Cordelia da tempo ha capito di quale stampo sono fatte le sorelle e i rispettivi mariti, ha capito che la decisione del re è errata, che i tempi sono ormai maturi per un’altra forma di vita e di rapporti e che grave pericolo correrà il padre stesso quando realizzasse il suo desiderio.

La figlia più giovane sceglie al tempo stesso il momento più giusto e quello più errato per significare al padre il suo pensiero. Ma ella non è una politica, è una “sentimentale” con un forte carattere, propenso all’introversione, e, con ogni probabilità, al tempo stesso irriflessiva e testarda come il padre. In Cordelia esistono alcune qualità e difetti del padre e sono proprio questi che, in un dialogo che spezza la calma del rituale del love-test, rendono insanabile il contrasto tra i due.

Basterebbe un poco più di umiltà da parte di Cordelia, un poco più di flessibilità politica, un poco più di capacità di spiegare a parole i sentimenti più profondi per chiarire, forse, l’equivoco. Ma i due, troppo simili in fondo, si allontanano sempre più.

Il re è convinto che la mancanza di Cordelia alle formule del love-test nasconda una reale mancanza di amore e, nel tempo stesso, sia la manifestazione della più aperta ribellione ai suoi voleri e, insieme, ai voleri della legge che è come è sempre stata.

L’atteggiamento di Cordelia è ribelle, pericoloso per l’unità politica del suo disegno. Deve andarsene. E la scaccia senza terre né dote. Se la prenda il primo che vuole. Nel caso specifico: il re di Francia. Costui accetta di sposare ugualmente Cordelia privata di ogni bene (a differenza di Borgogna, che rifiuta). Probabilmente per due ragioni che collimano, in questo caso: affetto o amore verso Cordelia e ragione politica, in quanto un matrimonio con la figlia ripudiata e che è stata privata della sua parte di regno potrà forse essere in futuro una “ragione di Stato” per intervenire negli affari del regno di Britannia. Si vedrà col tempo.

Il Fool che sparisce alla fine del terzo atto cosiddetto, comunque al centro quasi della tragedia? Perché? Se c’è un perché. Ma il perché che si cerca non è logico ma poetico. Lear è al massimo della cecità. È solo con se stesso. Perché il Fool lo lascia per sempre? (per noi è “per sempre”).

Comunque, l’ultimo gesto del Fool non è la sua battuta famosa: «E io andrò a dormire a mezzogiorno» (cioè assolutamente fuori tempo). Indicazione di una morte prematura. A. C. Bradley [1851-1935] pensa addirittura che si sia ammalato per la pioggia e il freddo e che si senta male!

Il Fool esce «portando con Kent e Gloster» il corpo inerte del vecchio Lear. È questo corteo che segna la fine della sua parte. Ed è naturale che la didascalia non shakespeariana faccia parte della logica dell’azione fin dalla prima rappresentazione. Quindi è valida.

C’è poi la battuta di Kent, indiretta, per il Fool che “suggella” un rapporto di tenerezza tra lui e il vecchio. È un epitaffio comunque, per il ruolo, la figura.

Bisogna partire probabilmente dalla fine.

Resta sempre un punto interrogativo, tra tanti altri, da svelare.

Nei miei primi appunti c’è un’indicazione del tutto intuitiva: Fool-Cordelia. Quando sparisce Cordelia appare il Fool, quando il Fool sparisce riappare Cordelia.

Ciò è evidente, ma di per se stesso non giustifica un’identificazione di Cordelia col Fool. Certamente crea una “premessa”, come dire, di strano malessere, di coincidenza che “risulta” più scenica che letta. Non di più. Più tardi soccorre una citazione del Bradley, che presuppone che tale sparizione-apparizione duplice sia dovuta al fatto che, al tempo di Shakespeare, l’attore che impersonificava Cordelia recitasse anche la parte del Fool. Bisognerebbe controllare tale affermazione: su quali basi è nata, dai registi? (non credo); dalla tradizione? (non mi pare); da quale notizia allora?

Dall’altra parte, Lear non è una tragedia così “piena” da richiedere doppioni in gran numero. Tuttavia, una spiegazione relativa potrebbe essere il fatto che ragazzi adatti a recitare le parti di Cordelia, Regan e Goneril non dovevano essercene molti (le parti di giovani donne in Shakespeare sono sempre limitate, anche per questo evidentemente).

Tre ragazzi in tre parti femminili, dunque. Tutti sfruttati. Se, a questo punto, il testo richiedeva un ragazzo (boy) per il Fool, poteva essere naturale doppiarlo o pensare a una metodologia di palcoscenico per farlo. Qui nasce però il problema dell’età del Fool. Era necessario che il Fool del Lear fosse giovane (boy). Si potrebbe continuare con le congetture “di necessità” all’infinito.

Giova piuttosto esaminare altre congetture, poetiche, e controllare se esse possono avere un senso.

Qui si entra in un mondo oscuro, di sensazioni sfuggenti, di sensibili intuizioni che possono sfiorare l’immaginifico, l’elucubrazione intellettualistica e altro.

Una cosa mi pare però certa: c’è qualcosa di misterioso in questo legame, inesistente in apparenza, tra il Fool e Cordelia. Lo si sente e non si spiega. Persino il Bradley parla di un Fool che «ama Cordelia e che è rimasto a soffrire quando Cordelia è andata via». Il Fool è il Fool di Cordelia, più che di Lear.

In un certo senso appare che il Fool è un “prolungamento” della presenza di Cordelia. Per Bradley, in termini naturalistici caratteriali, «il povero Fool che tanto amava Cordelia» (vedi battuta) è un “ragazzo” non del tutto pazzo, ma…

O il Fool fa sentire di più l’assenza di Cordelia? Infatti, i suoi primi argomenti-lazzi-rimproveri sono gli stessi di Cordelia: il vecchio re sbaglia, è pazzo. Perché non prende la berretta del pazzo? Le due figlie sono diverse da quelle che crede (ecco la frase di Cordelia) e si riveleranno presto per quello che sono.

La verità però più segreta, per me, è questa: il Fool è la “persistenza” di un bene che è stato cacciato via.

C’è nel legame Fool-Lear una tenacia profonda e inesprimibile di affetti, di complicità e anche di “tenerezza”, a un certo punto. E poiché il “bene” – per noi – era quello di Cordelia cacciata, come per altro verso quello di Kent cacciato anch’esso, ecco che il Fool “tiene luogo” di questo bene in altro modo. È il bene rimasto, il rapporto “umano” rimasto e che rimarrà. Appunto la persistenza.

A questo scopo mi farei una domanda retorica ma illuminante: ammettiamo che il Fool non sparisca, misteriosamente, e che continui a stare vicino a Lear. Che lo segua anche nel “dopo”.

Cosa avverrebbe, cosa potrebbe fare, quali sarebbero i rapporti suoi con Lear? Per quanto ci pensi, non riesco a vedere dei rapporti praticamente possibili.

Prendiamo una scena: quella del risveglio di Lear con Cordelia, e le seguenti. Potrebbe esserci il Fool e, se sì, cosa dovrebbero fare o dire? Nessuno mai potrà tentare di inventare ciò che un poeta non ha fatto. Ma si può tentare di seguire una traccia plausibile di presenza. Non c’è posto per il Fool dopo la “pazzia” di Lear. E non erra chi dice che il Fool sparisce quando ha portato Lear alla pazzia. Il suo ruolo finisce lì. Non solo, però.

Il fatto è che il Fool serve a Lear “solo” in fase negativa del personaggio Lear, come commento alla sua negatività. Non può servire quando il personaggio Lear riemerge dal buio ed è nuovo, cioè opposto a quello che fu. In questo caso il Fool dovrebbe diventare l’opposto anche lui di quello che fu. Un Fool che, “come prima”, commenta e irride e parla e canta e spiega, per enigmi e giochi, non più “la follia” di Lear, l’errore di Lear, il disumano di Lear, ma il suo umano, la sua saggezza conquistata, il suo amore ritrovato?

Impossibile. A un Lear nuovo, il Fool dovrebbe trasformarsi in un fatto nuovo, probabilmente tutto comprensione, dolcezza, tenerezza, affetto, trepidazione (ciò che noi sentiamo che è “sotto” al Fool, ma assume veste variopinta prima). E poiché ciò non è possibile, o almeno non pare possibile, ecco che il Fool deve sparire. Non c’è più bisogno di lui, ma di un altro termine d’affetto e di presenza. Cioè Cordelia.

Lo so che tutto ciò – e lo dicevo – è sfuggente, è “sensibile” quasi, o peggio. Ma resta inoppugnabile il fatto che:

a) il Fool accompagna Lear nella sua disgrazia-follia-cammino di conoscenza e lo accompagna come “presenza”, se non femminea, certo “non virile”;

b) la presenza “virile” la dà Kent (anche se travestito: «Chi sei tu?» dice Lear; «A man» risponde Kent).

Il problema Fool-Cordelia è certo uno dei più enigmatici, pazzeschi problemi che mi sia stato dato di incontrare. Tanto strano da domandarsi se esso esista o non sia invece un parto di fantasia…

Mi viene di farmi un altro gioco del pensiero: poniamo che l’attore (boy) fosse lo stesso. Cosa poteva succedere nella rappresentazione shakespeariana? I doppioni non erano poi così comuni, né usati per parti “importanti” o per due parti importanti. Mi pare che la “convenzione” di questo genere non fosse una delle tante convenzioni in uso nel tempo. Come non lo è con i Comici dell’Arte.

Non ce n’è bisogno, del resto. Tutto è combinato e sufficiente per l’organico della compagnia.

Il pubblico doveva “riconoscere” nel Fool Cordelia e, alla fine, viceversa? Probabilmente riconosceva solo qualche cosa, alcuni timbri di voce, qualche caratteristica “inalienabile” e niente di più, tanto i personaggi sono lontani. Ma doveva forse riconoscere un “legame” misterioso, impalpabile.

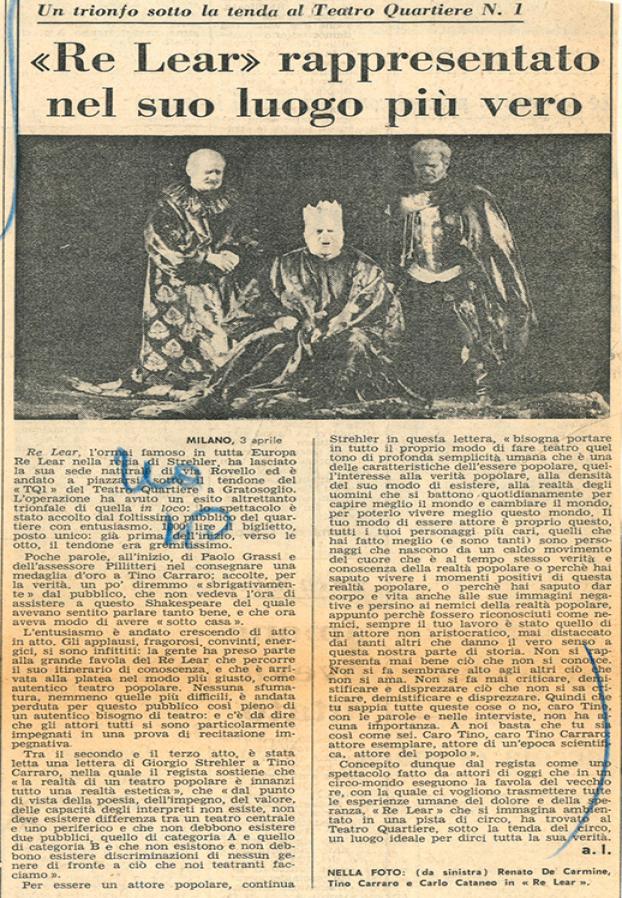

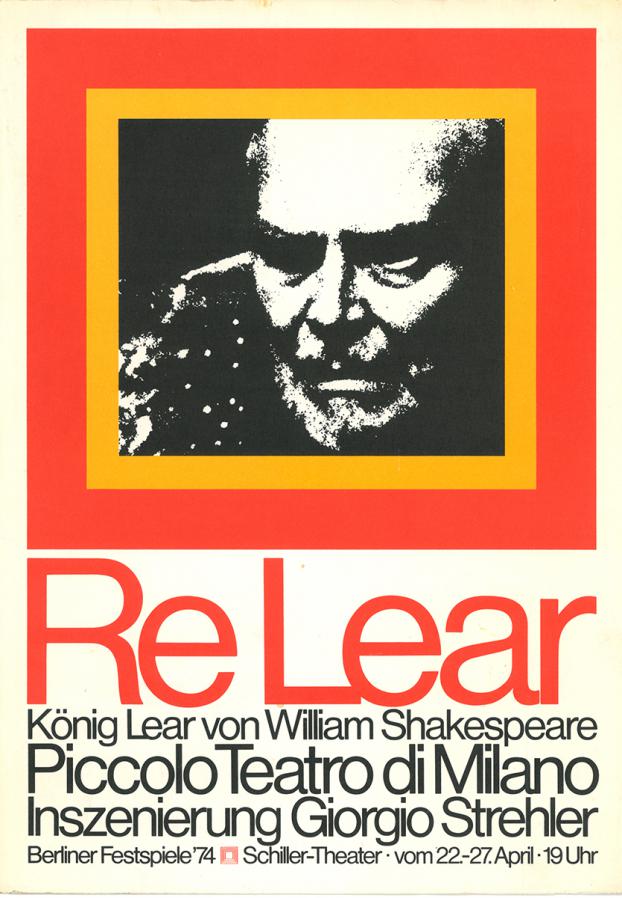

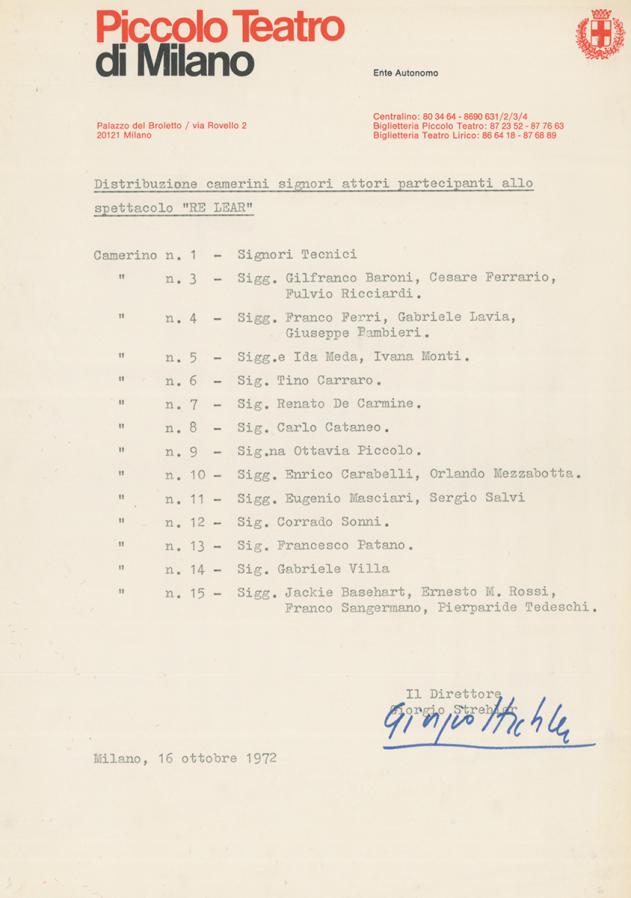

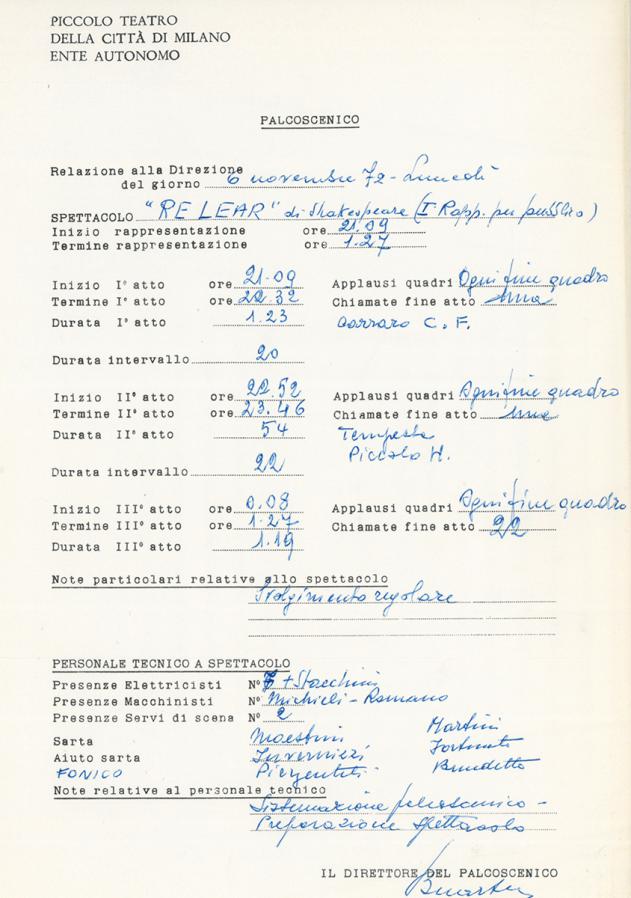

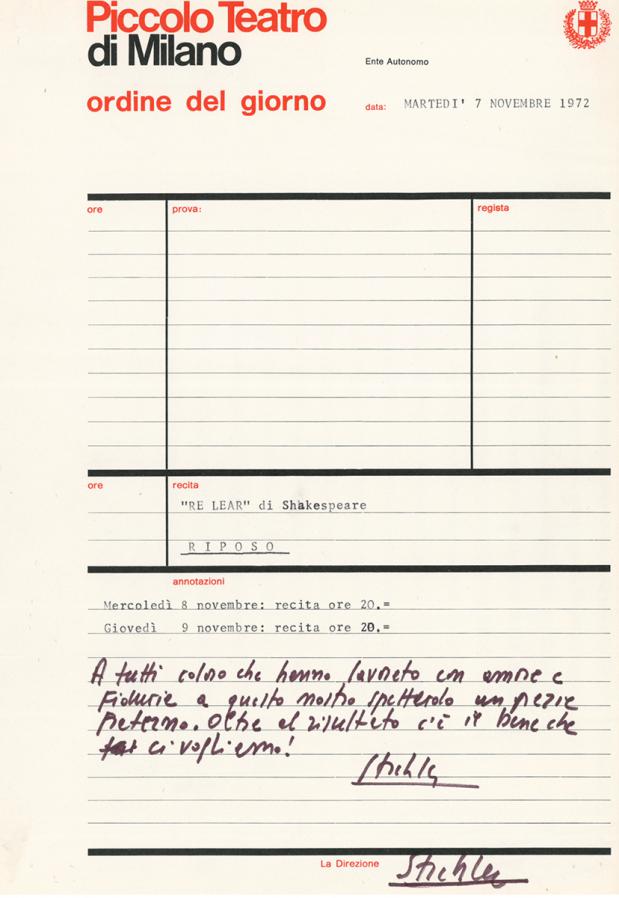

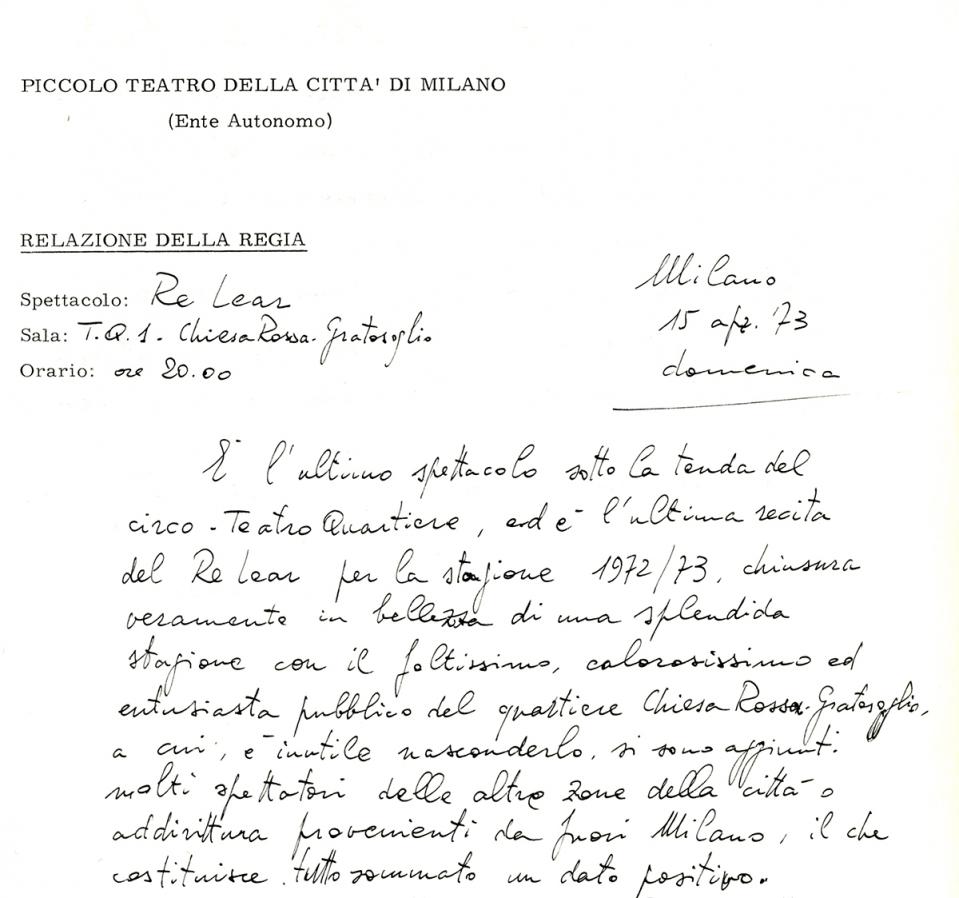

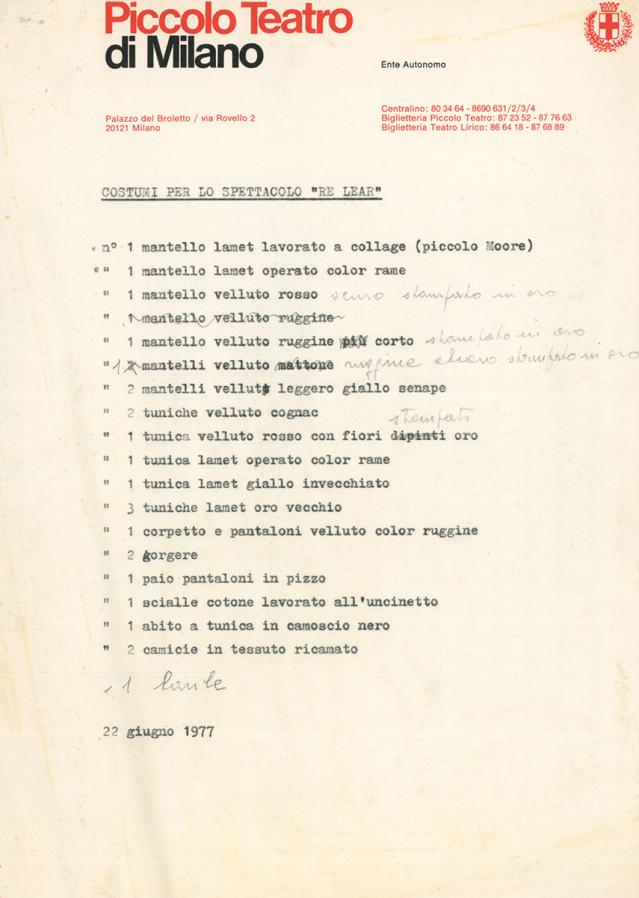

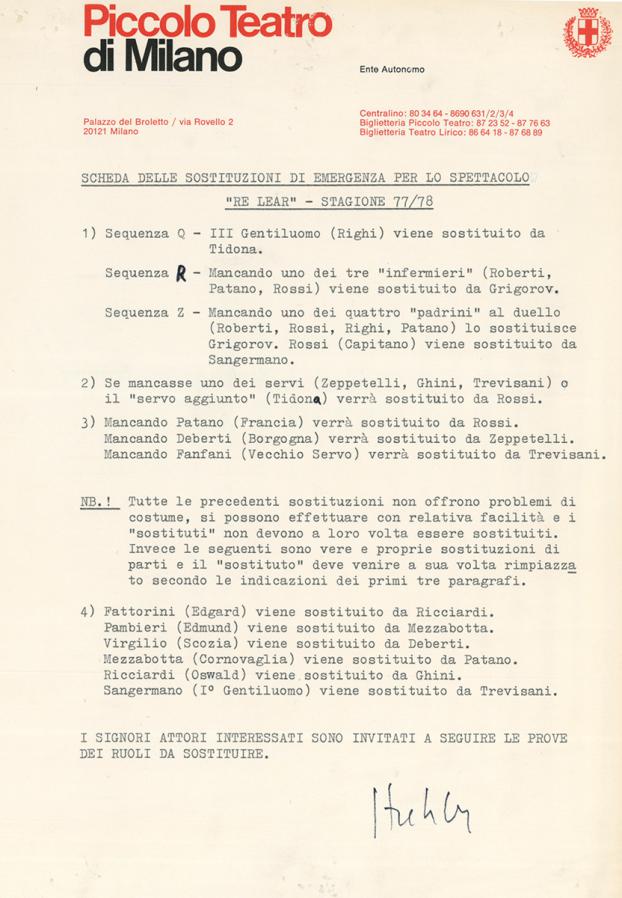

Dagli appunti di regia, 1972 – Archivio Piccolo Teatro di Milano; pubblicati, con tagli, all’interno del programma di sala di Re Lear, regia di Giorgio Strehler, stagione 1972/73; successivamente anche in Giorgio Strehler, Shakespeare Goldoni Brecht, a cura di Giovanni Soresi, Milano, il Saggiatore, 2022