Le Baruffe si aprono con una domanda sul tempo atmosferico. È un “boccon de sirocco”. Nel dialetto chiozzotto parrebbe un vento abbastanza forte se “i nostri omeni, i gh’ha el vento in poppe”.

Poi non vi è più alcuna indicazione di questo tipo nel testo.

Le Baruffe si compiono in quell’atmosfera senza tempo, né stagione, né ora che caratterizza le più diverse “interpretazioni” sceniche dell’opera di Goldoni, in genere sempre un’estate o una primavera, calda, immobile, senz’aria, una specie di stagione teatrale astratta. Un tempo senza tempo: né mattina né sera, una luce piena che è solo luce di teatro, solo talvolta il testo indica chiaramente che è notte.

È necessaria questa atemporalità, questa non-stagione, non-ora, per l’opera di Goldoni?

È questo il segno del suo non-naturalismo. Probabilmente l’indizio di una voluta atemporalità di molta opera di Goldoni è diventata nelle interpretazioni successive solo una “comodità” e quindi un fatto definitivo, “necessario”.

Pure, questa atemporalità non pare suffragata da un’osservazione attenta. Senza cercare di calare Goldoni in un’atmosfera e in un tempo stagionale sempre rigorosamente definito, cioè di farlo dipendere da elementi estranei all’azione e alla parola, attraverso influenze reciproche (vedi Čechov per primo), purtuttavia togliere la possibilità a Goldoni di una diversa accentuazione dei tempi, a seconda della necessità “logica” e drammatica delle situazioni, è certo un errore di lettura del testo e spesso un rinunciare alla verità plastica dei movimenti della natura, delle cose, degli anni, intorno ai personaggi e alle vicende goldoniane.

L’esempio delle Villeggiature è probante. Ma anche qui, pur essendo il tema temporale dominante nelle tre commedie – una si svolge prima delle vacanze, una durante, una dopo – il testo non si spinge oltre a vaghe indicazioni. Ma non per questo esime l’interprete dal cercare di capire la necessità poetica, prima ancora che logica, di far svolgere una determinata azione a un’ora piuttosto che a un’altra e, nella stagione determinata, in giornate diverse.

Così la passeggiata romantica è tipica del crepuscolo. È logicamente situata al crepuscolo, perché così in genere gli uomini-villeggianti fanno, e perché poeticamente pare cadenzata sul finire del giorno, verso la malinconia della sera e la promessa dei giochi e dei divertimenti serali… Altrove come si comporta Goldoni? Con quell’estrema discrezione, con quel tanto di enigmatico che ogni grande autore realistico pone sempre nelle indicazioni didascaliche del suo lavoro.

Čechov è parco di didascalie, come di descrizioni di personaggi, di indicazioni extratestuali. Lascia desumere (e molto, a un’attenta lettura, a una lettura in profondità) il comportamento, le caratteristiche fisiche e temporali, di abito e di carattere e ovviamente anche tonali, le età, il passato, gli stati d’animo, dalle parole dette dai personaggi.

Goldoni opera nelle sue commedie in altri limiti, in altro sentimento, da grande autore realistico al tramonto di un’altra epoca, di un’altra civiltà. Qualche raro accenno esplicito, il resto tutto dentro, tutto nascosto nelle cose dette e fatte, nei brevi accenni, nelle necessità logico-poetiche del testo. Qualche esempio:

Inizio Rusteghi: due donne cuciono in una stanza. La giovane parla per prima: “Siora madre”. L’altra risponde: “Fia mia”. La giovane: “Deboto xè fenio carneval”. La più anziana: “Cossa diseu, che bei spassi che avemo abuo”.

Inizio Le massere: “Ste massere le dorme e le me fa subiar, vôi batter alla porta, vôi farle desmissiar”…

“Col vento e con la brosa non gh’ho niente de gusto”. “Aspettè caro fio fin che m’impiro el busto”. “Ben levada”, “Oh che freddo che xe”. “Aveu impizzà el fogo?”. “No gnancora, disè…”

“…Non vedeu? L’alba che spunta fuora”. “O malignazonazzo! Perché vegniu a st’ora?” – “Me pareva caligo, vedendoghe pochetto. – Co xe cussì a bonora voggio tornar in letto…” etc.

Una delle ultime sere di Carnovale: “Puti, vegnì qua. Stassera ve dago festa. Semo in ti ultimi zorni de carnoval. Dago da cena ai mi amici: dopo cena se balerà quatro menueti, vu altri darè una man se bisogna: e po magnerè, goderè, ve divertirè…”

Infine, le Baruffe: “Creature, cossa diseu de sto tempo – Che ordene xelo? Mi no so, varè. Oe, cugnà, che ordene xelo?”

“No ti senti che boccon de sirocco?”

“Xelo bon da vegnire de sottovento?” “Sì ben sì ben. Si i vien i nostri omeni, i gh’ha el vento in poppe”.

Goldoni pare mettere nelle prime parole il clima dell’intera commedia. Da ciò deriverebbe che le Baruffe sono tutte recitate nel clima di una giornata o di più giornate di scirocco. Sono affogate in un’atmosfera fisica piatta, calda, grigia, spessa. Un tempo disteso, che agisce sui nervi in due modi: provocando o la pigrizia o lo scatto. Due modi di depressione climatica che si rifrangono sul comportamento umano. Più oltre non abbiamo alcuna indicazione. Solo dell’ora nel terzo atto, verso sera o pomeriggio, poiché l’interrogatorio è avvenuto di mattina. Nient’altro o quasi. Tutto, il tutto che c’è, se c’è, deve essere desunto dal testo, all’interno delle cadenze psicologico-poetiche e della logica delle azioni, nella loro cronologia temporale.

Variare le atmosfere fisiche e le ore intorno al tema unico della commedia non è un voler andare contro il testo, contro la sua semplicità? Un aggiungere qualcosa di più, per gusto o per moda o fame di “realtà”?

Pure anche il vecchio Ortolani scrive: “Corre nelle Baruffe, ricche dei ricordi della giovinezza, una folata di vento dell’Adriatico, si sente il salso odor del mare e nelle rozze e violente passioni dei cuori primitivi sembra fremere lo schiumeggiar dei marosi sulle dighe”.

C’è veramente nelle Baruffe questo soffiare del vento, oppure no? O non è valida l’indicazione del grigio, dello scirocco? La laguna a ottobre? Il sudore appiccicato alla fronte, il lavoro quotidiano nell’afa, nel caligo, etc…le passioni che scoppiano, le liti, in quest’aria ferma, indicata dall’inizio del testo?

Sono così allegre le Baruffe, come si vuol credere, o il gioco è più duro, più crudele? I caratteri sono convenzionali o invece rappresentano un fatto nuovo nella convenzione, un elemento popolare che irrompe sul palcoscenico con il suo peso e trasforma il gioco, il minuetto, in un qualcosa di più violento, di meno compassato, di meno stilizzato e stilistico?

Il tempo delle Baruffe a poco a poco si è rivelato un autunno più o meno inoltrato. Tutti i particolari lo confermano: lo scirocco, la qualità dei pesci pescati da Padron Toni, la “zucca barucca” calda, le provviste e i regali da Senigallia (tutto il lavoro alle soglie dell’inverno, i primi temporali).

Ma è così importante il tempo fisico, atmosferico, nelle Baruffe?

Credo che tutto il problema stia nel limite e nelle ragioni di questa ricerca. Nel significato che essa acquista nell’interpretazione generale del testo.

Se esso concorre a creare una realtà poetica del testo, se esso aiuta a scoprire la sua eternità nell’attimo, se esso aiuta a demistificare un modulo interpretativo usato, convenzionalizzato da secoli, se esso spinge lo spettatore a capire una “realtà” più umana, più profonda, dietro il gioco delle Baruffe e dei suoi personaggi, allora si tratta di un qualcosa che non può essere tralasciato.

E poiché sono convito che anche questo particolare atmosferico racchiuda in sé tutte queste possibilità, giustifico l’affannosa ricerca di alcuni dati, la vivisezione naturalistica di certi particolari del testo, come se Goldoni avesse coscientemente nascosto indicazioni precise, oggettive, nelle pieghe del suo testo. Ciò che alla fine mi sembra interessi non è tanto l’autunno, il mese o l’ora esatta, supposti per una storia, bensì la possibilità che il tempo filtri tra i telai di carta delle scene e soprattutto l’esclusione di certi tempi stagionali più placidi, più comodi. La possibilità che il tempo si turbi, che si muova intorno al flusso della vita.

Così, dall’estasi immobile di una presunta estate, si passa ai turbamenti dell’autunno. Così nelle Baruffe circola già un’aria di attesa dell’inverno.

Le mattine possono essere già soffuse di nebbia, che il sole fuga, e il vento porta pioggia e sole, come l’attimo nel tempo umano porta lacrime e sorriso. La variabilità della vicenda trova un contrappunto nella possibile variabilità della natura.

Penso che le Baruffe vivano in un giorno di tardo autunno, ancora caldo nel tepore ultimo del sole ma già con brividi di gelo, che preannunciano i fuochi dell’inverno. In una giornata mossa, ventosa ma incerta, in cui il vento e la stagione non riescono a trovare un punto di incontro ma si urtano, si baruffano, si placano e riprendono a contrastarsi fino a trovare, per qualche attimo, verso la sera, una pacificazione, mentre già si allungano le ombre della notte.

È troppo facile tutto ciò, troppo costruito? Pure forse proprio nella sua elementarità, nella sua infantilità di rapporti con la vicenda umana è racchiusa un tipo di poetica popolare, semplice ma non semplicistica. Direi che l’analogia col tempo umano dovrebbe trovare il suo contorno non in una contemporaneità ma in un rapporto più naturale. Cioè le azioni del tempo e degli uomini si contrappongono, si anticipano a vicenda o si ritardano. Non sono in sintonia assoluta ma stanno in un rapporto segreto, la cui legge è misteriosa.

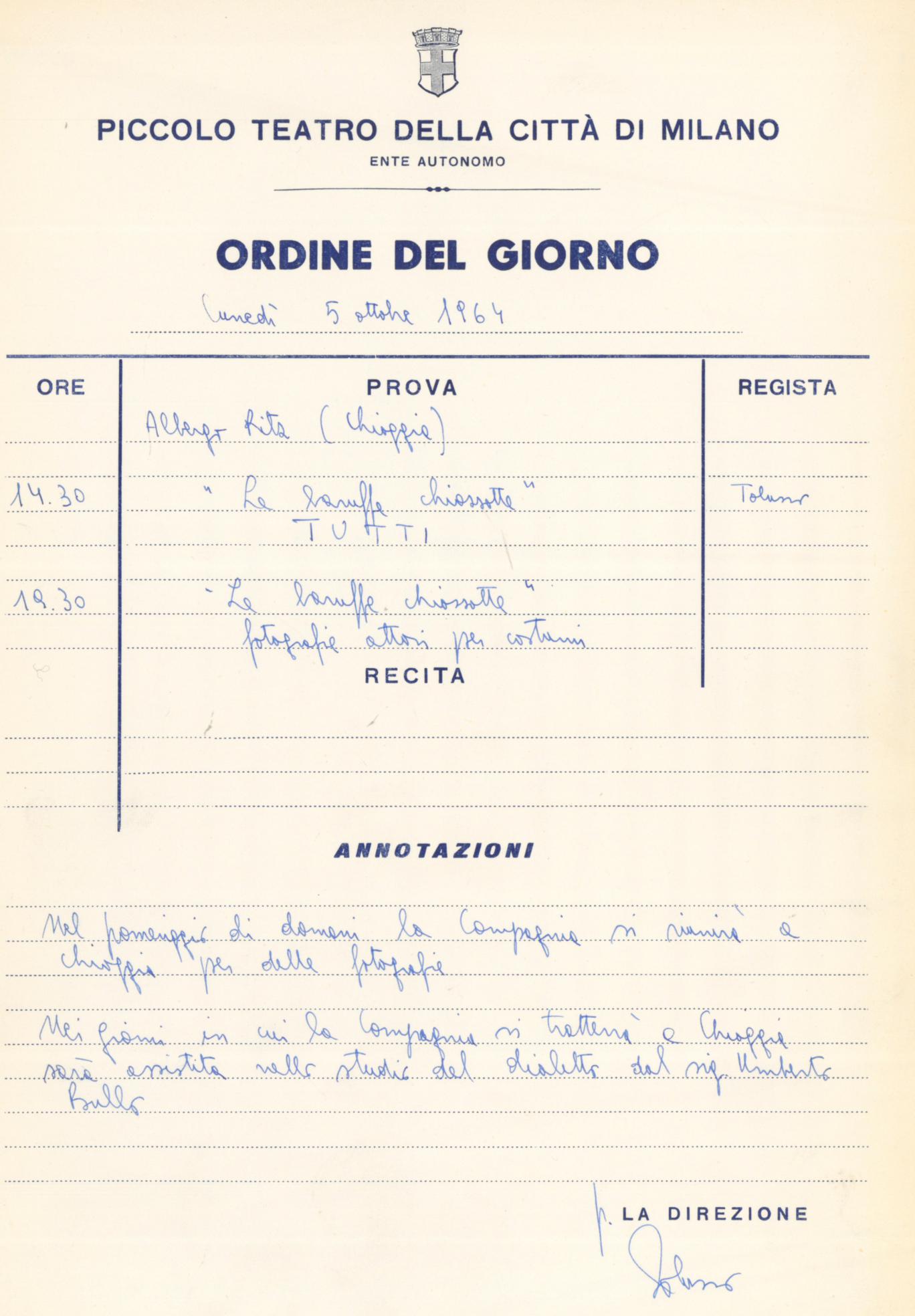

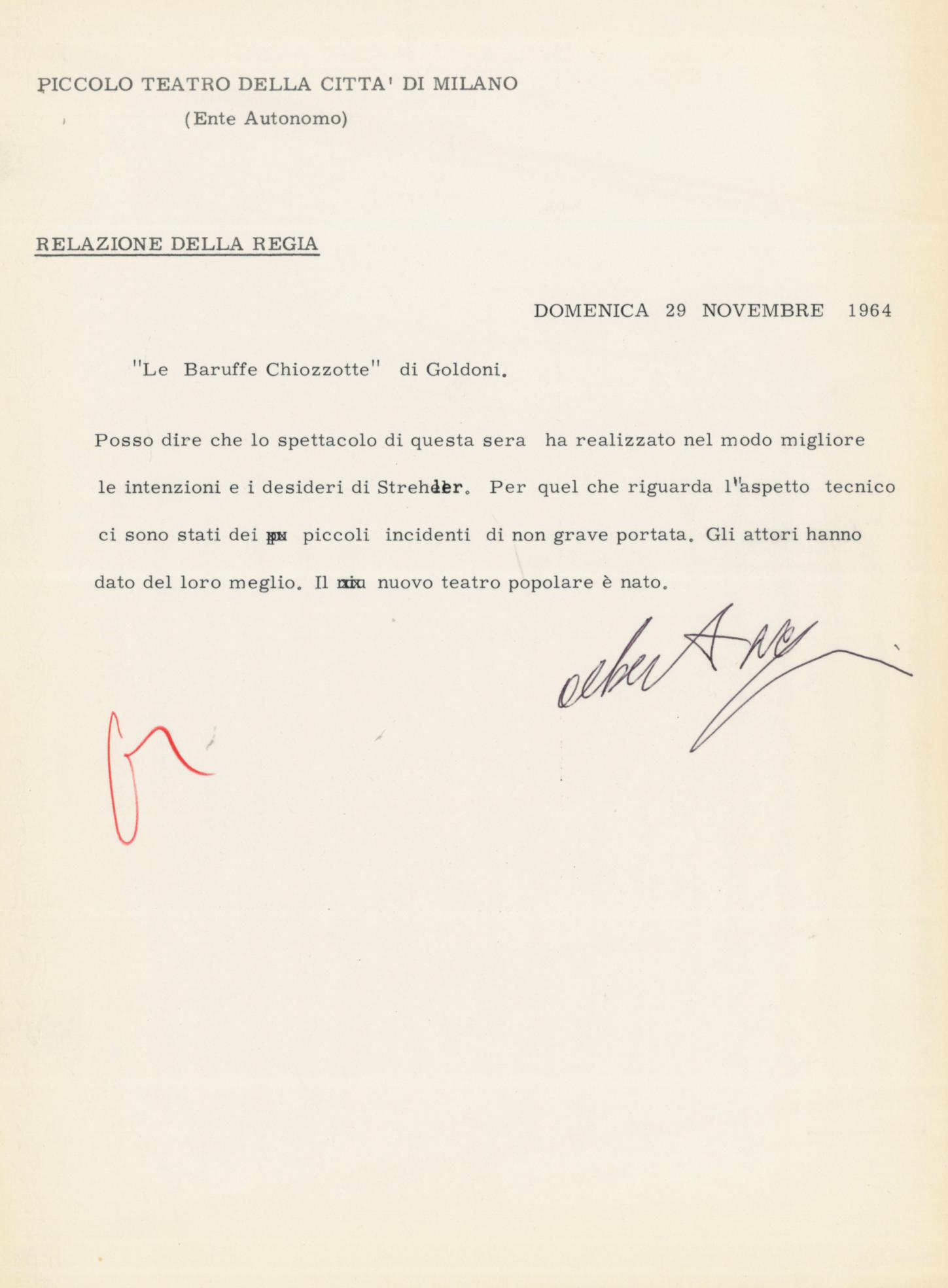

Dagli appunti di regia, 1964, dattiloscritto – Archivio Piccolo Teatro di Milano; pubblicati con tagli nel programma di sala de Le baruffe chiozzotte, stagione 1992-93