Le prime maschere di carta

La conquista della “maschera” fu, per tutti e per Marcello, un cammino progressivo che si urtò contro un numero impreciso di fatti: dalla mancanza di una tradizione viva, quindi di una abitudine mentale e fisica, alla mancanza di tecnica, vera e propria, di “strumenti” idonei.

Gli attori della prima edizione dell’Arlecchino recitarono con povere maschere di cartone e garza, a strati sovrapposti. Le costruimmo si può dire, con le nostre mani, giorno per giorno. Erano maschere “infernali”, scomode, dolorose. Le parti in rilievo penetravano ben presto nella carne, la visibilità era relativa e distorta. Applicate com’erano strettamente al viso, con un sistema di elastici primitivo, prive di flessibilità, le maschere non permettevano alle palpebre di muoversi. Le ciglia dell’attore urtavano contro i bordi e facevano lacrimare gli occhi, in un pianto perenne e segreto. Gli attori, ognuno per conto suo, incominciarono allora ad imbottirle con strani guanciali di ovatta, fissata all’interno con del cerotto. Così la parte interna delle maschere assunse un aspetto affatto poetico. Durante l’uso, poi, il sudore degli attori penetrava nel cartone a poco a poco e scioglieva la compattezza della maschera. Alla fine dello spettacolo, tenevamo tra le mani alcuni straccetti neri gocciolanti, che solo all’indomani riprendevano una certa forma e consistenza.

Esisteva anche il dramma personale degli attori che con la maschera non si “sentivano”. Per un fenomeno psichico l’attore con il viso coperto sentiva meno se stesso ed i compagni. Inoltre, gli sembrava di essere “inespressivo”; gli era stata tolta un’arma potente: il gioco facciale. L’attore doveva ancora conquistare la “mobilità” della maschera. Doveva “reinventare” anche in questo una tradizione sepolta e che nessuno poteva più insegnarci.

Marcello Moretti si dipinge la maschera sul viso

Marcello, in questa prima edizione dell’Arlecchino, finì per recitare la sua parte senza maschera. Aveva brutalmente risolto il problema dipingendosi la maschera di nero sul viso. Era più comodo, soprattutto per lui, in eterno movimento, ma era anche il sintomo più segreto della resistenza dell’attore alla maschera.

La maschera è un istrumento misterioso, terribile. A me ha sempre dato e continua a dare un senso di sgomento. Con la maschera siamo alle soglie di un mistero teatrale, riaffiorano i demoni, i visi immutabili, immobili, estatici, che stanno alle radici del teatro. Ci si accorse, ad esempio, ben presto, che l’attore, sulla scena, non può toccare la maschera con un gesto consunto (mano sulla fronte, dito sugli occhi, coprirsi il viso con le mani). Il gesto diventa assurdo, inumano, sbagliato. Per ritrovare la sua espressione, l’attore deve indicare il gesto con la mano, non compierlo “realisticamente” sulla maschera. La maschera insomma non sopporta la concretezza del gesto reale. La maschera è rituale. In questo senso ricordo che ad un certo punto, durante gli applausi finali avevo indicato agli attori di apparire finalmente al pubblico a viso scoperto. Per non perdere tempo tra una chiusura di sipario e la successiva apertura, gli attori si smascheravano e gettavano in quinta la propria maschera. A poco a poco furono gli attori stessi, prima a raccogliere le maschere appena possibile poi ad imparare un modo per togliersele e tenerle in mano o alte sulla fronte. E da allora non ho più vista una sola maschera gettata in un canto, anche nel camerino. Essa ha troneggiato sempre in mezzo alla natura morta del tavolo da trucco, al posto d’onore.

Marcello non mise allora la maschera perché non poteva metterla, ma anche perché diceva: “si perderebbe il gioco dell’espressione. Del resto – continuava – tutti gli attori, prima di me, hanno fatto così”. E mi portava fotografie, più antiche, in cui ciò che diceva era avvalorato dai fatti.

Il maestro mascheraio Amleto Sartori realizza per Arlecchino le prime maschere di cuoio

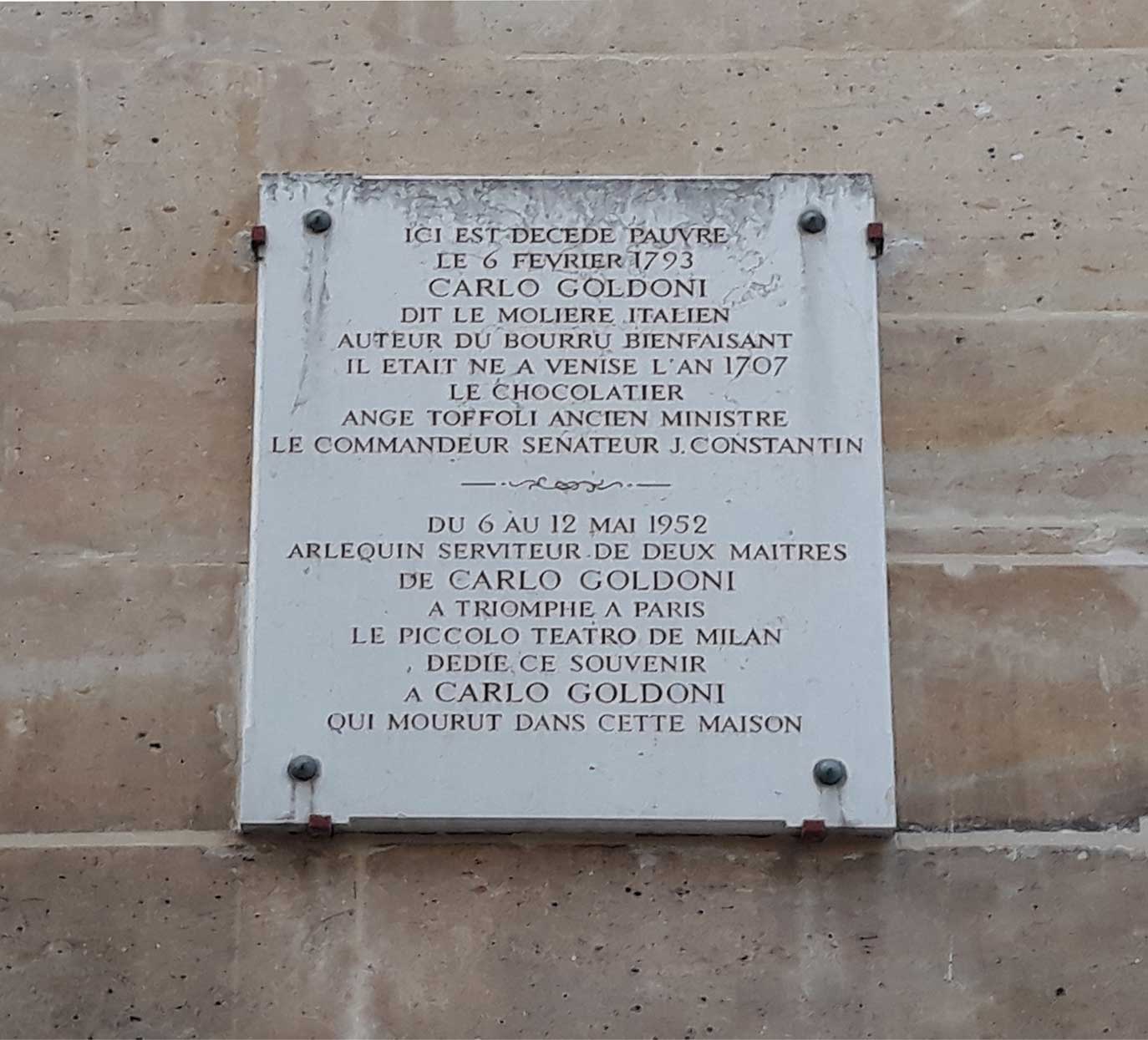

Solo a poco a poco la maschera fu accettata. Grazie soprattutto ad Amleto Sartori, questa cara creatura teatrale che riprese dal nulla, appena sollecitato da noi, una tecnica perduta nel tempo: quella dei maestri mascherai del Cinque, Sei e Settecento. Egli scolpì e costruì le sue prime maschere in cuoio, dopo innumerevoli tentativi.

Erano maschere ancora pesanti e notevolmente rigide, ma erano costruite da una materia fondamentale: il cuoio. Pur non incorporandosi ancora con la pelle umana tuttavia aderivano più dolcemente, erano consistenti ed abbastanza lievi. “La ga da esser come un guanto!” diceva Amleto, ma il guanto era ancora lontano da venire. La visione delle maschere nello spazio cominciò a convincere gli attori e Marcello. La teoria, poi, di Sartori, circa l’Arlecchino che può avere la maschera tipo “gatto”, tipo “volpe”, tipo “toro” (sue definizioni di comodo per diverse espressioni fondamentali delle maschere) interessò, infantilmente, Marcello che la volle (la sua prima) da “gato” perché “el xe più agile!”. Come non intenerirsi nel ricordare questo gioco, sul filo del grande teatro, sul filo della grande vita! Così Marcello si coprì per la prima volta con la maschera bruna “tipo gato” per poi passare al tipo volpe, e per finire (conquista!) ad un tipo fondamentalmente originale, di zanni primitivo, addolcito naturalmente dalla cadenza stilistica del Servitore di due padroni di Goldoni.

E fu lui il primo per tutti a scoprire la “mobilità” della maschera. Scoprì che la bocca, con la maschera, diventava assai più importante che a faccia nuda. Appena sottolineata da una riga bianca, la bocca che usciva dalla parte inferiore del viso mascherato, mobile e viva, acquistava un valore espressivo incredibile. Scoprì da solo alcune inclinazioni espressive della maschera che io catalogai e che segnarono un punto di partenza per un lavoro che poi indicai agli attori, con pazienza, nel tempo. Ormai la maschera l’aveva “posseduto”. Una sera Marcello, uomo pudico, segreto e solitario, mi disse che gli pareva ormai di sentirsi nudo senza maschera.

Recitare con la maschera

Fu in quel momento che Marcello, conquistato dalla maschera, si “liberò” da ogni impiccio e, “protetto” da essa, si lasciò andare al personaggio. Dietro la maschera, Marcello, timido (come tutti gli attori, e lui in maggior misura di altri), poté far rifluire tutta una vitalità, una fantasia non “realistica” ma ancorata tuttavia ad una sua interiore natura popolare, e seguire quel processo di riscoperta e arricchimento che io stesso dal mio canto stavo facendo, sul problema della Commedia dell’Arte, rinata in mezzo a noi, quasi per miracolo.

Sono convinto ancora oggi che Marcello si sentì finalmente libero da tanti impacci (complessi, vogliamo dire, oggi?) che lo legavano anche nel suo lavoro di commediante, soltanto dietro al suo personaggio mascherato. Trovò la libertà nella costrizione, la fantasia nello schema più rigido e rappresentò così “la parte più viva” di sé. Lo ricordano i suoi compagni e il pubblico quel suo viso “vero” che emergeva, alla fine dello spettacolo, dalla maschera? Era un viso estatico, pieno veramente di luce, un poco smarrito, appena appena sorridente, con un sorriso enigmatico. Lo si ritrova identico, spaventosamente identico, in certe immagini di antichi Comici dell’Arte. È un viso pulito, disponibile, un viso tutto da fare. Il viso dell’attore.

Marcello si ferì due volte al ginocchio, durante la famosa scena del baule e fu operato al menisco, come certi nostri baldi bruti che ci fanno delirare nei pomeriggi domenicali. Recitò per sere e sere con un ginocchio impossibile e recitò “dopo” l’operazione, trascinando un poco la gamba, più per un trauma psicologico che per una ragione fisica, almeno in un secondo tempo.

Io so che, da allora in poi, trascinò sempre, per sempre dico, la sua gamba ferita, un poco. Era un modo impercettibile, che mi ha sempre stretto il cuore di una tenerezza profonda ed inespressa. Con gli anni, in questo ultimo anno soprattutto, il suo fisico si era indebolito. Certa levità dell’atteggiamento si era a poco a poco perduta, certa velocità senza fatica, certa continuità dinamica. Ci fu un critico che in mezzo agli elogi più alti se ne accorse, affettuosamente, a New York. Era Kenneth Tynan, mi pare, che ricordando l’edizione di anni prima, vista a Edimburgo, notò che il personaggio era più approfondito ma il gioco del pranzo gli era sembrato più lento, meno travolgente di allora. Ed era vero. Nascosi allora a Marcello il giornale e credo che da allora in poi nessuno glielo abbia mai fatto vedere. Fu un tacito accordo di affetto da parte di tutti i compagni. Uno di quei piccoli gesti di solidarietà umana che ti legano al nostro mondo di teatranti più di mille successi, di mille sere felici.

Giorgio Strehler, In margine al diario, in Marcello Moretti, Milano, Tecnografica Milanese, 1962, Quaderni del Piccolo Teatro, 4