Un siparietto di tela grezza, su cui si legge L’opera da tre soldi, si apre, dopo il Tivoli del Nost Milan, su di un altro luna park, diverso da quello nebbioso e tenero di Bertolazzi. Lo scorrere di quel sipario – che sarà un segno di riconoscimento per molte future regie brechtiane di Strehler – ritma, a vista, il passaggio dei quadri. Dalla graticcia pende un rozzo telone sul quale poi si proietteranno le didascalie, secondo lo stile epico. Finalmente sul palcoscenico del Piccolo Teatro si rappresenta un testo di Brecht.

L’andamento della rappresentazione a quadri staccati e autonomi, con inserti musicali e canori, è realizzato in modo da impedire l’adagiarsi passivo dello spettatore nelle vicende; procedendo a scatti e mettendo insieme vari generi di teatro (la prosa, il cabaret, l’opera lirica) impone, con il suo gioco distaccato, una costante attenzione critica.

Si respira aria da vecchio cinema e, del resto, proprio a quel cinema lo spettacolo si ispira, non solo per ragioni formali di movimento, ma anche, e soprattutto, per motivi di collocazione storica del testo. Brecht e Weill ne avevano situato l’azione nella Londra vittoriana; Strehler sente invece l’esigenza di aggiornarla e di spostare la “favola” al 1914, in America, negli anni del gangsterismo e della grande espansione industriale.

Una nota pessimistica percorre tutto lo spettacolo e costituisce la base della sua caratteristica fondamentale: un’amara, corrosiva aggressività che tutto tende a demolire. Le fa da contrappeso il fascino straordinario della rappresentazione, che il regista ha realizzato in una continua invenzione teatrale, piena di vitalità e intelligenza, di ritmo e di satira feroce.

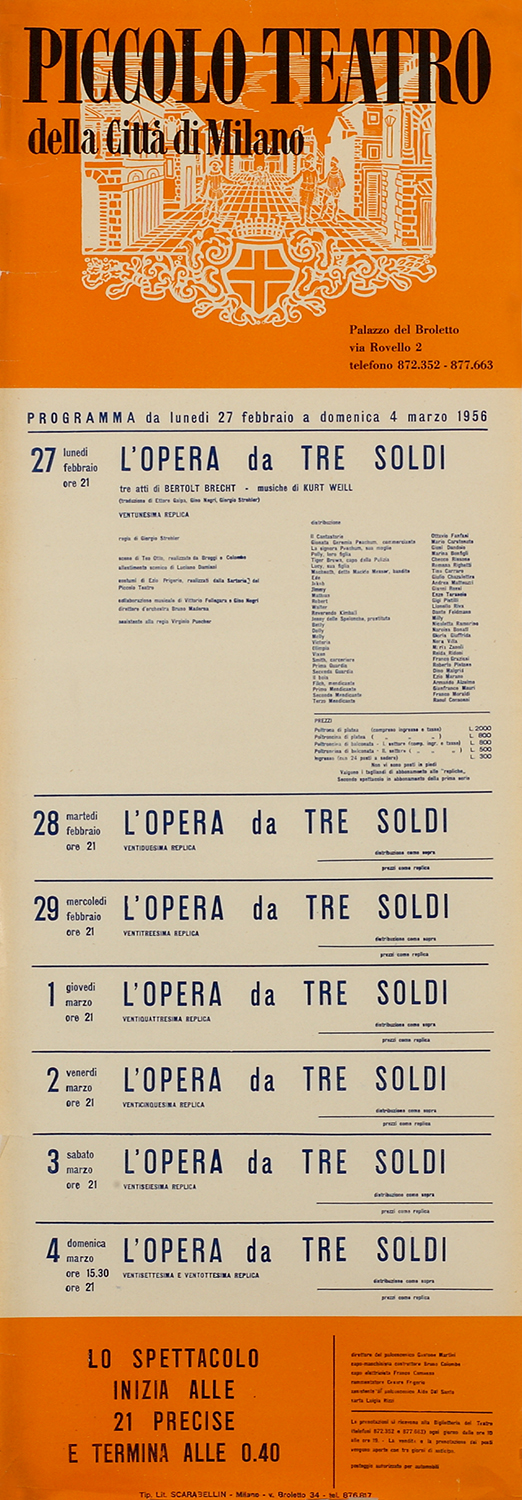

L’opera da tre soldi

1956

Personaggi e interpreti

Il Cantastorie Ottavio Fanfani

Gionata Geremia Peachum Mario Carotenuto

La signora Peachum Giusi Dandolo

Polly Marina Bonfigli

Tiger Brown Checco Rissone

Lucy Romana Righetti

Mackie Messer Tino Carraro

Ede Giulio Chazalettes

Jakob Andrea Matteuzzi

Jimmy Gianni Rossi

Mathias Enzo Tarascio

Robert Gigi Pistilli

Walter Lionello Riva

Reverdendo Kimball Dante Feldmann

Jenny delle Spelonche Milly

Betty Nicoletta Ramorino

Dolly Narcisa Bonati

Molly Gloria Giuffrida

Olimpia Maria Zanoli

Una prostituta Nora Villa

Vixen Relda Ridoni

Smith Franco Graziosi

Prima guardia Roberto Pistone

Seconda guardia Dino Malgrid

Il Boia Ezio Marano

Filch Armando Alzelmo

Primo Mendicante Gianfranco Mauri

Secondo Mendicante Franco Moraldi

Terzo Mendicante Raoul Consonni

Scene di Teo Otto

Allestimento scenico di Luciano Damiani

Costumi di Ezio Frigerio

Musiche di Kurt Weill

Collaborazione musicale di Vittorio Fellegara e Gino Negri

Direttore d’orchestra Bruno Maderna

Assistente alla regia Virginio Puecher

Testo di Bertolt Brecht

Versione italiana di Ettore Gaipa, Gino Negri, Giorgio Strehler

Regia di Giorgio Strehler

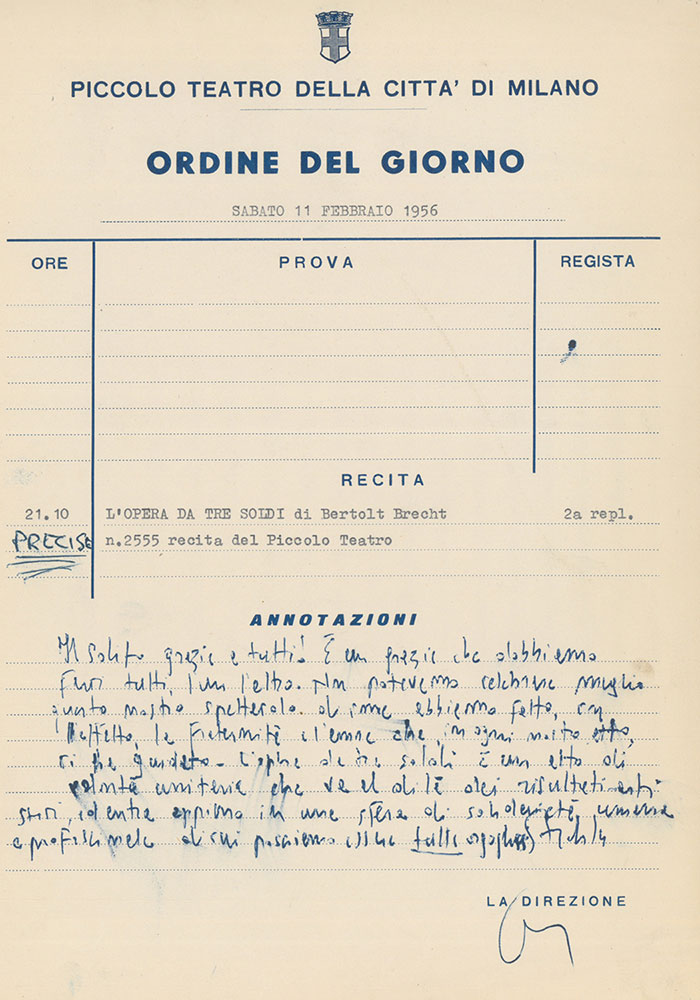

Milano, Piccolo Teatro, 10 febbraio 1956

Riprese

- 1956

Lo spettacolo è ripreso a Roma. Il ruolo di Molly è interpretato da Nora Villa, quello del Secondo Mendicante da Adolfo Spesca.

- 1958, 1959

Il Cantastorie Ottavio Fanfani

Gionata Geremia Peachum Tino Buazzelli

La signora Peachum Giusi Dandolo

Polly Marina Bonfigli

Tiger Brown Checco Rissone

Lucy Romana Righetti

Mackie Messer Tino Carraro

Ede Giancarlo Dettori

Jakob Andrea Matteuzzi

Jimmy Gastone Moschin

Mathias Enzo Tarascio

Robert Gigi Pistilli

Walter Ivan Cecchini

Reverdendo Kimball Gianfranco Mauri

Jenny delle Spelonche Milly

Betty Nicoletta Ramorino

Dolly Giovanna D’Argenzio

Molly Delia Bartolucci

Olimpia Maria Zanoli

Una prostituta Giuliana Burlini

Vixen Grazia Antonini

Smith Ottavio Fanfani

Prima guardia Roberto Pistone

Seconda guardia Cristiano Censi

Il Boia Ezio Marano

Filch Armando Alzelmo

Primo Mendicante Ettore Gaipa

Secondo Mendicante Franco Moraldi

Terzo Mendicante Raoul Consonni

Il messo a cavallo Roberto PistoneScene di Teo Otto

Allestimento scenico di Luciano Damiani

Costumi di Ezio Frigerio

Musiche di Kurt Weill

Collaborazione musicale di Vittorio Fellegara e Gino Negri

Direttore d’Orchestra Bruno MadernaAssistenti alla regia Juan de Prat Gay, Gilberto Tofano

Testo di Bertolt Brecht

Versione italiana di Ettore Gaipa, Gino Negri, Giorgio StrehlerRegia di Giorgio Strehler

Milano, Piccolo Teatro, 15 novembre 1958

Nel gennaio 1959 lo spettacolo è rappresentato a Torino.

- 1960

Il Cantastorie Ottavio Fanfani

Gionata Geremia Peachum Tino Buazzelli

La signora Peachum Giusi Dandolo

Polly Marina Bonfigli

Tiger Brown Checco Rissone

Lucy Romana Righetti

Mackie Messer Tino Carraro

Ede Remo Varisco

Jakob Andrea Matteuzzi

Jimmy Gastone Moschin

Mathias Enzo Tarascio

Robert Gigi Pistilli

Walter Gino Viziano

Reverdendo Kimball Cesare Polacco

Jenny delle Spelonche Milly

Betty Nicoletta Ramorino

Dolly Donatella Gemmò

Molly Delia Bartolucci

Olimpia Lia Rainer

Una prostituta Silvana Buzzanca

Vixen Grazia Antonini

Smith Ottavio Fanfani

Prima guardia Roberto Pistone

Seconda guardia Paolo Radaelli

Il Boia Ezio Marano

Filch Armando Alzelmo

Primo Mendicante Gianni Tonolli

Secondo Mendicante Franco Moraldi

Terzo Mendicante Riccardo Tassani

Il messo a cavallo Roberto PistoneScene di Teo Otto

Allestimento scenico di Luciano Damiani

Costumi di Ezio Frigerio

Musiche di Kurt Weill

Collaborazione musicale di Vittorio Fellegara e Gino Negri

Direttore d’Orchestra Bruno MadernaTesto di Bertolt Brecht

Versione italiana di Ettore Gaipa, Gino Negri, Giorgio StrehlerRegia di Giorgio Strehler

Parigi, Théâtre de Chaillot, 29 marzo 1960

Strehler ne parla

- Tre possibili strade per allestire L’opera

Non credo più che si possa fare un teatro di informazione, come abbiamo fatto nei primi anni – e come tutti gli altri teatri in Italia ancora fanno. Non basta più. Occorre puntualizzare una posizione: credo che si debba puntare, oggi, sulla ricerca e la presentazione di un teatro nazionale-popolare. Per questo siamo arrivati al cartellone con Bertolazzi, Verga, Pratolini: e così dovrebbe essere negli anni prossimi. In questo quadro, Brecht rappresenta l’informazione, ma che vuol essere di altissimo livello, indicativa d’una presenza eccezionale nel teatro straniero.

[…] C’erano tre modi di mettere in scena Die Dreigroschenoper. Una regia filologica, che rifacesse puntualmente e minuziosamente la regia della prima rappresentazione del 1928. Una regia storicista, che inquadrasse l’opera nel clima dell’espressionismo. Infine, una regia secondo l’intenzione di Brecht, che ne riproduca il “ragionamento”, che faccia scattare lo stesso processo, la stessa molla – sciogliendola dai richiami storicisti o filologici, riproponendola nella sua validità come attuale. Di qui la scelta del periodo e dell’ambientazione dell’opera. Brecht scelse allora di ambientarla nel periodo che poteva rappresentare l’ideale della borghesia tedesca, l’Inghilterra vittoriana. Si può tentare, oggi, la individuazione d’un analogo “luogo sentimentale”, momento ideale per l’opinione del 1956. Come Brecht propone, fin dalle postille a Un uomo è un uomo: creare le condizioni più favorevoli per condurre un ragionamento, fra scena e pubblico.Il teatro epico, intervista di Rossana Rossanda, “Il Contemporaneo”, 4 febbraio 1956

- Dall’Opera del mendicante all’Opera da tre soldi

La satira della Beggar’s Opera [il lavoro di John Gay da cui Brecht ha derivato L’opera da tre soldi, ndr] sta nel “comportamento” dei personaggi, e anche nella “forma” del linguaggio e persino nel “genere” scelto da John Gay per esprimersi.

Come genere la Beggar’s Opera appartiene a quello della commedia arcadica, opera pastorale del tempo. È un genere di moda, strettamente legato al gusto della classe colta dell’epoca: pastori e pastorelle di maniera svolgono le loro trame amorose, i loro piccolo intrighi ricchi di equivoci e di scambi di persona. Cantano le loro arie “formali” e piacevoli, danzano graziosamente e nobilmente davanti al pubblico estasiato dalla grazia delle azioni e degli interpreti.

Nella Beggar’s Opera tutto avviene ugualmente. Solo il quadro si rovescia. L’aria “della colomba innamorata” è cantata da una prostituta, il lamento amoroso del pastorello è cantato da un bandito di strada. L’azione svolta dai ladri, dalle prostitute, dai mendicanti, si esprime nei modi consueti, in uno “stile” che ormai appartiene al mondo dell’idillio. Così, solo con l’attribuzione di modi e forme convenzionali a personaggi “diversi”, anzi, opposti, personaggi “fuori legge”, John Gay opera la satira letteraria che finisce per rivolgersi anche al mondo che ha generato e accettato una certa moda letteraria. Naturalmente non è questo l’unico scopo o procedimento della satira. Ma il metodo della satira letteraria è applicato alla satira sociale. Anche qui i “personaggi-limite”, i banditi, i fuorilegge, i diseredati agiscono con “altri” interessi, altri scopi, nello stesso quadro sociale, con le stesse convenzioni, lo stesso comportamento della classe nobile; qua e là se ne distaccano, con dei particolari di tipo popolare che servono ancora di più a creare la distanza tra i due mondi che sono estremamente significativi e interessanti.

La violenza satirica della Beggar’s Opera consiste appunto nello spostamento dei soggetti e delle azioni dei soggetti da una classe sociale o una categoria sociale all’altra, lasciando immutato il quadro stilistico e di abitudini proprie a una sola classe: quella nobiliare. […]

L’opera da tre soldi è il corollario preciso delle premesse dell’Opera di Gay. […] L’opera da tre soldi è una satira letteraria (spettacolo, musica, melodramma, cabaret ecc.) e sociale della borghesia capitalistica, ottenuta attraverso uno spostamento di azioni analoghe da una classe a un’altra. […] Brecht ha colto un dato di fatto fondamentale dell’analisi storica: il rapporto strettissimo tra classe dominante e classe dominata. L’una genera l’altra attraverso un complesso di rapporti preciso. Il rapporto della classe dominata, nel caso specifico genericamente plebea, è determinato dal comportamento della classe dominante. La struttura capitalistica di una società impone una sua visione similare a tutti i suoi membri. Cambiano solo le azioni esteriori, certi comportamenti o gesti particolari dei suoi protagonisti. Ma il fondamento dell’azione è lo stesso. […]

Brecht sposta il tempo dell’azione nel 1870 a Londra, nel pieno dell’epoca vittoriana, soltanto per avvicinare allo spettatore del suo tempo, attraverso forme, mode e gesti più contemporanei, il senso satirico ideologico della Beggar’s Opera. Senza spostarne però i valori fondamentali, riconoscendo che il rapporto sociale tra i due mondi non è mutato, sostanzialmente, nel tempo. Sono mutate solo le forme esteriori, lo stile dei comportamenti. E giudicando che per il suo pubblico, nel 1928, il formalismo del 1728, troppo distanziato dalle “mode” contemporanee, avrebbe nascosto la permanenza di una problematica ancora in atto. Insomma, per Bertolt Brecht, il rapporto della Beggar’s Opera (classe nobiliare e classe plebea) è sostituito dal rapporto classe borghese-proletariato.

[…] L’opera da tre soldi, attraverso forme ironiche, comiche, satiriche, smaschera lo stretto rapporto che esiste tra i suoi banditi e l’invisibile società che li sovrasta. Li identifica satiricamente nei comportamenti. Ciò è chiarissimo a ogni analisi del testo, fatta in profondità. Ed è quindi sommamente inutile pretendere un’altra tematica all’opera in questione.Trascrizione dattiloscritta di un colloquio tra Giorgio Strehler, Ettore Gaipa e Carlo Colombo, senza data – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- Perché l’Opera?

Perché l’Opera? Innanzitutto perché era ancora pressoché sconosciuta in Italia: era stata allestita a Roma, una ventina d’anni fa, ma come un’operetta dall’allestimento grandioso. Poi nulla; nessun altro lavoro di Brecht, a parte una Madre Coraggio messa in scena da Lucignani con uno stile poco epico e che non è stata rappresentata che una quindicina di giorni, e uno spettacolo antologico di Brecht che Bentley aveva fatto con la compagnia dell’Università di Padova. Bisognava quindi fare letteralmente scoprire Brecht al pubblico italiano: era la prima volta che lo affrontava, in una grande città e per un grande pubblico. Aggiungiamo a questo che le circostanze politiche erano allora abbastanza sfavorevoli.

Abbiamo quindi scelto l’Opera come spettacolo d’iniziazione a Brecht – come l’inizio di un ciclo Brecht al Piccolo che potrebbe comprendere, in seguito, L’anima buona di Sezuan (da noi già portato in scena nel 1958), Vita di Galileo e Il cerchio di gesso del Caucaso. Tale ciclo, per noi, non corrisponde solamente a un’evoluzione cronologica o ideologica di Brecht, ma anche a una trasformazione, in un certo senso organica, del suo teatro. Era dunque necessario, per noi, per i nostri attori, così come per il nostro pubblico, seguire questa progressione.

L’Opera, che non rientra già più nel teatro espressionista, ha ancora una parte di cabaret, un fascino immediato, una violenza e una brillantezza satirica che possono aiutare il pubblico ad accettare il teatro di Brecht e a portarlo a comprenderne la sostanza. Senza contare l’elemento musicale dell’Opera, che ha mantenuto un’attrazione prodigiosa.

Ma, allo stesso tempo, oltre a un vantaggio, si tratta anche di un pericolo: abbiamo dovuto fare attenzione che gli elementi esteriori del testo non lo sommergessero, non nascondessero né alterassero i significati più profondi. L’Opera non doveva apparire soltanto come un brillante spettacolo retrospettivo, ma come l’inizio di un nuovo teatro: il teatro epico.

[…] Noi crediamo al valore dell’Opera, valore che non è solamente estetico. Non abbiamo voluto fare dell’Opera un documento storico o qualche pura invenzione poetica. Abbiamo cercato di rappresentarla sotto tutti i suoi aspetti, sia politici sia estetici, positivi o negativi.

Perciò questa ripresa [della stagione 1958-59, ndr] mi sembra, se non migliore (io non posso giudicare), almeno più chiara del suo debutto nel 1956. Diciamo che, all’epoca, la sua interpretazione era più giovane di tre anni. Non avevamo ancora alcuna esperienza del teatro epico, né io né i suoi attori che non erano preparati a questa nuova metodologia. Anche lo spettacolo era meno maturo, meno sicuro rispetto a ora. Oggi mi sembra più luminoso (lo è, materialmente, sulla scena e anche nella sala). Offre agli attori la possibilità di una recitazione più ampia. Guardiamo Peachum: il suo primo interprete, Mario Carotenuto, veniva dal cabaret, era un attore, un eccellente attore, di rivista. Ora è Buazzelli che lo interpreta: è un attore e interpreta il ruolo più a fondo. Ci mostra forse meglio il Peachum dell’Opera. Certo, nel 1956, Mario Carotenuto aveva già fatto emergere la durezza, l’infamia del suo personaggio, ma talvolta trasparivano il dono della simpatia e anche una certa inesperienza sul modo di costruire un personaggio. Noi non stavamo che cominciando e la sua tecnica da attore di rivista ci è, all’epoca, molto servita, ci ha insegnato molto: ci ha permesso di avvicinarci allo stile epico. E ora ne raccogliamo i frutti. Possiamo anche permetterci degli orientamenti più decisamente espressionisti. Nel 1956 dovevamo rifiutarli. […]

Ci siamo chiesti: bisogna mantenere all’Opera la sua ambientazione originale e situarla nell’Inghilterra vittoriana, come nel testo di Brecht? Qui non abbiamo esitato e Brecht era d’accordo con noi: né il valore ideologico né le qualità formali di questo ambiente sono oggi quelle che erano nel 1928. Allora, per dei borghesi, l’Inghilterra vittoriana rappresentava ancora una sorta di paradiso perduto. Appariva come il mondo felice dei padri, dell’ordine, della ricchezza capitalistica. Oggi non resta più nulla: questo paradiso si è spostato dall’Inghilterra all’America e dal 1890 al 1910 circa. Il mondo borghese, la civiltà borghese di cui l’Opera faceva la satira, non è più l’Inghilterra, ma gli Stati Uniti, e l’epoca tipicamente borghese non è più quella della regina Vittoria, ma quella che precede la prima guerra mondiale: dall’Esposizione Universale a Sarajevo. Nella mitologia borghese, il presidente ha sostituito la regina e il dollaro ha sostituito la sterlina. Io mi sono anche impegnato in un piccolo calcolo, che vale quello che vale, ma che mi ha divertito: dal 1928 al 1956 ci sono circa trent’anni; aggiungete questi trent’anni al 1880-1890 e otterrete un po’ più di 1900, ossia la vigilia della guerra del 1914.Notre travail sur L’opéra de quat’sous, intervista di Bernard Dort, “Théâtre Populaire”, gennaio-marzo 1959

- Verso la conquista del teatro epico

L’opera da tre soldi si mantiene in una forma che non realizza ancora, ma appena accenna, il teatro epico: siamo ancora, non dico alla preistoria, ma all’inizio della drammaturgia epica; essa si avvale inoltre, come veicolo per la comprensione del teatro epico, di una forma che ha spesso molte analogie con lo spettacolo cabaret, che da noi non esiste, con lo spettacolo musicale, lo spettacolo del varietà; e la struttura estremamente mobile dello spettacolo, oltre che aiutare gli attori a trovare dei punti di appoggio per poter iniziare una tecnica epica, […] poteva essere un ottimo veicolo per divulgare certi messaggi, e da un punto di vista ideologico e da un punto di vista tecnico. […] Ogni opera di Brecht impone un modo di recitare che non è facilmente accettato e capito da una collettività che ignora che cosa sia il teatro epico ed è abituata a vivere la vita drammatica sul campo dell’assoluta emotività. Il teatro epico ci dispone davanti a un teatro di carattere narrativo, didascalico; e questo porta a una diversa misura del ritmo e dei rapporti fra palcoscenico e platea. Un teatro epico per un pubblico contemporaneo dà l’impressione di essere freddo e gli attori danno la sensazione di essere distaccati, di non vivere, mentre il teatro contemporaneo pretende che l’attore agisca a caldo e faccia piangere. Tutto questo pone problemi non indifferenti, ma certe incomprensioni, certe incapacità di capire, davano responsabilità critica agli attori che in realtà non ne avevano perché seguivano essi stessi una nuova tecnica. […] Allora abbiamo pensato di affrontare tutti questi problemi nella maniera più spuria, più facile. […] Lo charme dell’opera poteva rappresentare un ottimo veicolo per accettare innanzitutto questa drammaturgia quale è, drammaturgia valida che potrà dire determinate cose sulle quali magari il pubblico borghese può non essere d’accordo, ma che però non annoiano. L’intenzione borghese è quella di voler considerare Brecht noioso perché “dà lezione di marxismo”, ma questo, assolutamente, non corrisponde alla verità.

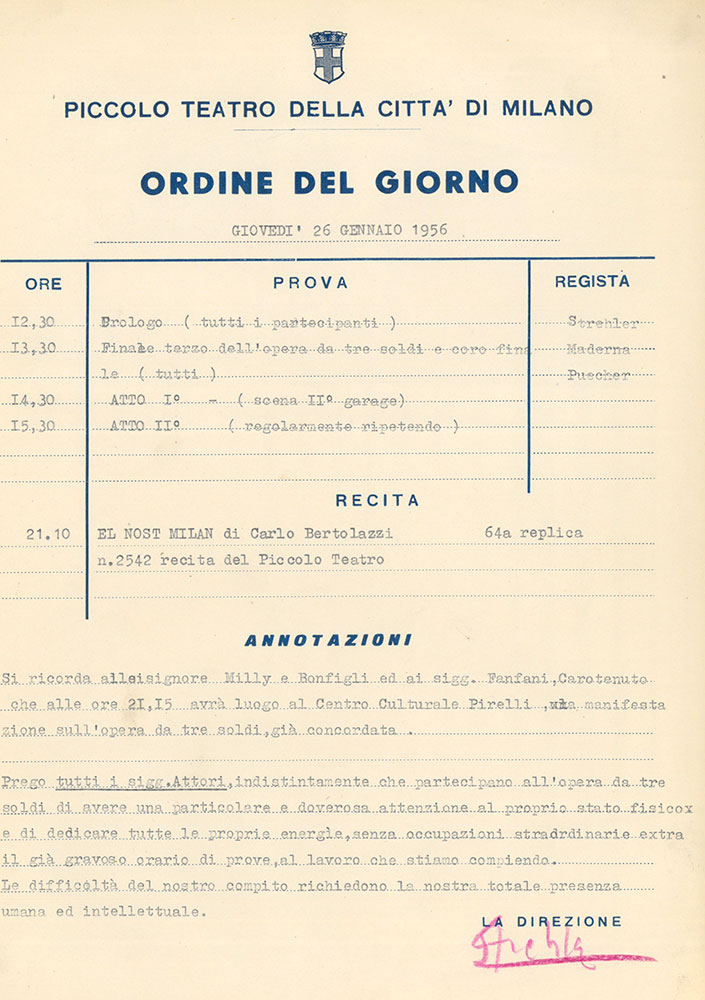

[…] Il primo problema, come sempre, fu quello di stabilire il testo dell’Opera da tre soldi, cioè la traduzione […]. La sua traduzione fu fatta ex novo sia per quanto riguarda la parte recitata sia per quanto riguarda la parte dei cosiddetti song, la parte cantata. Problema aggravato dal fatto della traduzione eccessivamente ritmica, musicale, delle parti cantate, che dovevano anche essere precise riguardo alle parole del testo pur tenendo il ritmo musicale; e sappiamo quanto la lingua italiana sia negativa nei rapporti di certi tempi rapidi o sincopati di musica jazz, ad esempio, e così via. La banalità delle rime “cuor”, “amor” e altre dello stesso tipo è, sì, dovuta a banalità e incapacità, ma anche alla struttura della lingua che è fatta in un certo modo e richiede certe soluzioni musicali. Le lingue inglese e tedesca si prestano molto meglio, possedendo vocaboli tronchi. Si trattava di trasferire fedelmente i valori dell’opera di Brecht in una ritmica italiana; poi, c’era il problema della parte musicale, della partitura musicale. E quello, più grave, dell’orchestra e del modo di suonare dell’orchestra; e poi la partitura dell’Opera da tre soldi è praticamente inesistente: per tutti i song si trattava di stabilire, sulla stesura pianistica, la strumentazione dell’Opera da tre soldi. E infine bisognava considerare le possibilità vocali degli attori: trasportando da un tono all’altro, non solo si altera la stesura, ma anche è probabile che l’attore non ci arrivi e allora bisogna mutare. Posso dire che si è svolto un lavoro estremamente interessante.

Si dovette poi affrontare il problema delle strutture dello spettacolo dal punto di vista scenografico. Abbiamo pensato di rivolgerci a un nostro amico, e amico anche di Brecht, Teo Otto, che aveva fatto e continuava a fare molta scenografia delle opere di Brecht. Questo per avere accanto a noi qualcuno che ci potesse sostenere da un punto di vista pratico, per esperienza vissuta, ad affrontare i problemi della drammaturgia e del teatro di Bertolt Brecht. La scenografia di Teo Otto venne poi realizzata meravigliosamente da Luciano Damiani che, pur seguendo lo schema di Otto, risolse magnificamente i problemi veri e la loro soluzione fu dichiarata assolutamente soddisfacente dallo stesso Teo Otto.

Per noi si trattava di fare un lavoro giorno per giorno sul palcoscenico a contatto col testo. […] Il teatro epico richiederebbe un numero altissimo di prove, perché dovrebbe nascere proprio in questo modo, sul palcoscenico. I costumi li facemmo giorno per giorno, a mano, usando certe stoffe, ma il lavoro raggiunse un ritmo ancora più faticoso di quello che avevamo raggiunto in El nost Milan.

Poi va considerato il problema della recitazione epica da far recitare agli attori italiani: ci occorrerebbe una metodologia per insegnare la pratica del teatro epico. In questo senso i miei colloqui con Bertolt Brecht mi aiutarono molto […]. La grande difficoltà iniziale era questa: accorgersi che era necessario procedere a dare una certa educazione di fronte ai problemi ideologici, nel modo di affrontare le cose e di percepirle. Poi il problema di narrare e descrivere una recitazione invece di viverla; è un problema che non è stato risolto nell’Opera da tre soldi né con il Coriolano: i risultati furono piuttosto interessanti, sebbene ottenuti a fatica. La recitazione che gioca sulla dizione pura, sul valore della parola e della frase in quanto suono puro e non sul sistema nervoso, ma su una concezione intellettiva, cioè non sulla concezione nervosa ma intellettuale, è il secondo problema del teatro epico. In questo senso gli attori hanno trovato grandissime difficoltà che furono risolte a poco a poco attraverso esempi, attraverso, direi, trucchi […]. Bertolt Brecht mi aiutò molto nell’indicarmi un piccolo metodo pratico: far precedere, all’attore che dice una battuta, una frase, le parole «egli allora disse», «vi racconto che cosa disse in quel momento questo personaggio» e attaccare poi, immediatamente dopo, la battuta. Questa tecnica del «si disse», «si diceva», «diceva così» obbligò gli attori a trovare un tempo narrativo e non un tempo presente, cioè, come diranno ai compagni e al pubblico, la battuta che ricordavano di aver sentito.Colloqui con Arturo Lazzari (1974-75), trascrizione dattiloscritta – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- A Brecht tramite Shakespeare e Bertolazzi

Nel febbraio del ’56 io affronto L’opera da tre soldi […]. L’esplorazione del repertorio shakespeariano mi ha permesso di capire il senso più riposto della teatralità di Bertolt Brecht. E la matrice populista del Nost Milan predisponeva alla comprensione di un testo pur così diverso, per ragioni storiche e culturali, come L’opera da tre soldi. Tant’è vero che, un anno prima, quando avevo preparato a tavolino, insieme a Ettore Gaipa e Gino Negri, la versione italiana di Die Dreigroschenoper, ero stato tentato di ambientarla a Milano, quasi a continuare anche iconograficamente il dramma di Bertolazzi. Che del resto, non a caso, nella presentazione dello spaccato milanese del Tivoli, nel primo tempo, utilizzava spunti espressionistici tipici del prologo dell’Opera da tre soldi.

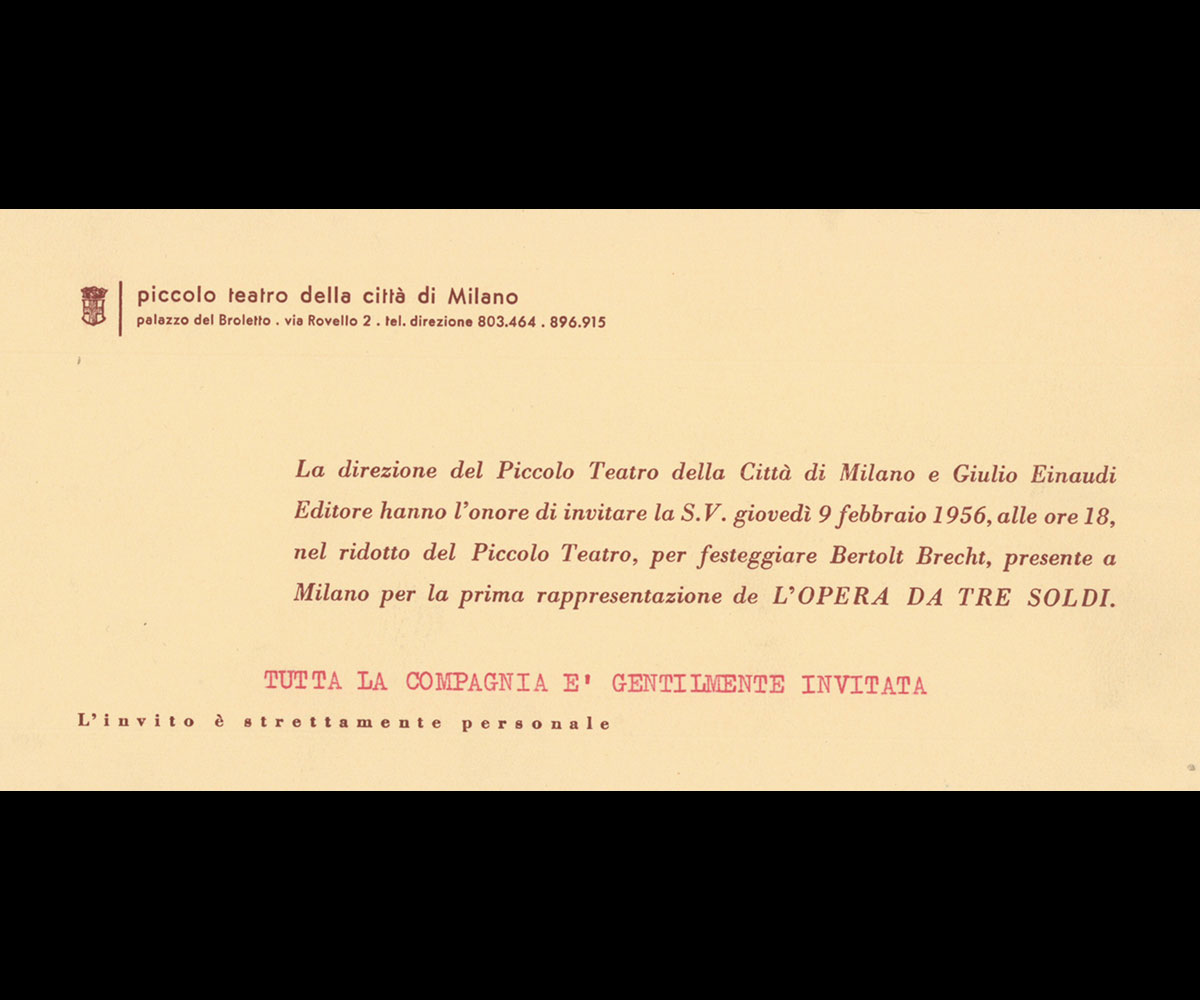

[…] Furono certamente le prove più impegnative che avessimo mai fatto. Notti insonni, attori e collaboratori sull’orlo del collasso nervoso. Tino Carraro che affermava di sognare di notte, come incubi, i song di Weill. Mario Carotenuto che, dopo un iniziale timore di non essere capace di interpretare Peachum, passava a una padronanza del ruolo che serviva di esempio a tutti. Bruno Maderna che sopportava con fairplay le mie intrusioni nei rimaneggiamenti dello spartito musicale. Tutti impegnati con una dedizione straordinaria a cercare insieme a me l’orchestrazione giusta della pièce, fra lirismo, straniamento ed epicità: Teo Otto, Luciano Damiani ed Ezio Frigerio per le scene e i costumi, l’insuperabile Milly che era Jenny delle Spelonche, Marina Bonfigli e Romana Righetti ch’erano Polly e Lucy, Giusi Dandolo, Checco Rissone, Enzo Tarascio. Poi, la sera della prima, l’emozione della presenza di Brecht, giunto da Berlino via Chiasso insieme alla figlia e a Elisabeth Hauptmann Dessau. È tra il pubblico, con la sua sahariana da operaio; vediamo che si diverte, ride, applaude. Quando sale sul palcoscenico, per ricevere la sua parte di applausi, è pallido. La malattia, che di lì a qualche mese lo porterà alla tomba, ma anche l’emozione. E quando lo raggiungo nell’ufficio di Grassi, e gli dico qualcosa in tedesco per scusarmi di certe imperfezioni della prima, vedo che due lacrime gli scendono sugli occhi, due lacrime non dovute al fumo del suo sigaro Virginier. Dice che ha trovato lo spettacolo stupendo…

Avremmo dovuto rappresentare il nostro spettacolo al Theater am Schiffbauerdamm del Berliner Ensemble, dove l’Opera era stata rappresentata in prima mondiale. Invece, il 15 agosto, mentre stavamo provando Arlecchino e Pirandello per la tournée che avrebbe dovuto portarci nella Germania dell’Est e in Scandinavia, quel telegramma, firmato da Helene Weigel: «Bertolt Brecht ist gestern gestorben». «Bertolt Brecht è morto ieri.»Io, Strehler. Conversazioni con Ugo Ronfani, Milano, Rusconi, 1986

Bozzetti e figurini

Fotografie

In tournée

Documenti

- Teo Otto. Una scenografia nata dal dialogo con Strehler

[Io e Strehler] ci conoscemmo a Zurigo nel 1949 e subito ci unì una spontanea e cordiale simpatia. Parlavamo di tante cose: di Dio, del mondo, della politica, delle ideologie e mi resi conto che in fondo non si sa mai niente l’uno dell’altro. Quante volte sono rimasto affascinato dal chiaro ragionamento di Strehler, nel giudicare un’opera. Degno di grande ammirazione è il suo pensiero critico che sempre mette in dubbio e analizza i risultati di un lavoro. Eccezionale la sua logica nello scoprire e vagliare i più reconditi significati sociali di un’opera. Quanto grande la sua apertura intellettuale unita a un modo di pensare dialettico. Eppure, nonostante tutto ciò, non posso affermare che queste proprietà delineino completamente Strehler.

Spesso, nei nostri incontri, parlavamo unicamente di problemi sociali. Se durante queste discussioni si affrontava il problema del Meridione e della Sicilia, andando oltre ogni importanza politica, la domanda era: «Si può aiutare l’uomo? Si deve aiutarlo? È possibile migliorare la condizione umana e la condizione del mondo?». «Io non mi lascio prendere da facili entusiasmi nel presupporre il meglio di un uomo, con il pericolo di andare incontro a ogni delusione. Io credo nella ragione!».

Così batte il cuore di Strehler, nello scontro fra il sì e il no e fra speranza e rassegnazione. La sua concezione dell’attore, per esempio, è accompagnata dalla fiducia nella sua capacità creativa. La sua aspirazione è il ridargli nuovamente la sua sovranità secondo la sua fiduciosa convinzione che in ogni uomo vi siano più cose nascoste di quante egli stesso sappia. Spesso ho pensato che proprio qui fosse la chiave per capire l’essere di Strehler.

[…] Più volte mi sono detto quanto grande deve essere il mondo delle immagini e sensazioni infantili, nell’uomo Strehler. Quante immagini della sua fanciullezza a Trieste lo accompagnano e si inseriscono nel suo lavoro? Queste le cose indispensabili a un’anima eletta. Queste le importanti tappe prima della grande marcia sul campo di battaglia delle lotte sociali, prima della grande marcia nell’Arena delle spiegazioni dell’arte. […]

Durante il lavoro ci si domandava spesso se era l’ora di mettere in scena l’Opera. Si dimostrò in seguito che i significati che avevano un effettivo valore attuale alla prima rappresentazione dell’Opera, nel 1928, oggi non avevano più ragione. Certe denunce di ieri risultavano oggi troppo innocenti. Lo stile vittoriano, adottato allora, era troppo scurrile e ricercato. Il lavoro andò avanti.

Che cosa scartammo? Scartammo di rappresentare l’Opera in un ring illuminato da potenti riflettori. Nel mezzo dei famosi anni Venti, i difficili vent’anni d’oro, noi scartammo le interpretazioni tenui, le soluzioni unicamente schematiche, il palcoscenico vuoto. Come dovevamo trovare il giusto stile?

Rimaneva la domanda: dove arriverà il nostro mondo in rovina?

Come sempre, successe nel momento di massima sicurezza e tranquillità. Proprio mentre si dice: «Non ci può succedere nulla», succede qualcosa. Questo era appunto il caso del 1914. […] A noi parve che proprio in questo stava la scintilla dell’Opera da tre soldi. Proprio questo era il giusto periodo storico, quel periodo di sicurezza, saturazione e frivolezza.

Decidemmo quindi per il 1914. Ma come dare all’Opera la necessaria cruda incisività, dopo gli orrori della seconda guerra mondiale? L’Italia conosceva La pelle di Malaparte. Che senso aveva un bordello, quando ancora poco prima c’erano bambini affamati che si vendevano per un pezzo di pane?

Strehler decise di far vedere lo squallore che porta con sé il mattino in una di queste case: cose abbandonate in disordine, momenti di pausa del duro lavoro, dove la sciatteria e il disordine diventano un ristoro. Immagini di cinture elastiche usate, calze stracciate, vestaglie sporche, tazze rotte; e, in tutto questo, donne che stirano, rammendano, cuciono.

La casa di tolleranza italiana concepita come oasi di tranquillità e benessere casalingo per l’uomo. Il luogo dove egli trova finalmente il tempo di leggere il giornale indisturbato e, libero dalle noie familiari, si può abbandonare dimentico in una poltrona. Il quadro diventava la rappresentazione di un momento in una buona famiglia.

Durante il procedere del lavoro, uno dopo l’altro sorgevano nuovi problemi: dove deve essere ambientata l’Opera? Come erano i comici del tempo? Bisognava cercarli nel cinema o nel teatro? Erano da ricercarsi nel cinema. Lo indicavano nomi come Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd. Le indicazioni scenografiche dell’Opera venivano sempre più studiate. Era prescritta una stalla. Noi decidemmo per un garage. La Fiat serviva da letto nuziale a Mackie e Polly. Ogni scena veniva realizzata con grande asprezza, senza però togliere poesia all’Opera. Penso alla bellissima idea di Strehler: Polly e Mackie adagiati nella Fiat, fra pizzi, damaschi e velluti, mentre dalla lucida tromba di un vecchio grammofono si odono le note della loro canzone. Quale enorme poesia è questa!

Quindi si pose il problema del finale. È prescritto un patibolo. Ma che significati ha un patibolo in tempi dove si è giunti alla più alta razionalità e perfezione clinica nell’eliminazione di uomini? Per un momento pensammo alla sedia elettrica simile alla poltrona del barbiere. Infine decidemmo di impiccare Mackie all’immancabile monumento equestre italiano. Nel frattempo si erano accumulati altri problemi per cui Strehler decise di andare a Berlino per avere spiegazioni riguardo a svariate questioni. Strehler tornò a Milano e, un giorno, durante le solite discussioni, l’idea delle scene venne fuori quasi da sola.

Una scenografia giusta e puntuale è sempre il risultato di un vivo dialogo fra scenografo e regista; il risultato della collaborazione e dove tutto lo spettacolo è inteso al servizio della poesia.

La scena era costituita da due lampioni, da due pareti di stracci, alcuni cartelli dimenticati, un pianerottolo, alcune porte e i mobili e gli attrezzi necessari.

[…] Le prove si susseguono. Sul palcoscenico si canta: «Perché per questa vita l’uomo non è cattivo abbastanza». Strehler ha perso la nozione del tempo. Le scadenze non gli dicono niente, al massimo sono un peso e non uno stimolo. E così nessuno si meravigliò se le ultime prove, che solo nominalmente hanno il significato di prove generali, avvennero in una desolata atmosfera di grande avvilimento. Per Strehler l’attimo e la pausa sono tutto. Egli è un regista per il quale la “prima” non è la fine delle prove. È l’organizzazione che, all’alzare del sipario la sera della prima, gli strappa lo spettacolo letteralmente dalle mani.

E così lo trovai liberato e sgravato da ogni responsabilità di lavoro: lo trovai come un uomo che non voleva più sentire o vedere nulla, deluso dall’inutilità dell’esistenza, affranto dall’impossibilità di poter colmare l’abisso che separa quello che si è ideato, da quanto si è effettivamente realizzato nell’arte.

La prima e lo strabiliante successo dell’Opera non cambiano naturalmente nulla di questa sua opinione.Teo Otto, Die Arbeit mit Giorgio Strehler, “Neue Zürcher Zeitung”, 26 maggio 1963

- Strehler e Brecht a colloquio sull’Opera da tre soldi

Strehler, che era venuto da Brecht con ventisette precise domande sull’allestimento dell’Opera da tre soldi, domanda anzitutto quali siano i rapporti tra L’opera da tre soldi e il modello originale, e di che genere e di che entità fosse stata la collaborazione con Elisabeth Hauptmann e Kurt Weill.

Brecht e la Hauptmann ricordarono che per l’inaugurazione dello Schifferbauerdamm Theater, il 28 agosto 1928, occorreva un’opera. Brecht stava a quel tempo lavorando all’Opera da tre soldi. […] Forse la cosa più difficile fu la ricerca degli attori. Brecht scelse in sostanza attori del cabaret e della rivista, dando la preferenza a coloro che manifestavano interesse artistico e aggressività sociale. Durante l’estate vennero abbozzate le scene e i costumi di Casar Neher. Brecht disse che l’idea di base dell’Opera da tre soldi era un’equazione: i banditi sono dei borghesi – i borghesi sono dei banditi?

Strehler domanda se esistano documenti della prima rappresentazione, poiché, egli, persuaso dell’utilità di un modello, aveva intenzione di usarli entro certi limiti nel proprio allestimento. Gli sarebbe interessato, ad esempio, avere un’idea precisa dello stile di quel primo allestimento e dell’ambiente storico in cui aveva avuto luogo. Egli domanda se avesse intuito giusto pensando che Brecht avesse ambientato L’opera da tre soldi nell’epoca vittoriana contro la borghesia di quel tempo, perché a Londra, e non a Parigi o Berlino ecc., si trovava l’ambiente storico più adatto. Brecht rispose che anzitutto (e soprattutto per mancanza di tempo) aveva inteso allontanarsi il meno possibile dal modello originale. Una trasposizione a Parigi o in un’altra città avrebbe richiesto grossi mutamenti nel disegno dell’ambiente, per i quali sarebbero stati necessari nuovi vasti studi. Ma, a lungo andare, questi buoni propositi non poterono essere mantenuti, poiché apparve evidente, procedendo nel lavoro, l’utilità di spostare il dramma cent’anni più avanti. Sull’epoca vittoriana qualcosa si sa, ed essa è al tempo stesso abbastanza lontana perché la si possa giudicare con distacco critico, in modo che spettatori possano facilmente cogliervi ciò che li riguarda. […]

Strehler osserva che la musica di Kurt Weill, scritta nel 1928, porta evidente l’impronta di quel momento, e viene quindi a porsi volutamente in contrasto con l’epoca in cui l’azione del dramma si svolge. Brecht ravvisa in questo un vantaggio per il teatro. L’idea base è questa: i mendicanti sono povera gente. Vogliono allestire una grande opera, ma non hanno soldi e si ingegnano come possono. Come si può esprimere questo? Lo si esprime grazie a una rappresentazione che sia allegra e festosa (e che deve naturalmente palesare le condizioni e la situazione del tempo) e che al tempo stesso lasci intravedere gli sforzi compiuti […].

Strehler pensa che la Beggar’s Opera sia un’opera aristocratica e per la forma e per il contenuto; una satira, ad esempio, dell’opera di Händel. Significato e forma sarebbero rimasti in Brecht, e nel 1928 i conti potevano ancora tornare. La società capitalistica esisteva ancora, ed esisteva ancora il melodramma. Nel frattempo aveva luogo una guerra, ma i problemi erano rimasti spesso e in molti luoghi gli stessi. Oggi tuttavia sarebbe necessario distinguere… Per l’Italia e per le altre nazioni capitalistiche L’opera da tre soldi dovrebbe aver conservato l’identica forza di penetrazione.

Brecht approva. In un Paese come l’Italia, il dramma dovrebbe avere la stessa aggressività che aveva dimostrato a suo tempo a Berlino.

Strehler domanda fino a che punto e in che misura L’opera da tre soldi sia un dramma epico e vada allestita epicamente.

Brecht sottolinea che L’opera da tre soldi è un dramma ampiamente epico, e tale dev’essere l’allestimento. L’atteggiamento critico sociale non deve mai venir abbandonato. Il mezzo principale per mantenere questo atteggiamento è la musica, che distrugge continuamente l’illusione che necessariamente sia stata prima creata, poiché se non viene creata una particolare atmosfera essa non può più tardi venire distrutta…

Strehler deplora che L’opera da tre soldi venga tanto spesso allestita in maniera leziosa. Non che neppure in questi allestimenti si sia potuto eliminare del tutto il senso di critica sociale, ma ci si è comunque limitati a fare una bella rivoluzione sulla scena, che non supera la ribalta; così come allo zoo possiamo vedere i leoni senza pericolo, perché le gabbie di ferro ci proteggono dai loro assalti. Il pubblico non intende pagare duemila lire per farsi poi prendere a sputi in faccia, e la maggior parte dei registi gli fa delle concessioni. Così, rappresentata come una bella opera a Parigi, questo pubblico trova L’opera da tre soldi un’opera “decente”.

Brecht dice che L’opera da tre soldi nella sua prima rappresentazione in Germania nel 1928 ebbe delle notevoli conseguenze politiche ed estetiche. […]

Anche al giorno d’oggi L’opera da tre soldi può svolgere queste funzioni, se però si riesce a conservarle il suo carattere di opera aspra e divertente, invece di farne cosa bonaria e ridanciana. […]

Strehler domanda se Brecht saprebbe suggerire degli espedienti per assicurare anche oggi all’Opera da tre soldi la stessa efficacia e forza critica che ebbe nel 1928.

Brecht risponde che egli renderebbe più aspri e più cattivi i lineamenti, i volti dei delinquenti. Le canzoni romantiche dovrebbero venir cantate nel modo più bello e poetico possibile, ma deve risultare particolarmente chiara la falsità, l’artificiosità di questa «ricerca di un’isola romantica in cui tutto è ancora perfetto».

A Strehler interessano molto le indicazioni per la scena, ma gli interessa ancora di più avere dei suggerimenti per i costumi del suo allestimento milanese, poiché egli ritiene che i costumi del 1928, che egli pensava fossero stati presi dall’età vittoriana, non possano più venire utilizzati oggi.

Brecht fa allora osservare che i costumi del 1928 non erano vittoriani, ma che erano stati presi a prestito al Monte di Pietà, e che erano quindi dei costumi raffazzonati da varie epoche. Egli non rinuncerebbe, inoltre, né alle rime della Beggar’s Opera, né al vittorianesimo in jazz della edizione berlinese. […]

Brecht conferma l’idea di Strehler: il sipario si alza, si vede un postribolo, ma si tratta di un postribolo del tutto borghese. Vi si vedono delle prostitute, ma non si tratta di prostitute demoniache, ma al contrario: di prostitute del tutto borghesi.

Strehler domanda fino a che punto L’opera da tre soldi sia una satira letteraria del melodramma, Brecht risponde: non più di quanto esista ancora il melodramma, che già in Germania, ad esempio, non ha mai avuto un ruolo tanto importante quanto in Italia. Bisogna sempre tener presente l’idea fondamentale che qui vediamo un teatro poverissimo che si sforza di fare del suo meglio.

Strehler chiede il parere di Brecht a proposito di un’eventuale rielaborazione dell’Opera da tre soldi nel senso della sua attualizzazione. Brecht è d’accordo con questa linea di condotta.

La domanda di Strehler si fonda sulla constatazione del fatto che non sarebbe possibile, ad esempio, rappresentare L’opera da tre soldi a Napoli, con la musica di Kurt Weill. A Milano, tuttavia, sarebbe possibile tracciare delle parallele con l’epoca di Umberto I. Milano ha qualcosa in comune con Londra, e il carattere popolare della musica sarebbe colto dal pubblico milanese come da quello di Berlino. La borghesia è la stessa. Ma Strehler ha qualche dubbio a questo proposito, poiché si dovrebbero italianizzare i nomi e verrebbe conseguentemente a mancare quel distacco necessario per la critica […]. Brecht pensa che forse si potrebbe ambientare L’opera da tre soldi nei quartieri italiani di New York, magari attorno al 1900. Così anche la musica verrebbe ad adattarsi assai bene. […]

Strehler accetta questa idea e chiede se sia necessario apporre al dramma un prologo. Anche per questo Brecht è d’accordo, ove siano necessarie delle spiegazioni. Bisogna mettere bene in chiaro che la compagnia di mendicanti a New York è una compagnia di italiani, che tutto è come a Milano, però molto lontano da Milano. Potranno già esserci i primi grattacieli, ma la compagnia dei mendicanti deve essere miserabile. […]

Strehler ha un’idea per il prologo. Si potrebbe prima far vedere un brano di pellicola su Milano; poi i mendicanti decidono di allestire uno spettacolo, poi si alza il sipario e il dramma ha inizio.

Strehler ha delle altre esitazioni a causa del gusto all’improvvisazione proprio degli attori italiani. «Si manda qualcuno a scegliere un costume, e quello ritorna con cinquanta costumi».

Un altro problema è costituito per lui dallo “stile di rappresentazione epico”. Strehler dice che all’attore italiano non viene neppure in mente di recitare su più piani: «Io rappresento colui che deve rappresentare questo personaggio». Egli domanda se è possibile rappresentare opere di Brecht – ad esempio la Madre, che Strehler definisce «roccaforte del teatro epico» – in altro modo che non nello stile epico, e se – quando non si hanno attori e registi preparati per il teatro epico – si possano recitare comunque le opere di Brecht. «Che cosa succede, ad esempio, quando le si rappresenta in maniera sbagliata?». Brecht: «Rappresentarle si può; ne nasce però uno spettacolo di tipo normale e si perdono i tre quarti del divertimento».

Strehler chiede un consiglio: che cosa si possa fare con attori che non hanno nessuna conoscenza del teatro epico. Domanda se è possibile allestire un’opera di Brecht quando si ha un solo attore che conosce il teatro epico, e domanda se esistano metodi per imparare lo stile di recitazione epico.

Brecht tranquillizza Strehler dicendogli che «anche noi si recita epicamente solo in parte». Lo si fa più facilmente nel genere comico, perché qui l’estraniamento è sicuro. Qui lo stile epico è più facile da conseguire, e va quindi consigliato di allestire regolarmente opere di carattere comico. Brecht suggerisce di utilizzare un metodo sperimentato da lui: gli attori devono inserire nelle loro battute dei cosiddetti Brückenverse (versi di passaggio, di legamento), in modo che il loro discorso si trasformi in un discorso in terza persona, come se fosse una relazione; così anche devono inserire dopo ciascuna frase un «disse egli». […]

Strehler manifesta la convinzione che al giorno d’oggi non sia possibile recitare né Shakespeare né la tragedia antica senza straniamento, se si vuole che lo spettacolo risulti al tempo stesso utile e divertente.

Brecht suggerisce anche di recitare delle scene tragiche in chiave comica. Egli dice che il massimo grado epico lo si raggiunge in quelle prove che si sogliono fare verso la fine del periodo di prova, in cui il dramma viene recitato per intero, senza interruzioni, e che sarebbe meglio fare durante tutto il periodo delle prove, a regolari intervalli. […]

Strehler domanda se è esatta la spiegazione che egli suole dare agli allievi della scuola drammatica a proposito dello stile epico; egli porta come esempio a questo proposito la recitazione del regista, che mostra a un attore come va recitata una scena, e che si limita ad accennarla, sempre mantenendo – anche quando non compare esplicitamente – ogni chiarimento nello sfondo.

Brecht approva e dice che si potrebbe mettere anche gli attori in questa situazione del regista, facendo fare delle prove in un intero dramma o di una intera scena con un minimo di azione, in modo che essi si limitino ad accennare ciò che deve essere.

Strehler teme che il suo allestimento dell’Opera da tre soldi possa risultare un “qualcosa a metà”. Per un senso di responsabilità non aveva mai allestito Madre Coraggio, perché non aveva trovato nessuna attrice epica per il ruolo principale. Anche l’allestimento dell’Opera da tre soldi era già stato progettato da parecchi anni, ma egli aveva poi dovuto sempre rimandarlo perché gli mancavano gli attori adatti…Note raccolte da H. J. Bunge durante il colloquio tra Giorgio Strehler e Bertolt Brecht avvenuto nell’ottobre 1955, pubblicate da Luigi Lunari, Brecht e Strehler: un colloquio sull’Opera da tre soldi, “Filmcritica”, febbraio 1962

- Tullio Kezich. Una rivoluzione sul palcoscenico del Piccolo Teatro

Ogni mattina, alle nove in punto, Mario Carotenuto comincia la sua giornata di lavoro ripassando le battute di Peachum, il personaggio dell’Opera da tre soldi che l’attore si prepara a interpretare nel nuovo spettacolo del Piccolo Teatro di Milano. Carotenuto attribuisce una grande importanza a questo suo esordio sulla scena di prosa; e, pur conoscendo ormai a memoria l’intero copione di Brecht, si è assicurato la collaborazione d’un rammentatore personale, che fuori dall’orario di prova lo aiuta a ripetere la parte.

«Non sono sicuro di farcela – disse Carotenuto al regista Giorgio Strehler, quando quest’ultimo gli fece la sorprendente offerta di partecipare all’Opera da tre soldi. – Ti prometto tuttavia che tenterò di trasformare la mia recitazione abituale; il pubblico deve dimenticare, almeno finché sarò Peachum, i miei precedenti di comico della rivista e del cinema».

«Niente affatto – ribatté Strehler – ti ho scelto perché sei Carotenuto e ti voglio al naturale».

Strehler è infatti convinto che la recitazione degli attori di varietà sia la meno distante dai canoni del “teatro epico” di Brecht. L’aggettivo “epico” può far nascere qualche equivoco: «Molti interpreti, durante le prime prove, ebbero delle curiose reazioni – racconta Strehler. – Sentivano parlare di teatro epico e pensavano immediatamente a Giovanna d’Arco. La parola evocava in loro immagini eroiche e retoriche: decisi quindi di non adoperarla più». La recitazione epica, secondo la teoria di Brecht, esige dall’attore l’abbandono completo delle abitudini drammatiche, un pieno rilassamento muscolare, una disponibilità intellettuale e critica nei confronti del testo. L’interprete non intende suggestionare lo spettatore, ma convincerlo: in ogni momento deve far vedere che recita la parte e non la vive. Il colloquio del comico di rivista con il pubblico rappresenta già un momento epico, proprio nel senso inteso da Brecht.

[…] Da parecchie settimane, sul palcoscenico del Piccolo Teatro, si sta svolgendo una vera e propria rivoluzione. Gli interpreti dell’Opera da tre soldi sono di varia provenienza: accanto a Carotenuto, a Marina Bonfigli e a Milly, tutti più o meno legati allo spettacolo musicale, vi sono gli abituali attori del Piccolo: Tino Carraro, Checco Rissone, Ottavio Fanfani e gli altri. Questi ultimi hanno incontrato una difficoltà che sembrava insuperabile nei songs di Kurt Weill, tradotti come meglio non si poteva da Gino Negri ed eseguiti sotto l’esperta direzione di Bruno Maderna: sono parti difficili anche per dei veri cantanti, che hanno messo a dura prova l’intelligenza e la buona volontà degli attori di Strehler. Ma il problema più grosso è stato quello dello stile epico: battuta per battuta, gli interpreti hanno dovuto inventare i termini di una recitazione completamente nuova. Ne sono nate interminabili discussioni fra gli attori e il regista, fedelmente registrate sul nastro magnetico.

Da queste bobine, conservate in uno scaffale dello studio di Strehler al Piccolo Teatro, qualcuno riceverà forse le regole pratiche di una nuova grammatica teatrale. Mentre L’opera da tre soldi attende il suo giudizio del pubblico, Strehler e i suoi collaboratori pensano già di utilizzarne le conquiste in avvenire. «Il metodo epico può essere di grande aiuto nell’interpretazione dei classici – dichiara il regista. – Sto ripensando ad alcuni spettacoli shakespeariani del Piccolo e cerco di immaginarmeli sotto questo aspetto. Macbeth, per esempio, guadagnerebbe in chiarezza e in drammaticità. La Dreigroschenoper ci indica senza dubbio una direzione fondamentale del teatro futuro».Tullio Kezich, Una rivoluzione in palcoscenico per L’opera da tre soldi, “Settimo giorno”, 7 febbraio 1956

- Giorgio Guazzotti. Dal Nost Milan all’Opera da tre soldi

1956: è l’anno dell’Opera da tre soldi. La sera del 10 febbraio il sipario del teatro di via Rovello si alza sull’ardito tentativo di un regista italiano di ridare vita a un’opera che pareva irripetibile, irrimediabilmente legata alle particolari motivazioni ambientali ed estetiche dell’epoca da cui era scaturita; quattro ore dopo si abbassa su di un successo che il ripetersi delle repliche dovrà rivelare clamoroso. […] Scriverà Brecht che Strehler ha fatto nascere una seconda volta la sua opera. Die Dreigroschenoper ha vinto la prova del tempo; è entrata nella storia non soltanto come il dato culturale cui riferirsi per una ricerca storiografica o di costume: vi è entrata integralmente come eterna occasione di spettacolo. Un regista italiano ne ha intuito la misura di universalità, il carattere esemplare della sua formula; e li ha dimostrati. Giorgio Strehler.

A risfogliare pazientemente i cartelloni delle stagioni che hanno preceduto questa, si scopre che l’Opera è già stata annunciata una volta senza seguito pratico, nel 1953-54. E una volta è stata annunciata, pure senza conseguenza, L’opera dei mendicanti di John Gay – nella stagione immediatamente precedente: il 1954-55 – quasi a voler ripetere, portandolo su di un piano analitico, filologico (ma anche prudenziale), il processo di accostamento e di rielaborazione compiuto da Brecht rispetto al suo modello. […]

Il 1955-56 è anche la stagione del Nost Milan, lo spettacolo che precede l’Opera. Anche il dramma milanese di Bertolazzi è maturato attraverso una prolungata attesa: annunciato in cartellone nel 1947, è preparato da un intermedio assaggio con Lulù, che si inserisce nel repertorio ancora sotto la motivazione esterna di una proposta di ricostruzione ambientale e di un problema – più culturalmente avvertito che creativamente risolto – di alternative fra lingua e dialetto. […] C’è una consapevolezza, nella regia del Nost Milan, che in Lulù non c’era; non solo un semplice grado superiore di maturazione dovuto all’accresciuta esperienza del regista, ma una partecipazione più esattamente centrata al contenuto storico e umano; una penetrazione critica che ha favorito una più completa e sofferta adesione fantastica. Lo stesso processo – e lo stesso risultato – osservato nell’Opera da tre soldi.

Brecht e Bertolazzi: la distanza fra i due autori è ancora più grande di quanto possono dire le date delle loro opere; li separano nettamente e li allontanano le situazioni storiche cui appartengono, i climi culturali, le presunzioni ideologiche e stilistiche. Averli proposti insieme e, insieme, averli portati al successo – dando la sensazione al pubblico di “scoprirseli” entrambi nuovi, attuali in un modo addirittura sconcertante – non potrebbe essere la conferma di quell’“eclettismo” che viene imputato, sin dalla sua costituzione, al Piccolo Teatro e a Strehler? Tutti gli indici esteriori paiono confermarlo: naturalismo ed espressionismo, ubbidienza a suggestioni cosmopolite e sondaggio nel mondo provinciale per rintracciare le radici popolari del nostro teatro nazionale. Motivi che, giustamente, sono entrati tutti nella prospettiva delle scelte operate. Ma il risultato – gli spettacoli – afferma esattamente il contrario.

Come non sentire che i silenzi dosati pesantemente nel secondo atto del Nost Milan equivalgono al coro a piena voce dei finali dell’Opera da tre soldi? Che il pudore di parlare, l’incapacità di esprimersi – il “magone” – dei frequentatori delle “cucine economiche” raggiungono lo stesso effetto emotivo e hanno lo stesso valore dimostrativo del dialettico sarcasmo di Peachum? Siamo su due versanti estetici opposti; gli autori sviluppano discorsi che partono da premesse profondamente diseguali e hanno anche ambizioni profondamente diverse: l’uno vuole semplicemente commuovere e l’altro – più razionale – vuol far dubitare. Eppure, all’apice di entrambi i processi, lo spettatore “tocca” la stessa illuminante sensazione, arriva alla stessa scoperta.

È una protesta umana quella che lo coinvolge, una protesta che muove da una condizione sociale di sofferente inferiorità, che parte dal mondo popolare e si esprime con i mezzi e il linguaggio propri di questo mondo: il silenzio o il canto, la commozione o l’ironia. […]

Le due regie di Strehler mostrano di aver raggiunto un’unità sostanziale, una concorde capacità di sollecitare lo spettatore a una sola e coerente conclusione critica. Rivelano, cioè, un’unità raggiunta dall’interno, per metodo e per sentimento creativo.

Né occorre tirare in causa, per dimostrare questa unità, i numerosi ricorsi stilistici che si possono rintracciare reciprocamente fra le due opere; o gli spunti intenzionali che indubbiamente hanno attraversato e intrecciato la preparazione dei due spettacoli. Il primo tempo del Nost Milan, con la presentazione del milanesissimo Tivoli, sfrutta scenicamente delle proposte tecniche espressionistiche, che fanno pensare chiaramente all’Opera da tre soldi. E per l’Opera, del resto, prima di ricorrere al travestimento in clima figurativo americano, […] non si era pensato di ambientarla a Milano; quasi la continuazione, non solo ideale, ma addirittura iconografica del dramma di Bertolazzi?Giorgio Guazzotti, Analisi storica e invenzione teatrale nella regia di Giorgio Strehler, in L’opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Uno spettacolo del Piccolo Teatro di Milano, Bologna, Cappelli, 1961

- Gianfranco Mauri. Recitare con il cervello

Nel 1956, nella prima Opera da tre soldi con Tino Carraro e Milly, ero uno della banda dei finti mendicanti di Peachum. Nella ripresa con Buazzelli-Peachum ero un prete. Avvicinarsi a Brecht ha voluto dire confrontarsi con un altro modo di fare teatro che è costato una gran fatica a tutti perché noi italiani siamo “temperamentosi” e c’era proprio la difficoltà di capire che si doveva recitare con il cervello e non passionalmente. Ma è stato con Brecht che ho imparato a “controllare” il personaggio. Sarebbe però sbagliato pensare che Strehler fa sempre recitare gli attori in terza persona. Anzi, nello Strehler della maturità, c’è un po’ di uno e un po’ dell’altro: mente e cuore. Ma a quei tempi era di rigore la purezza assoluta del teatro brechtiano; […] c’era, io credo, anche nella coscienza di Strehler, un senso della collettività molto forte e anche un modo di aggredire il pubblico che stava in platea e che proveniva direttamente dalla Resistenza.

Gianfranco Mauri, Controllare il personaggio? Una faticaccia, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

- Alberto Arbasino. Tutti in brodo di giuggiole per l’Opera di Strehler

Appena cinquant’anni dalla morte di Brecht… Eppure sembra tanto tempo fa, quella sua venuta a Milano per L’opera da tre soldi messa in scena da Strehler in una primavera 1956 d’epiche tensioni fra vecchi grumi di “bacchettoneria andreottiana” e fermenti nuovissimi: libri da Feltrinelli, articoli di Camilla Cederna, trionfi della Callas con Visconti, travestiti proletari di Legnano, canzoni della “mala” a Porta Romana, Katherine Dunham e Duke Ellington al Nuovo e all’Odeon, localini pre-rock fra il Santa Tecla e il Charlie Max.

E tutto un culto dei dischetti di Lotte Lenya, recuperati nei mercatini e danzati fra abat-jour di perline in soffitte e mansarde di futuri grandi sarte per dive, sognando quei luoghi arcani magicamente evocati da Brecht e Weill: Alabama, Surabaya, Savannah… […]

«Ci turberà? Ci disturberà?», sperava la cultura milanese, fra Bacchelli e Vittorini e Montale e Longanesi e il Quasimodo e Gio Ponti, e il sindaco-commediografo Antonio Greppi, e gli impresari di Maltagliati-Cimara e Pagnani-Cervi e Totò. Ci si divertì invece molto, grazie alla regia brillante di Strehler, molto più pimpante dell’edizione “autentica” e squallida al Berliner Ensemble. E grazie alle canzoni allegramente arrangiate dai cari Gino Negri e Fiorenzo Carpi. Tutti in brodo di giuggiole, a quelle dissonanze sgallettate e svaccate da avanspettacolo, ai cine-varietà coi militari in piedi in fondo. E poi, che interpreti. Oltre a Tino Carraro, già beniamino delle platee impegnate, i caratteristi più popolari nelle riviste regionali: Mario Carotenuto, Giusi Raspani Dandolo, Checco Rissone applauditissimo sotto Natale quando in passerella distribuiva fette di panettone con «Alé-magna, Alé-magna!».

E poi Milly: già sciantosa fatale e grave nei club di Torino, omaggiata con rose rosse da Umberto di Savoia nelle sortite di rappresentazione eterosessuale. Durante la guerra, nei piano-bar degli Stati Uniti. Infine rilanciata dall’impresario Remigio Paone in una fastosa rivista di Biancoli-Falconi-Vergani al Teatro Nuovo. Lì appariva da un’enorme corbeille di rose, cantando: «È forse un sogno, o forse un’illusione, ritornare da un passato mai dimenticato…». […]

Trionfi. Ma Brecht a Milano (vestito da metallurgico ottocentesco proprio mentre la classe operaia si avvicinava alle confezioni tipo Rinascente) non disse nulla; e poco dopo improvvisamente morì preparando una tournée colossale come le trasferte del Bolshoi.Alberto Arbasino, Con Brecht a Milano, “La Repubblica”, 26 maggio 2006

- Fausto Malcovati. Brecht a quindici anni

Otto in un tema d’italiano? Al Parini? A metà degli anni Cinquanta? C’era da fare capriole di gioia. A me è capitato. Il tema era «Uno spettacolo che vi ha particolarmente colpito»: avevo appena visto la prima edizione del Nost Milan di Strehler. E chi se le dimentica quelle scene nebbiose, grigie, squallide di Damiani, le cusin economich, il lungo tavolo sbieco, pieno di scodelle, le scritte alle pareti, i lampioni ondeggianti, le figurine degli avventori curve, infagottate, il ruvido Carloeu el Togasso di Carraro, la straziante Nina di Valentina Fortunato.

Passano due mesi e in cartellone compare L’opera da tre soldi di certo Bertolt Brecht. A quindici anni che ne potevo sapere di Brecht? Ma l’otto in italiano era lì, sotto gli occhi. Decido di andarci, comunque. È il 10 febbraio del 1956. Quattro ore, forse cinque di spettacolo. Un’eternità che dura un minuto. Esco sbalordito, sconvolto, esaltato. Uno shock.

Intanto le scene. La prima, l’antro di Peachum. Una cornice di stracci, stoffe, corde, funi, stanghe, bastoni. Sul fondo uno schermo, due ruote luminose che girano ogni tanto. Un sipario che si leva a metà altezza dal boccascena. Dall’alto pendono arti artificiali, scritte, cartelli, slogan, abiti sfilacciati, divise. Al centro un baraccone per il lancio di palle con manichini del Kaiser, principi, ufficiali. Un fantastico caos variopinto, un guazzabuglio di curiosissimi oggetti di misteriosa provenienza. La seconda, un farneticante garage dove si mescolano attrezzi meccanici e oggetti di un lusso assurdo, un lampadario a gocce, un grammofono a tromba, paraventi, divanetti, quadri, mazzi di fiori, un’automobile con all’interno un letto, il letto nuziale di Mackie Messer, una tavola imbandita con candelieri. Nell’ultima un grande cavallo di ghisa su un alto piedistallo, luogo della mancata esecuzione. E i costumi? Sghembi, sformati, scoloriti, fuori misura, o troppo larghi o striminziti, strampalati accessori, improbabili cappelli per gli uomini, assurde cuffie per le donne con piume spennacchiate, nastri, pizzi, per i mendicanti abiti sbrindellati, per le prostitute sottovesti, lustrini, trucchi sfatti, per i banditi bretelle, pagliette, vecchi frac (vanno al matrimonio del loro capo, perbacco!).

Ma quello che ancora oggi ricordo come fosse ieri è il cast. C’era il gotha del Piccolo Teatro con alcuni ospiti d’onore che comparivano per la prima volta. Intanto il prologo, cantato da Ottavio Fanfani. Un organetto e quella sua voce secca, aspra, metallica: «Mostra i denti il pescecane / e si vede che li ha». Poi Peachum. La prima volta è Mario Carotenuto, due anni dopo gli succede Buazzelli. Carotenuto è un Peachum allegro, impudente, sguaiato, spassoso, insolente. Buazzelli è cinico, laido, turpe, ripugnante, odioso. Il primo ha una voce sonora, ampia, il secondo acuta, irritante. Si muovono tutti e due pesantemente, con i loro corpi massicci, sdraiandosi scomposti sulla sedia del loro antro, davanti a una vecchia calcolatrice. La signora Peachum è Giusi Dandolo: una comicità stralunata, gesti dinoccolati, toni che dal basso profondo salgono ad acuti squillanti. Due le scoperte assolute: Milly e Checco Rissone. Milly veniva dall’operetta, dal cabaret anteguerra: il suo ritorno da quel 1956 in poi sarà leggendario. Sia nella Canzone di Jenny dei Pirati, sia nella Ballata del magnaccia resta insuperabile: due brani che sono poi entrati a buona ragione nel repertorio dei suoi recital successivi. Piccola, magra, scattante, con una voce morbida, scura, musicalissima, un fascino d’antan che nessuna soubrette può imitare. Milly fu la vera trionfatrice della serata. Non meno travolgente Rissone: in coppia con Carraro, nella Canzone dei cannoni avanzava verso il proscenio con aria minacciosa, baffi neri, a passo di marcia: «Soldati e bombe / cannoni e trombe / piovesse oppure no / ci si svagava un po’». Seguivano applausi irrefrenabili. E i finali, con l’intera compagnia, prostitute, banditi, mendicanti al proscenio, banda sgangherata, arruffata? Uno per tutti, quello del secondo atto, intonato da Jenny e da Mackie, Prima la trippa e poi vien la virtù!. Per un quindicenne era una grande novità anche la denuncia dell’eterna combutta tra mafie e potere, lo sfruttamento della miseria, la speculazione, la corruzione della giustizia. Ma, sopra tutto e tutti, c’era il grandioso trionfo della fantasia registica strehleriana.Fausto Malcovati, 10 febbraio 1956: L’opera da tre soldi, incontrare Brecht a quindici anni, “Hystrio”, settembre 2021

Rassegna stampa

- Il primo sorriso di Brecht nel giorno del suo compleanno

Bertolt Brecht ha celebrato il 58° compleanno rimanendo per gran parte della giornata chiuso nella sua stanza d’albergo a guardare dalla finestra la neve che cadeva su Milano. […]

Alle 21 lo sono venuti a prendere con la macchina. A questo appuntamento non ha saputo mancare. Il Piccolo Teatro della città di Milano ha messo in scena, stasera, per la prima volta, la sua Opera da tre soldi, scritta da Brecht ventotto anni fa e accolta a quel tempo a Berlino da grandissimo entusiamo.

[…] Ora Brecht è a Milano. Per la prima volta ha assistito a una sua opera in italiano.

In platea, quando è entrato, non l’ha riconosciuto quasi nessuno. Si muoveva nel corridoio con il fare di chi chiede scusa per il disturbo, chiuso in una giacca grigia, abbottonata alla russa, i capelli radi e corti, lo sguardo lucido, intenso, le labbra senza sorriso. Quando si annunciava prossima la fine di ciascun atto, Brecht sembrava impaurito dall’idea che le luci gli si accendessero tutte sul volto. Ed era svelto a scivolare, silenzioso e inosservato, entro la porticina che porta al palcoscenico. Brecht non ama le interviste, non vuole essere fotografato, stringe la mano con vigorosa secchezza, con un mezzo inchino, ma senza dir parola né atteggiare mai il volto al sorriso.

L’opera da tre soldi è stata accolta con cordialissimi applausi. […]

L’autore alla fine non voleva presentarsi alla ribalta tra gli interpreti e il regista per ricevere la sua parte di applausi. Vi è stato spinto a forza, è arrossito, ha fatto un piccolo inchino piuttosto goffo e ha sorriso debolmente. Il primo sorriso nella giornata del suo 58° compleanno.Gigi Ghirotti, “La Stampa”, 11 febbraio 1956

- Una alta lezione di teatro

Lo spettacolo, finito circa alle due di notte, è stato tutta una alta lezione di teatro. […] Giorgio Strehler sente particolarmente il teatro del primo grande dopoguerra tedesco, basterebbe citare la sua regia di Oplà, noi viviamo di Toller. Egli ha collocato l’azione dell’Opera da tre soldi quattro decenni addietro, alla vigilia suppergiù della prima guerra mondiale, in una Londra malinconica, crepuscolare, floreale e chiassosa. Tutti gli elementi dello spettacolo rientravano in un gusto preciso, in uno stile definito, dai cartelli, alle proiezioni, alle scene, bellissime, di Teo Otto. Londra o Berlino, straccioni o no, c’era la cifra d’un tempo, pensate a certe atmosfere tipo Angelo azzurro, tipo Varieté. E i costumi di Ezio Frigerio, così realistici e insieme favolosi. Quel finale del terzo atto, destituito d’ironia, allusivo, fin troppo scopertamente simbolico. […] Un gruppo d’attori eccellenti, fuso ed entusiasta, come in rare occasioni avviene. Nel lungo elenco degli interpreti, ecco Tino Carraro – quest’anno condannato a interpretare i “buffi” della malavita – dare a Macheath un sorridente cinismo, una beffarda disinvoltura; e, alle cantatine del personaggio, una voce intonata anche se scarsa. L’esordio in prosa – prosa con musica – di Mario Carotenuto è stato assai felice; è stato un Peachum amaramente beffardo, dall’astuzia molle, greve, flemmatica, riflessiva; applauditissimo. Giusi Dandolo ha caratterizzato con efficaci coloriture la sempre alticcia moglie del re dei mendicanti. Marina Bonfigli, che era Polly, ha recitato e cantato con piccante vivacità; e così Romana Righetti, che era Lucy. Particolarmente felice l’interpretazione, accoratamente velata da un’ombra di malinconia, che Milly ha dato di Jenny delle Spelonche, la prostituta delatrice; Checco Rissone ha descritto con comico e accentuato […] gusto parodistico la macchietta del capo della polizia. […]

Al termine dello spettacolo, contate undici chiamate. È comparso al proscenio anche Bertolt Brecht, che ha pure voluto rivolgere, dalla ribalta, il suo plauso al regista e agli interpreti.Roberto De Monticelli, “La Patria”, 11 febbraio 1956

- Da molto tempo non si vedeva qualcosa del genere

Giorgio Strehler, con la regia dell’Opera da tre soldi, è arrivato, a nostro parere, alla sua piena maturità di uomo di teatro e alla più bella regia. […]

Ha voluto un andamento lento dell’opera: essa non doveva avere nessuna fretta di concludersi; la sua esplosiva sostanza doveva essere centellinata, espressa con calma, concetto per concetto. Un ritmo più agitato e convulso, d’altra parte, avrebbe inserito la rappresentazione in un carattere di espressionismo al quale è – per la sua formazione tecnica – indubbiamente vicina, ma che è estraneo, culturalmente, a Brecht.

[…] Interessantissima la recitazione, armonizzata nel ritmo cauto, nella dizione parallela che piace a Brecht, il cui teatro non può ammettere nessun virtuosismo. Una recitazione, inoltre, armonizzata fra elementi di diversa origine artistica […].

Particolare ammirazione si attirava Mario Carotenuto nella parte di Peachum, l’organizzatore scientifico dei mendicanti, spacciatore di gambe e braccia finte, teorico sapiente dell’arte di sollecitare la pietà. Carotenuto ha svolto la sua parte di lurido delatore e sfruttatore con una dignità scrupolosa da onesto padre di famiglia, da onorabile professionista; e gli effetti della sua arguta recitazione hanno raggiunta la platea in maniera continua e vibrante. Tino Carraro nella parte di Macheath, il bandito: si muove con guanti bianchi nella sua logica di scassinatore e assassino, si gira nel suo mondo di intrighi con una disinvoltura da gran signore.

Moltissimo ci è piaciuta Marina Bonfigli nella parte di Polly: la aggraziata freddezza della sua volgarità raggiungeva risultati di umorismo piacevolissimo; recitava le sue canzoni con un sapore eccezionale. E Giusi Dandolo nella parte dell’avvizzita signora Peachum: straccio sporco imbevuto di cognac, abituata alla disonestà con una grazia ridanciana di brava donna. Checco Rissone era divertentissimo nella parte dello sceriffo Brown; e Ottavio Fanfani recitava in modo suggestivamente staccato e astratto la parte del Cantastorie. Enzo Tarascio coloriva la parte di uno zotico compagno di Macheath; Andrea Matteuzzi muoveva con vivacità di gusto la parte di un altro compagno. Nicoletta Ramorino, Narcisa Bonati, Gloria Giuffrida, Maria Zanoli animavano un grazioso nugolo di prostitute la cui ispiratrice ideale era Jenny delle Spelonche, interpretata con grande fascino da Milly. La egregia attrice cantava in modo particolarmente suggestivo alcune ballate.

[…] Pittoresche le scene di Teo Otto; mirabile l’allestimento scenico di Luciano Damiani e adatto a una sorprendente rapidità dei cambiamenti; costumi genialmente abbozzati da Ezio Frigerio.

[…] Erano l’una e quarantacinque quando lo spettacolo terminava e Bertolt Brecht ringraziava il pubblico che lo applaudiva con passione insieme a Strehler e a tutti gli attori. E quel pubblico, a quell’ora, è rimasto in sala ancora, costringendo gli artefici dello spettacolo a rispondere per ben venticinque volte alle sue chiamate. Era molto tempo che non si vedeva qualcosa del genere.Icilio Ripamonti, “Avanti!”, 11 febbraio 1956

- Uno spettacolo sempre rigorosamente fedele

La prima virtù delle rappresentazioni dell’Opera al Piccolo Teatro è la loro ridondanza, la loro pienezza teatrale, come raramente si può vedere in generale. Qui non vi è schematismo, e non vi è niente della secchezza espressionista come falsamente l’aveva intesa lo Schauspielhaus di Bochum. Il Piccolo non ha lesinato in materiale. Il suo palcoscenico basta appena a contenere tutto. Abbiamo una baracca da fiera con i suoi trucchi, gli arnesi del magazzino di Peachum, i suoi manichini, le sue protesi, la mobilia di molti appartamenti borghesi, una vettura antidiluviana, ed ecco che un interno diventa la camera nuziale di giovani sposi (è l’occasione per un grande effetto spettacolare: Strehler ha situato le nozze di Mackie e di Polly non nella sala di cui parla il testo ma in un garage, e ha sostituito l’alcova nuziale con la vettura stessa, che Mackie riceve, addobbata a boudoir, come regalo di nozze, il cui interno si illumina a comando), e, per finire, un gigantesco cavallo di bronzo: in breve, il contenuto di diversi magazzini di scenografia e trovarobato che, finita la rappresentazione, esce dal palcoscenico e trova posto nel cortile del Piccolo. Ma non è il caso di insistere: se lo faccio non è tanto per felicitarmi con il tour de force tecnico del Piccolo, quanto invece per sottolineare una delle caratteristiche dell’Opera: la sua prodigalità. Una prodigalità, del resto, tutta borghese. La stessa, per esempio, dell’Ulysses di Joyce.

[…] L’Opera è una macchina bellica con ingranaggi precisi, e soltanto con un’estrema precisione nell’uso e nella messa in opera di tali mezzi permette alla sua rappresentazione di ritrovare la sua efficacia e il suo senso.

Strehler è arrivato a questo anche cambiando il luogo e l’epoca dell’Opera. Non si agisce più nell’Inghilterra vittoriana, ma negli Stati Uniti alla vigilia della guerra del 1914; nell’ufficio del Capo di Polizia, il ritratto di Lincoln rimpiazza quello della Regina Vittoria, e si parla di un Presidente… Strehler ci ha detto personalmente i motivi che l’hanno guidato. In tal modo, l’Opera si avvicina a noi a una distanza sufficiente, e sfugge alla leggenda e alle brume del film di Pabst.

Ma è soprattutto nel gioco dei diversi stili e nella coesistenza di essi che Strehler ha ridato all’Opera la sua vita e la sua virulenza. Non so se nel corso delle prove egli abbia seguito alla lettera le indicazioni date da Brecht nelle Anmerkungen; ma lo spettacolo è sempre rigorosamente fedele. Da una parte è proprio lo «spettacolo di banditi per un pubblico borghese» di cui parla Brecht: e la scelta, come luogo dell’azione, dell’America dei primi film muti, rafforza ancora il suo carattere […]. D’altra parte, mantenuto a sufficiente distanza da noi, grazie ai procedimenti ideati da Brecht, lo spettacolo rivela ciò che esso è: uno spettacolo di banditi dal punto di vista borghese, il che vuol dire «uno spettacolo borghese» (perché i banditi sono, in effetti, dei borghesi).

Strehler lo sottolinea: tutto, nell’Opera, è falso. La miseria dei suoi poveri è una miseria falsa. Il romanticismo dei banditi è un romanticismo da parade. L’Opera è uno specchio deformante offerto allo spettatore perché, alla fine dei conti, nella pletora delle immagini deformate, si riconosca e si comprenda che, nei panni di Mackie, il bandito uomo d’affari, o di Peachum, l’uomo d’affari bandito, è lui, il borghese, che è posto e indicato sul palcoscenico.

Di qui il realismo ambiguo dello spettacolo di Strehler. Sulla scena tutti gli oggetti, tutti gli accessori sono veri, ma basta un tempo morto, e che la luce si spenga, che gli archi bianchi balenino sull’avanscena, che il retroscena riveli ruote luminose in movimento, perché tale naturalismo perda la sua realtà. Allora gli attori cantano, ed è il momento in cui cominciano a dirci la verità. Jenny non è mai maggiormente se stessa di quando canta la canzone di Jenny dei Pirati (che, inizialmente, era attribuita a Polly): retrocede, in rapporto alla Jenny dell’Opera, a questo Giuda di convenzione; ma ci dice la sua verità, una sua verità poetica che è più logica della realtà illusoria del teatro.

Da un argomento all’altro, dalla parola alla declamazione, dalla declamazione al canto, vi sono soluzioni di continuità, come le voleva Brecht. Meglio ancora: c’è la critica della parola attraverso la declamazione, della declamazione attraverso il canto. Ed ecco lo spettatore conquistato da un vuoto senza fine, da una negazione che non si apre se non sul vuoto e sulla distruzione.

La recitazione degli attori del Piccolo Teatro è ugualmente complessa. […]

Non si deve dimenticare il ruolo decisivo della musica di Weill: qui le canzoni, conosciute, e alcune troppo conosciute, per la rottura che esse instaurano sulla scena, riacquistano tutta la loro significazione: soprattutto i cori che chiudono gli atti. Ne ho avuto la rivelazione al Piccolo: questi finali concentrano in sé tutta l’aggressività dell’Opera. Diretti da Bruno Maderna con una violenza e un rigore esemplari, cantati a piena gola da tutta la troupe che avanza verso il pubblico, in una luce cruda, hanno valore di provocazione. Non sono soltanto uno smascheramento del doppio e triplo fondo della disperazione che risuonerà ancora in She Te quando essa chiarirà i motivi per cui deve divenire Shui Ta. Quella di Madre Coraggio che intona il Canto della Grande Capitolazione. Al Piccolo, senza dubbio, questi canti sono stati dichiarazioni di guerra.

Senza dubbio l’esattezza, la correttezza stessa della messinscena hanno permesso a Strehler di riuscire meglio di ogni altro – e meglio di quanto sperassi – nell’ultima scena dell’Opera: l’arrivo del messo a cavallo. Qui la sua ingegnosità ha fatto meraviglie. La forca di Mackie è diventata un cavallo di bronzo sull’orecchio del quale viene fissata la corda dell’impiccagione: il boia tira, la corda sale, Mackie soffoca… Pochi momenti, e poi si produce il “miracolo teatrale”: la corda ricade, un messaggero è sul cavallo e, dopo una scena d’insieme che imita musicalmente le migliori scene del melodramma italiano (la Scala è a due passi…) viene proclamata la grazia a Mackie: tutto rientra nell’ordine. Si sa l’importanza che Brecht annetteva a questa scena, ma, alla lettura, dubitavo che essa potesse stabilire il carattere borghese di quella “letteratura” la cui condizione sine qua non è l’inconsistenza: stabilirlo e denunciarlo. Al Piccolo, questo è avvenuto. Questo “intervento provvidenziale” teatrale più che mai (dove l’opera lirica, come il più artificiale dei generi teatrali, ha la sua parte) è il degno coronamento di un’epoca dove il teatro si dà da sé in spettacolo. Vi si porta all’assurdo ogni artificio. E salvando Mackie in questo modo, Brecht condanna a morte il teatro borghese.

Strehler l’ha compreso, e ce l’ha fatto comprendere. Un teatro è morto, viva il teatro! Un altro teatro. Questa Opera ci promette l’avvenire del teatro epico.Bernard Dort, “Théâtre Populaire”, gennaio-marzo 1959

- Ci vorrà molto coraggio per inscenare ancora L’opera da tre soldi

Un anno prima di Brecht, il cui Berliner Ensemble può oggi festeggiare il suo decennale, Giorgio Strehler fondò la sua compagnia milanese: il Piccolo Teatro della città di Milano. Il teatro di Brecht e quello di Strehler hanno qualcosa di più in comune, oltre alla loro età. Dopo un decennio, essi si trovano a far parte delle scene più significative del Continente. Entrambi i teatri vivono – se pure in forma del tutto diversa – dalla fede incondizionata dei collaboratori a un’idea: entrambi furono formati dalla spietata passione di un grande uomo di teatro.

Sei mesi prima della morte di Brecht, nel febbraio 1956, Brecht e Strehler si sono incontrati alle prove dell’Opera da tre soldi, versione italiana, a Milano.

Brecht disse più tardi, parlando della messa in scena, che questa era la migliore che mai egli avesse veduto della sua opera.

[…] Pur senza mettersi in evidenza, Strehler è riuscito a estrarre dall’Opera da tre soldi più arte di quella che vi sia celata dentro. La sua messa in scena è così coscienziosamente rivoluzionaria che trascende la presentazione del lavoro in sé e l’esemplifica con tutto il torrente di luce e l’intatta potenza del teatro moderno.

La rappresentazione marca una data nella storia del teatro; le tre-quattro alzate di sipario che il pubblico […] accompagna con battute di mani, lo confermano.