Evento centrale della stagione 1995-96 è il Festival Brecht. A un nuovo recital di Milva (Non sempre splende la luna) con la regia di Strehler, segue uno spettacolo in cui all’Eccezione e la regola, diretto sempre da Strehler, si affiancano Quanto costa il ferro? e alcune scene tratte da Terrore e miseria del Terzo Reich, con la regia di Carlo Battistoni. A Palermo, in quella via D’Amelio luogo di uno dei più drammatici attentati terroristici della storia italiana, debutta invece in forma di recital Madre coraggio di Sarajevo, denuncia di ogni forma di violenza in difesa dei valori umani più profondi: la regia è di Battistoni, ma a partire da un progetto drammaturgico di Strehler.

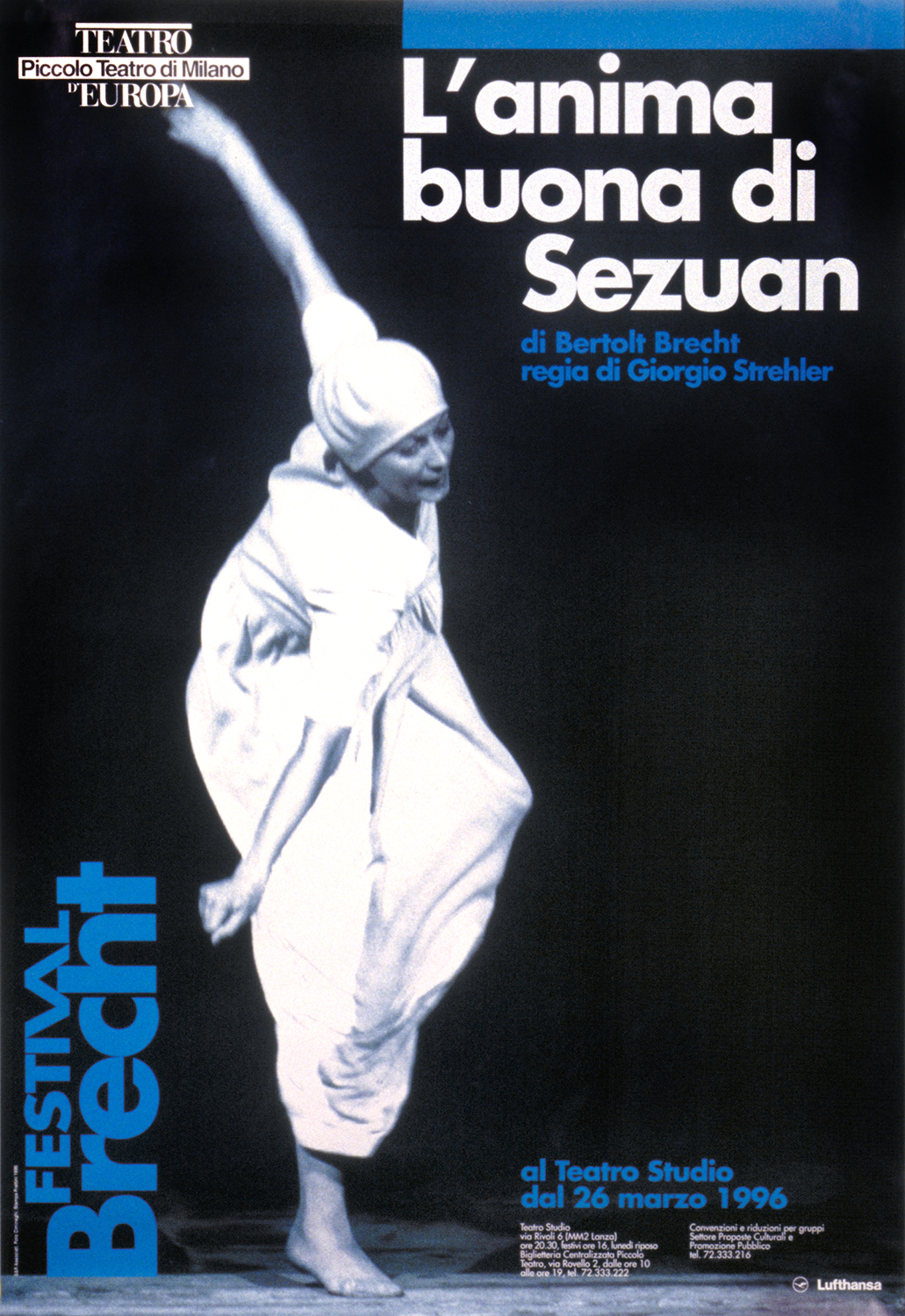

Per la prima volta nello spazio del Teatro Studio, va in scena L’anima buona di Sezuan in una riedizione caratterizzata dalla natura stessa del luogo in cui viene rappresentata: la vicinanza tra attori e spettatori amplifica la potenza della parabola brechtiana sulla difficoltà di essere buoni in un mondo egoista.

In un paesaggio quasi postatomico, il girevole, che trascina con sé resti di aeroplani, case, valigie, il carretto dell’acquaiolo Wang e gli attori sono a diretto contatto con il pubblico. Anche la metamorfosi di Shui Ta in Shen Te avviene proprio vicino agli spettatori, come se i due estremi incarnati da Andrea Jonasson, il buono e il cattivo, ci appartenessero, facessero parte della nostra umanità.

L’anima buona di Sezuan

1996

Personaggi e interpreti

Wang Renato De Carmine

Primo dio Mario Maranzana

Secondo dio Enzo Tarascio

Terzo dio Gianfranco Mauri

Shen Te / Shui Ta Andrea Jonasson

La vedova Shin Anna Saia

L’ex padrona di casa Narcisa Bonati

L’ex padrone di casa Mimmo Craig

Il nipote Sergio Leone

Il cognato zoppo Mario Santella

La cognata incinta Pia Lanciotti

Il ragazzo Daniel Bicchierai

Il nonno Carlo Montini

La nipote Stefania Graziosi

Lin To Sante Calogero

Mi Tzü Edda Valente

Il poliziotto Paolo Calabresi

Yang Sun Mattia Sbragia

La signora Yang Rosalina Neri

Shu Fu Ettore Conti

Il mercante di stoffe Riccardo Mantani Renzi

Sua moglie Claudia Lawrence

Il disoccupato Maxmilian Mazzotta

Un bambino Antonio Ruggero

Scene di Luciano Damiani

Costumi di Luisa Spinatelli

Musiche di Paul Dessau

Collaborazione musicale di Peter Fischer

Movimenti mimici di Marise Flach

Regista assistente Enrico D’Amato

Assistente alla regia Stefano de Luca

Assistente musicale Raoul Ceroni

Assistente ai costumi Carla Ricotti

Testo di Bertolt Brecht

Traduzione di Giorgio Strehler e Luigi Lunari

Regia di Giorgio Strehler

Milano, Teatro Studio, 26 marzo 1996

Strehler ne parla

- Una insostenibile contemporaneità

È un Brecht molto umano quello di Sezuan, lineare e severo: la tensione stilistica è assoluta. Non si limita all’enunciazione di fatti e a raccontare una parabola sulla bontà. L’anima buona di Sezuan è una delle opere di Brecht più risolte dal punto di vista estetico, poetico e perfino formale, e il pubblico, al Teatro Studio, a diretto contatto con gli attori, con i piedi quasi sul girevole che porta avanti e indietro il destino degli uomini, avrà modo di toccare con mano queste emozioni dello spettacolo.

Stiamo vivendo l’insostenibile contemporaneità di un mondo che mostra sempre di più la sua essenza crudele, un mondo, anzi, dove la faccia della durezza è diventata un valore per dare dignità ai nostri egoismi: per questo, in questa edizione, la protagonista si trova, alla fine, con le mani rivolte verso il pubblico a chiedere aiuto, a domandare se è possibile cambiare il mondo. Soli non si riesce a fare nulla, il destino è nelle mani degli uomini, non fuori dagli uomini, e non solo degli uomini buoni. L’uomo solo, diviso tra il bene e il male, sarà sempre destinato a vedere le sconcezze della vita come se esistessero solo nel piccolo schermo della televisione.

Hitler o i criminali di guerra che vanno in giro tronfi in Mercedes, dopo aver massacrato i civili in nome di una folle pulizia etnica, sono mostri? No, erano, sono uomini mostruosi. I mostri li costruiamo noi. In un mondo che va verso il gelo e la non-comunicazione o la comunicazione distorta, dove i sentimenti sono spariti per fare posto alle emozioni cosiddette forti ed effimere, virtuali, urlate e trasmesse a ritmo di spot pubblicitari, bambini che muoiono di fame e subiscono inenarrabili violenze, Sarajevo, la Cecenia, di nuovo e sempre la pulizia etnica, solo noi possiamo fermare la barbarie, la violenza e l’orrore che ci circondano in un mondo che sempre di più separa invece che unire.

Riproporre oggi l’opera di un autore scritta in un’epoca ormai lontanissima per noi, il 1939, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, significa riproporre una grande tragedia contemporanea che ci sta addosso, che riguarda tutti. Anche questa volta, riprendendo uno spettacolo che avevo già allestito nel 1958 e poi nel 1981, mi sono trovato dinnanzi un testo sconvolgente, di una contemporaneità e una pertinenza rispetto alle cose che abbiamo davanti agli occhi, che mi sembra scritto non oggi, ma addirittura domani o dopodomani. L’attualità di Brecht sta nella ricchezza dei suoi contenuti e nella sua grandezza poetica.

In questo testo si discute di cose eterne, della lotta fra il bene e il male: la nostra condanna è di dover essere cattivi per poter fare il bene. La parabola ammonitrice è questa. Brecht si è posto alcune domande fondamentali sul bene e sul male, sull’essere buono e sull’essere cattivo in generale, ma soprattutto su tutti noi che viviamo con queste due anime dentro, quella buona e quella cattiva, quella bianca e quella nera. Sa bene che non basta più essere buoni, che bisogna lottare contro l’ingiustizia, bisogna travestirci anche noi con la maschera della cattiveria per scacciare la cattiveria dal mondo.

Brecht ha lasciato il finale aperto. Per questo è stato criticato, perché non diceva chi era buono e chi era cattivo, non esibiva la bandiera rossa o quella azzurra, suggeriva semplicemente che una soluzione l’uomo doveva trovarla. Questa è la vera lezione brechtiana e mi sento di dire che il lavoro con e su Brecht è appena cominciato; la grande lezione brechtiana è ancora tutta da apprendere.

Un teatro di interrogativi di fronte all’esistenza dell’uomo, un teatro che riguarda il vivere civile, ma detto con parole e con gli enigmi della poesia perché è impossibile pensare a un teatro che prescinda dall’umanità. Credo che una delle grandi forze del teatro sia la sua capacità di attraversare il tempo e i muri, di irradiarsi al di fuori. L’audience di una trasmissione televisiva può essere di milioni di persone, ma quanti “vivranno” quello che vedono? E quanti milioni hanno visto l’Amleto di Shakespeare da quando è stato scritto? Ma queste opere e le parole che hanno ascoltato, le emozioni che hanno provato si sono cucite sulla loro pelle, sono entrate nel loro modo profondo di pensare, nella cultura, li hanno, poco o tanto non importa, trasformati. Io credo a questo potere, all’intensità della rappresentazione, come una specie di messaggio sulla non-violenza che conquista gli uomini: il teatro in cui credo non aggredisce, cerca piuttosto di indurre al cambiamento. Faccio teatro perché la gente lo ami, lo capisca, lo discuta, perché qualcosa di quello che abbiamo detto in palcoscenico resti nel cuore di altri uomini come noi, che sono gli spettatori. Ecco perché questa parabola drammatica ritrova, se mai l’avesse persa, un’attualità e una necessità tragica, una forza ancora più sconvolgente sotto la luce implacabile del teatro, nostro specchio e nostra vita.Dal programma di sala de L’anima buona di Sezuan, stagione 1995-96

- Sezuan è difficile perché il teatro vero è difficile

Miei Cari!

Le vostre letterine collettive sono tenerissime e mi hanno fatto molto bene. Fortunatamente sto, in genere, troppo male per soffrire di più a esservi lontano. Fino a ieri la febbre era così alta che una notte Andrea (fatevelo raccontare!) mi ha visto inginocchiato in mezzo alla stanza mentre “cacciavo i demoni” che mi stavano mangiando dentro e soprattutto le gambe e i piedi. Recitavo in latino le formule dell’esorcismo e dicevo, non al Signore in persona perché ero troppo verme, ma a Cristo (che è più buono) di farli smettere. Una cosa allucinante e che prelude alla mia definitiva conversione. Maranzana mi capisce.

Sto curandomi meglio che posso. Nelle mie farneticazioni penso di venire almeno il 23-24-25 a fare qualcosa. Cosa e come non so. Ma sono farneticazioni. O forse no. Non so, vi ripeto.

Io sento che questo spettacolo (ma che cos’è poi uno spettacolo?) ha bisogno, aveva bisogno di molto ancora, sento che eravate immaturi, che eravate squilibrati, che non c’era “una compagnia” con idee chiare, certezze, che non c’era anche uno “spirito” comune, non dico di buona volontà o professionismo, ma di attitudine interiore. Qualcosa non vi aveva unito nella diversità. I “vecchi” che lo avevano già fatto oscillavano tra vecchio e nuovo. Conoscevano tutto e questo impediva loro di conoscere una nuova realtà non ancora chiarita, forse nemmeno da me. I vecchi nuovi avevano esperienze diverse, moduli diversi, non parliamo per carità di epico e non epico di cui vi dirò qualcosa. Si affaticavano (e neanche molto devo dire. Non sono stato felice del “lavoro” singolo, persino del sapere la parte).

I giovani, alcuni di loro o tutti, che avevano forse la maggior sicurezza e la maggiore disciplina interiore, nonché il maggiore spirito collettivo. Per forza: sono creature mie. Possono essere più o meno bravi, ma hanno un “solo” metodo di pensare e fare teatro. E sono sempre presenti, in continuità. Qui non sto facendo l’elenco dei buoni e cattivi. Faccio una diagnosi collettiva di un collettivo molto scomposto che non si è saputo unire e unificare. Il perché non lo so. Certo ci deve essere anche una mia colpa. Vi dico la prima: pensavo allo stesso spettacolo e sapevo che non poteva esserlo. Ho tentato di “rifarlo” per enorme stanchezza, anche interiore, e sono arrivato tardi a capire che bisognava fare tutta un’altra cosa, che alla fine sarebbe diventata la stessa, in modo diverso. Troppi anni sono passati, troppi visi e storie diverse. E il luogo: un altro che solo io “conosco” e so adoperare. Ideale per Brecht, in genere. Ma questo spettacolo era nato altrove e in un altro modo. Speravo di dover spendere meno, speravo di avere gente più pronta, entusiasta, giovane, curiosa. Non era vero. Molti di voi sono stanchi, come me. Un poco usati, anche se ancora meravigliose macchine di teatro umano. Spero che tutti voi mi capiate. Altri non sapevano neanche di che cosa si tratta. Insomma non siamo partiti bene, io non sono partito giusto, io vecchio e stanco ma… da un’altra parte sono d’una freschezza e giovinezza inimmaginabile! Solo occorrevano altri tempi. Occorreva più pazienza con me stesso, aiuto, disponibilità artistica, non tentativo rapido di scuola e altro. Pochi giorni di prove. Una gran parte spesi a inventare un nuovo ambiente, con un altro vecchio pazzo, geniale, che però pazzo resta, come me. Non siamo riusciti a far concordare il vecchio e il nuovo, l’esperienza e la ricerca e la sorpresa, non c’è stato equilibrio fra quello di ieri e quello di oggi. A poco a poco, con uno sforzo per me inimmaginabile (né voi né nessuno sa quanto intellettualmente è costato!) siamo riusciti “quasi” a capire, a decondizionarci? Parlo di me e di Luciano Damiani (e l’aereo e il bus, e questo e quello). Pensate che Luciano era arrivato a ipotizzare che era meglio non fare il girevole! A poco a poco, dico, siamo rimasti lì per partorire il nuovo dal vecchio, in equilibrio.

E in mezzo voi, i protagonisti di una storia magnifica, di una favola lancinante, terribile e dolce, durezza e tenerezza, un po’ frastornati o molto frastornati, senza una limpida volontà di scoprire. Non vecchi? Pensate al “dramma” personale di Andrea. Attrice da una parte matematica («io fatto questo», questo sa e questo fa, da leggere con piccolo accento tedesco) e dall’altro capace di invenzioni e coraggio che crede fermamente di non avere.

Insomma, è stato ed è difficile tutto.

Questi ultimi giorni erano per me vitali. Vi giuro che avrei saputo legarvi, precisarvi, sciogliervi, vi giuro che vi avrei fatto diventare una “vera compagnia” più o meno omogenea. Vi giuro che tutte le incertezze si sarebbero sciolte e, se non tutte, le principali. E invece vi scrivo per vizio, quasi.Vi dico poche cose che però dovreste tenere a mente e rifletterci.

1) È una parabola. Cioè una storia, una favola. Raccontate una favola, ma non a bambini un poco scemi (sarebbe più facile), ma a bambini grandi che vivono in una società mostruosa, magari senza saperlo bene. Che sono Shen Te-Shui Ta tutti giorni, senza un piano e senza i denti d’oro. Che lo sanno e non lo sanno o non lo vogliono sapere. Che vorrebbero avere anche una soluzione, un aiuto. Brecht non glielo dà. Duramente, severamente gli racconta la favola. E poi e poi… non gli racconta cosa fa il principe, come si fa a svegliare la bella addormentata, come si fa a non essere costretti a chiamare il cugino neanche una volta al mese. Nel teatro reale di B. B. non c’è l’«Aiuto» che faccio dire io. C’è un epilogo letto da un attore e finisce dicendo: bisogna a tutti i costi trovare una soluzione, ed è finito. L’aiuto è come dire: aiutiamoci tutti. Siamo poveri, mezzi Shen Te e mezzi Shui Tu, quasi tutti, diamoci una mano.

Tutto dunque deve essere raccontato per questo. Per portare la gente, con dolcezza e forza, a riconoscere che le cose più o meno stanno così e che non si sa più cosa fare. Che quella soluzione non funziona o funziona a un prezzo troppo caro. Che devono trovarne un’altra. Naturalmente bisogna raccontare con un leggero distacco, quasi un sorriso nascosto, con levità ma con molta precisione. E dare importanza alle cose che si dicono e si fanno. Ma importanza non con effetti da opera lirica, ma con grazia un poco ironica. Chissà se Maxmilian sa bene che il suo “solo” potrebbe anche non farsi quassù, che si potrebbe allungare ancora di più. Se non si facesse, entra, chiede una sigaretta, lei gliela regala e lui la prende e la fuma felice. Tutto è chiaro: Shen Te è buona, lui è povero, preferisce una sigaretta al pane perché costa meno e tutto finisce lì. Ma noi l’abbiamo fatto come una dilatazione simbolica (gestus) dei tempi. Sigarette come droga, droga come disperazione e pane, illusione di felicità e tutto quasi comico o tragico nella sua esaltazione. Quello che fa è difficilissimo e facilissimo, al tempo stesso. Un poco di più, diventa una incomprensibile storia, un poco meno non si capisce perché. È il tempo, il gesto della mano, l’occhio, il piccolo giro ebbro e tante altre cose che la fanno diventare qualcosa. Oppure no.

Ma quello che dico vale per tutti: tempo, precisione e, nello stesso momento, quasi imprecisione, tutto pensato e realizzato e tutto inventato al momento. Oh sì! Il vero teatro (chiamiamolo epico, per fare contento B.B., ma invece è solo teatro) è difficile. La misura è difficile, il distacco con il massimo della tensione interiore, la fantasia con il massimo della precisione sono difficili. Dare il massimo senso senza farlo pesare pur facendolo pesare come un macigno, questo è difficile. E in questo teatro è più possibile che mai. Perché si “parla” col pubblico.

2) Le favole si raccontano ai bambini-pubblico guardandoli spesso in faccia, facendo aspettare il colpo di scena, facendo capire loro che si racconta proprio per loro e non per “fare teatro” dei grandi. Sì, teatro con sentimenti complessi, resi chiari e semplici come la verità. L’assurdo come il più logico. Pensate alla rottura volontaria della mano di Renato. Farlo come se fosse naturale e logico, l’unica soluzione è fare capire: a) che è finto; b) che pare logico ma non lo è. È l’assurdo totale per “disperazione sociale”. Deduzione, io faccio capire ai bambini che ascoltano e ai quali racconto la storia che in certe condizioni si può finire a fare azioni mostruosamente illogiche e anche autolesionistiche e anche altro, come se fosse tutto giusto.

Sospetto: e se anche gran parte di ciò che succede di pazzesco nel mondo, dai suicidi, ai padri che uccidono i figli, ai figli che sparano ai padri e via dicendo, fossero “azioni pazzesche” fatte con la logica della necessità della disperazione? Ecco che allora una “cosa piccola da ridere”, un giochetto di scena comico fa forse scoprire una parte della tragedia della vita umana “oggi” e ieri e… speriamo di no, domani. Questa è una lezione, “un’epica”.3) Pensate sempre che per divertire gli altri bisogna divertire in qualche modo se stessi.

4) Pensate che “veramente” un attore esiste solo se è sempre presente e, se è sempre presente, lo è al di là delle battute. Non è la consolazione per le piccole parti.

5) Pensate sempre che siete un “insieme”, che dipendete sempre l’uno dall’altro. Anche quando non parlate e siete fuori scena.

6) Siate lievi, però netti, sicuri di quello che volete dire.

7) Siate fantasiosi, certo, col pericolo sempre di essere fantasiosi male. Ma un attore, che non “inventa” qualcosa di diverso e nuovo ogni sera, che cos’è? Come un attore che inventa soltanto una cosa diversa e nuova, ogni sera, cos’è?

Insomma, miei cari, Sezuan è difficile perché richiede una tecnica “non epica”, ma una tecnica di attori veri, che sono veri e falsi, che sanno tutto e fanno finta di non sapere, che dicono cose gravi con leggerezza o cose lievi con gravità, o il contrario: cose gravi come gravi e cose lievi come lievi. Ma non sempre, non per sempre; la tecnica vera degli attori è sorprendere e farsi riconoscere. Quando sono riconosciuti, cambiarsi di colpo e diventare estranei; Sezuan è difficile perché si deve recitare con precisione estrema e coralità. Sezuan è difficile perché il teatro vero è difficile. È il teatro finto che è facile. E, vi prego, meditate su questo: se è difficile perché deve essere fatto con allegria, con grazia, con rapidità ma non buttato via, non perché fa ridere non perché commuove o altro. Tutto potete fare, ma non essere pesanti, incerti, senza senso. Tutto potete fare, ma non essere dei ridicoli da farsa, dei niente. Ricordatevi sempre che i migliori maestri insegnano facendo divertire. Tutto questo comporta che dovete diventare una unità. Che dovete fare, dire cose tremende spesso come se non lo fossero. Che, ad esempio, le terribili battute di Shui Ta-Shen Te, lo strozzamento, il muro e tutto il resto devono essere, quelli sì, veramente terribili, ma non perché grido e mi si gonfiano le vene del collo, ma perché grido, certo, e non possono non gonfiarsi anche le vene. Che questo è niente di fronte a quando mi si gonfia il cuore al pensiero.

Che dovete immaginarvi di fare uno spettacolo semplice e anche uno comico, e anche molto tragico, con un ritmo non militare ma di ballo, cosciente della sua bellezza, grazia e forza. Oh quante cose potrei, dovrei dirvi e avrei dovuto dirvi e non l’ho fatto. Ma forse questo è il momento dell’autocoscienza. Che al tempo stesso è estrema severità ed estremo abbandono.il vostro Giorgio

Lettera dattiloscritta alla compagnia dell’Anima buona di Sezuan, aprile 1996 – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- Un gioco crudele

Sarà più violento, più duro di quello del 1981. Nella nostra società costa troppo caro l’amore e costa troppo caro anche quell’atto di conoscenza che è fare il teatro. Al Teatro Studio, Shen Te ci sarà vicina. Noi potremmo quasi toccare la sua disperazione. Allora mi sono trovato a dovere fare a meno di quasi tutto. E ho reso questo spettacolo più coinvolgente, più semplice, più diretto. Ho detto agli attori: «Pensate che sia un gioco crudele. Dovremo essere meno teatrali, più assoluti, dolci quando serve, aggressivi quando sarà necessario. Non dimenticate che state sotto il naso del pubblico, che il girevole vi porta tutt’intorno come una società ebbra, come un pianeta impazzito che gira su se stesso».

Ecco, oggi credo che l’impatto con il pubblico di questa edizione dell’Anima buona sia più giusto, che sviluppi un’energia molto forte, che lasci il segno. Brecht non si è mai posto il problema di un luogo diverso per un nuovo teatro. Il Teatro Studio è questo luogo altro: qui, se possibile, il teatro di Brecht è ancora più vivo. E poi sto pensando al finale, a quel grido d’aiuto che Shen Te, una volta scoperta la sua doppia identità, lancia verso il pubblico. Non per sé, ma per il suo bambino. Come lo lancerà? A chi lo dirà? C’è speranza in questo grido anche in questo nostro mondo di oggi, dove tutto si confonde, dove i valori sembrano non contare più, dove tutto è degradato?Riportato da Maria Grazia Gregori, “l’Unità”, 25 marzo 1996

Video

«Siamo costretti a diventare anche noi sempre più crudeli». Di fronte all’incattivirsi della società, Giorgio Strehler reputa necessario riportare in scena L’anima buona di Sezuan.

Fotografie

Documenti

- Andrea Jonasson. Quando denaro e potere stravolgono il cuore degli uomini

Sono molto ansiosa di vedere come il pubblico reagirà al Teatro Studio quando noi gli butteremo addosso le parole di Brecht. Qui non c’è distanza, non ci saranno gli orizzonti, le magiche luci di allora. Qui tutto è ravvicinato. Allora, nel 1981, ero molto preoccupata per la lingua, ma ero più ottimista. Oggi sento molto la responsabilità di questo testo, la sua attualità: basta guardarsi in giro per rendersi conto che la situazione generale in questo nostro paese è peggiorata.

[…] Questo spettacolo è contro la difficile situazione in cui da noi sopravvivono la cultura, il teatro, che non sono onorati e protetti, ma anzi avversati. Atteggiamento tipico di una società del consenso che rifiuta qualsiasi analisi, qualsiasi discussione. Eppure i giovani vogliono sapere, fanno tante domande.Riportato da Maria Grazia Gregori, “l’Unità”, 26 marzo 1996

Ciò che fa riflettere è che sono il denaro e il potere a stravolgere il cuore dell’uomo. Shen Te diventa Shui Ta quando gli dèi la fanno diventare ricca, passando così dall’altra parte della barricata. E non riconosce più come fratello chi come lei pativa. Tanto che, per non venir travolta dalle richieste, deve inventarsi una nuova identità “cattiva”. Uno sdoppiamento semplice, perché questa è una storia semplice. Ma il senso profondo è che una società fondata sul divario ricchi-poveri, una società che costringe a rifiutare gli altri in nome della difesa del proprio capitale, è una società sbagliata.

Riportato da Giuseppina Manin, “ViviMilano”, 27 marzo 1996

- Renato De Carmine. I capelli bianchi dell’acquaiolo Wang

Quando ho ripresto questo ruolo [l’acquaiolo Wang, ndr] nella scorsa stagione, subito Strehler e io abbiamo avuto un dubbio: ormai avevo i capelli bianchi, dovevo tingerli o no? Allora ho pensato che sarebbe stato meglio entrare coi miei capelli naturali, così il pubblico si sarebbe reso subito conto di quanti anni erano passati, e lui è stato immediatamente d’accordo, perché tra Strehler e me c’è sempre stato un rapporto di grande reciprocità: lui mi spinge a fare e mi lascia fare, sia pure senza esagerare. Del resto a me basta che Strehler dica una parola e capisco subito cosa vuole da me. Perché è sempre stata la sua idea di teatro, nella quale mi sono sempre riconosciuto, ad accomunarci.

Renato De Carmine, La famosa “lentezza” di frate Fulgenzio, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

Rassegna Stampa

- Come restare buoni senza venire schiacciati?

C’è spinta morale, nella riproposta, ansia di non perdere di vista il problema fondamentale che agita la specie umana: come restare buoni senza essere eliminati, schiacciati, messi da parte? Come evitare la malvagità che affranca dal bisogno e apparentemente gratifica?

Il regista trae risposte eloquenti e insieme ludiche da un testo che potrebbe prestare il fianco alle più svariate aberrazioni, se non alla noia e alla pedanteria. Colloca il fantastico Oriente di Brecht (con l’aiuto di Luciano Damiani) nel Paese Che Non C’è descritto all’inizio: cemento e acqua appunto, una sorta di terra del dopo-bomba, su pedana circolare rotante, giusta anche per i personaggi e le situazioni di Beckett. E narra di Shen Te, premiata dagli Dei e sfruttata dai suoi simili, con la strana levità del mitteleuropeo nato in Italia, capace di respiri chiari, di nitori incredibili e commoventi all’ombra del Kabarett più mordace, affilato, sensuale.

Questa bivalenza, questa ambiguità di tinte e momenti rende geniale il succedersi delle scene, sviluppate come accrocchi di popolo che si sciolgono all’improvviso attorno alla protagonista. Shen Te (una Andrea Jonasson smagliante e dolorosa, cui l’acquisita padronanza dell’italiano dà grandi ali), lasciata sola con la propria rettitudine e i propri amori, può così rendere clamorosa la metamorfosi richiesta. Nei panni maschili di Shui Ta, cinico imprenditore del tabacco, evocato e fatto vivere per replicare alle bassezze del mondo, diventata secca marionetta – occhiali a specchio e sorriso di metallo – che cammina solo a scatti, col passo dell’oca: qualcosa di mostruosamente contemporaneo, un po’ Mick Jagger, molto Michael Jackson, a tratti Frankenstein e Nosferatu.

Le schiere dei miseri e dei ricchi si individuano in tipi che potrebbero appartenere a Grosz e Otto Dix, ma anche ai film di Chaplin, o a qualche cartoon di buona mano […].

Ogni personaggio viene raccolto da Strehler all’inizio e accompagnato sino alla fine del proprio percorso. Ed è questa completezza della singola prestazione, questa conchiusione di ciascuna voce che garantiscono al coro armonia totale e grandissima potenza espressiva. Non suoni retorico il richiamare, a sintesi di un evento che scende in fondo al cuore, una frase di Shen Te, che chiede aiuto, ma non cede: «Voglio soltanto quello che io amo».Rita Sala, “Il Messaggero”, 28 marzo 1996

- Uno spettacolo dalla forma distesa e avvolgente

Lo spazio del Teatro Studio, con gli spettatori raccolti intorno al girevole acquitrinoso che trasporta avanti e indietro il destino dei personaggi, imprime allo spettacolo una forma distesa e avvolgente: le scene di Luciano Damiani prestano un fondale di teli bianchi, o meglio dello stesso chiarore stanco e perlaceo che è la tinta dominante di questo mondo. Nell’atollo crepuscolare, sotto la luce fissa di un sole arancio stampato sullo sfondo, Strehler muove magistralmente il percorso mentale, poetico e plastico di una rappresentazione fusa in perfetta rispondenza con le idee, ma anche con le vibrazioni emotive del testo. Il numeroso cast di attori prevede alcuni ritorni dalla precedente edizione: prima fra tutti la protagonista Andrea Jonasson […]. Ancora più padrona della lingua, dopo quell’indimenticabile debutto di quindici anni fa, la Jonasson lavora sulla profondità roca e morbida dei toni, sugli abbandoni sempre frenati di una femminilità tenera (il commovente dialogo immaginario col suo bambino, nella seconda parte) e anche sui chiaroscuri violenti. Quando la sua figuretta in tunica chiara e calotta assume i passi pesanti, i movimenti vampireschi e sghembi dell’orrido cugino vestito di nero, col cappello calato sugli occhiali scuri e la dentiera di metallo luccicante da pescecane. È il mister Hyde del nostro io diviso, presente adesso dentro di noi e non più alieno.

Spazio e luce del clima di prevalente madreperla, abitati da una baracca e da un relitto d’aereo posato sul fondo palustre, sono dunque la periferia del nostro stesso spaesamento. […] Mentre la musica stridente e impositiva di Paul Dessau, eseguita dal vivo da un’orchestra sui palchi, è pronta ai song e ai colpi di piatti. E la sostanza del bellissimo spettacolo si divide così simmetricamente tra tensione rigorosa, sobria dei segni, e corposità delle notazioni umane; così il percorso dentro le idee non è mai punitivo (a volte con certo Brecht succede), ma capace invece di fiorire in una dovizia di invenzioni nella voce, nel gesto, nella maschera di ogni attore. Finché l’apologo si tinge di scuro, le luci si fanno basse e radenti, e l’aviatore Yang Sun […] diventa la personificazione dello sfruttamento. Quindi la parabola fermenta verso l’acme: quel grido interrogativo di aiuto da parte di Shen Te. Stavolta più diretto, più inequivocabile. Nel chiamarci in causa e nel chiederci risposta.Sergio Colomba, “il Resto del Carlino”, 28 marzo 1996

- Una chiamata a responsabilità per ognuno di noi

Il metodo di riaggiornamento cui costantemente Giorgio Strehler sottopone i suoi spettacoli più celebrati, alla ricerca di un messaggio, di una consonanza coi tempi, di un più diretto risalto messianico in linea con ciò che succede intorno, prima o poi doveva per forza interessare anche L’anima buona di Sezuan […].

Per forza doveva rimettervi mano, Strehler: perché questo testo, che pure qualche accento di leziosità qua e là la mostra nell’impianto, è comunque uno dei più poetici, più lirici e meno angolosi di Brecht, lontano insomma dai richiami militanti e politici. E la parabola di Shen Te, prostituta gentile e disponibile verso il mondo di derelitti e approfittatori che la circonda, la quale si trasforma nel cinico e brutale cugino Shui Ta per sopravvivere, ci pare perfettamente aderente a quella ricerca di una possibile “umanità” brechtiana che sembra appartenere, di questi tempi, al regista milanese.

[…] Il regista sembra stavolta chiamare a raccolta le risorse della coscienza individuale, unico baluardo rimasto contro un progressivo imbarbarimento civile e morale che ha ormai raggiunto livelli di non ritorno. Una chiamata a responsabilità per ognuno di noi che vibra forte nel grido finale e ripetuto di aiuto rivolto da Shen Te, luci accese, a tutta la platea; cui Strehler, peraltro, sa giungere attraverso un accurato percorso di chiaroscuri emotivi abbinati a plastiche, solide rispondenze teatrali.

Quel grido rivolto agli spettatori è uno dei segnali di più forte attualità del lavoro registico. Dimenticando quei flebili accenti alla nostra contemporaneità politica (il «mi consenta» cui accenna spesso il cugino Shui Ta nella versione del testo a cura di Strehler e Lunari, o la dicitura della fabbrica «Shui Ta Invest», segni ironicamente allusivi), ciò che interessa è che la separazione fra anima buona e cattiva della protagonista è ora un solco più profondo e più difficile da colmare. Come più difficile da ricomporre, sembra dire il regista, è la sindrome vampiresca che schiaccia la bontà delle nostre azioni.

Ma la prima grande differenza rispetto al lavoro di 15 anni fa, senza la quale non si può capire il seguito, sta sicuramente nell’aver scelto la pianta centrale del Teatro Studio come luogo deputato all’azione. La pedana girevole su cui scorrono gli avvenimenti, a volte con una frenesia che provoca vertigine, è a diretto contatto con il pubblico. Questa struttura è più che a vista, è quasi vissuta. Rispetto ad allora, poi, le pozzanghere sono diventate un vero acquitrino: la landa scabra e desolata del degrado urbano con pochi arredi, quattro assi sulle quali “salvarsi” dall’acqua, o un relitto d’aereo che sembra un reperto post industriale. Un sole o una luna malati, un siparietto brechtiano come fondale che va e viene (stavolta senza scritte), la piccola tabaccheria che si trasforma in una plasticata manifattura, un eloquente biancore perlaceo che fa assomigliare il tutto a un paesaggio beckettiano (non è un caso la citazione dei tre dèi giunti sulla terra per trovare un’anima buona, i quali in un frangente si affacciano dai classici bidoni).

Lo spettacolo ha subito diversi tagli. Da quattro ore è passato a poco più di tre. È sparita, ad esempio, la scena del matrimonio mancato di Shen Te con l’aviatore disoccupato e poco innamorato di lei; c’è maggior attenzione ai momenti lirici (su tutti il bellissimo dialogo immaginario di Shen Te con il proprio bambino). Certa ansia morale che già esisteva nella versione del 1981 si fa ora prepotente. Pur se restano anche i toni grotteschi di certe caratterizzazioni (il poliziotto, e forse anche quella triade divina scipita e svanita che strappa più di un sorriso).Enrico Marcotti, “Libertà”, 5 aprile 1996