Mi ritrovo non più tra le mani il vecchio copione mille volte usato, con mille segni a matita, misteriosi e teneri, di tanti suggeritori scomparsi del Nost Milan di venticinque anni fa, ma, davanti a me, nella luce che comincia a disegnare muri inventati forse più veri del vero, le scene concrete, cioè le scene del Nost Milan di oggi. E i suoi uomini e donne di oggi; i suoi interpreti di oggi, quelli che daranno con i loro corpi, i loro visi, le loro mani, i loro gesti e le loro voci, la dimensione umana ai personaggi della vicenda.

Dietro, ancora presenti per poco (o sempre?), le ombre di quelli che furono. Pochi sono rimasti e molti di quei pochi hanno “cambiato ruolo”, sono diventati altri, interpretavano i giovani, oggi interpretano i vecchi. Ma le parole sono ancora le stesse, continuano quasi crudelmente a essere le stesse, non tengono conto del tempo passato, per ricordarci che del teatro solo loro restano, solo loro alla fine contano, cioè contano solo i poeti, e che gli “interpreti”, magnifici e grandi che siano stati, svaniscono al primo canto del gallo come gli spiriti notturni degli incubi o dei sogni.

Mai come ritornando pazientemente e dolorosamente sui propri passi, l’interprete si rende conto di quale metafora della vita sia il teatro in ogni sua componente, in ogni suo gesto. Tino (Carraro) che fu un giovane e lancinante Togasso, un figlio della mala, pallido e violento, oggi è il Peppone, vecchio pagliaccio di piazza, vecchio padre sottoproletario, impotente e vinto, ma con un lampo di chiarezza quando grida alla figlia: «Va’ no con lor». Cioè non andare con “loro” (tutti loro, tutti gli altri, quelli che stanno sopra, quelli che ci prevaricano e ci dominano), per aggiungere solo dopo: «Va’ no con i sciori».

I “loro” sono “i sciori”, imprecisati e precisi, gente con cilindro e carrozza: un altro mondo. E l’attore, non so fino a che punto dimentico di chi lo precedette sul sentiero di quelle parole o fino a che punto cosciente di chi fu l’antagonista suo di allora. Togasso, ora diventato padre e vecchio, là in una scena che è rimasta quasi la stessa (mai proprio la stessa) ma con quei tavoli, quegli oggetti, pane e scodella e vino e cucchiaio di poveri, quest’attore comincia a figurarsi e ad apparirmi come un “altro”.

Questo esercizio spirituale, questa operazione complessissima del teatro che impegna l’uomo intero e il senso del destino umano in un semplice atto di palcoscenico mi vede oggi spettatore silenzioso, pieno di stupore e di tenerezza perché vedo lì svolgersi, semplicemente, il grande mistero dell’esistenza degli uomini. Perché sento ancora, una volta di più, la grandezza profonda del nostro mestiere: tanto più grande quanto vissuto con umiltà e semplicità, come fa Tino, adoperando parole piccole, di mestiere, per dire, per dire molto di più e per nascondere anche la sua angoscia. Chiede: «Ma che testa avrà questo qui?», e questo qui è il suo personaggio “nuovo”. Poi aggiunge: «Io proprio non lo vedo perché la mia testa è diversa (diversa da che? da chi?) e poi ho la faccia più da cattivo, io». E intanto si sta trasformando, dentro, intanto il personaggio comincia a compiere il lavoro che sempre compie su ogni vero attore, cioè lo modifica, anche fisicamente. E bastano un paio di calzoni tanto più grandi di lui, basta una giacca vasta (apparteneva allo Schweyk di Buazzelli), un colpo di pettine ai capelli, un po’ di crespo per nascondere una stempiatura, un paio di baffi che stanno crescendo, un po’ di bianco alle guance che si stanno scavando, ed ecco là, nella penombra, che appare per qualche attimo, ma intensissimo, il “nuovo” attore-personaggio. Lo stesso di prima e tutto diverso.

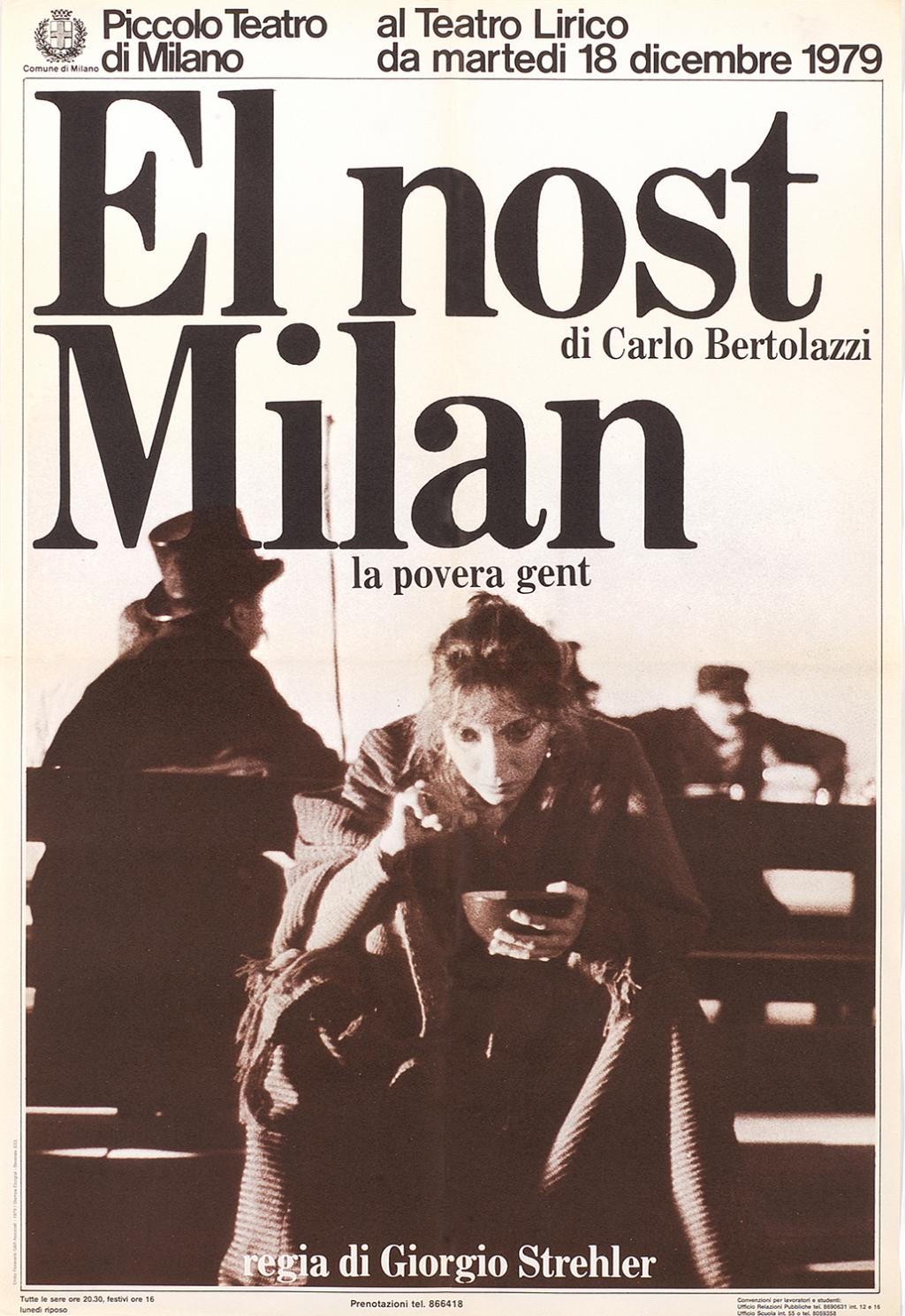

Allo scatto delle prime fotografie di prova scopro uno straordinario essere umano, poverissimo, smarrito, ma con una sua forza avvilita, che fissa la figlia o che l’abbraccia disperatamente. Mostro all’attore queste fotografie di un attimo di prova che sempre accompagnano il mio lavoro, che lo rubano per darci un poco di controllo sul già fatto e non solo con la memoria. L’attore le guarda con perplessità, con meraviglia e, penso, anche altro: dolore, rimpianto della vita che se ne è andata. L’attore si vede e sbianca. Il professionista è soddisfatto e commenta: «Non male. Allora vado avanti così». E basta. E va a uccidere nel 1979, sul palcoscenico del Teatro Lirico, l’infame Togasso, lui che, come Togasso, fu ucciso venticinque anni fa da un altro, dal povero Peppone di allora, tra i tavoli delle cucine economiche di carta e tela e legno di una Milano del 1893 reinventata sul palcoscenico del Piccolo Teatro di Milano del 1955.

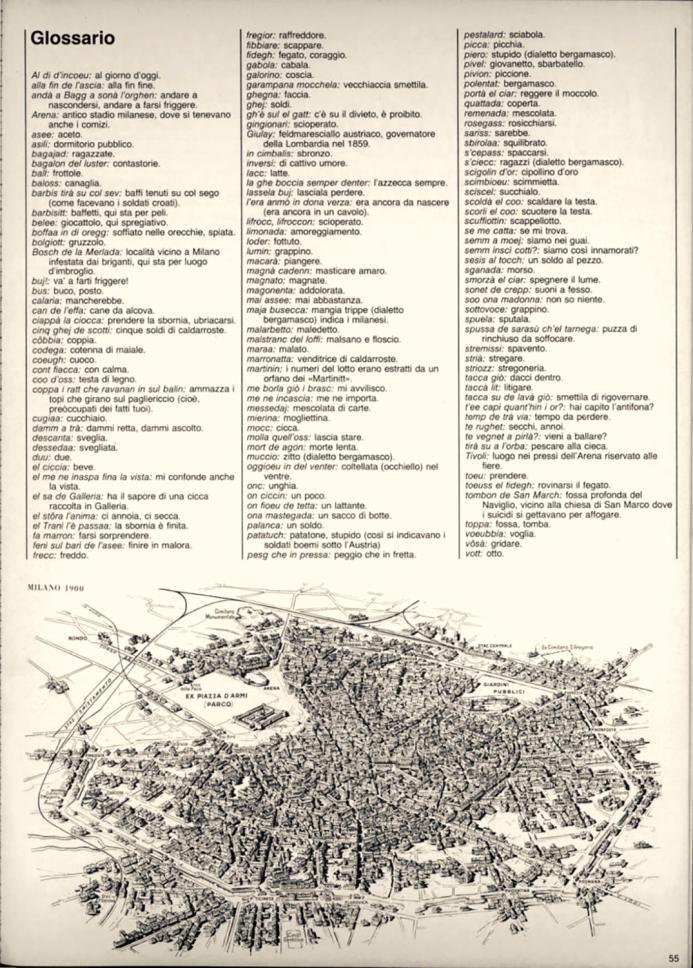

[…] Già allora, venticinque anni fa, mi colpiva la secchezza di Bertolazzi, che tanto facilmente può essere presa, basta che lo si voglia, basta che ci si fermi allo schema e al modulo esteriore, per “bozzettistica” e, qua e là, per “melodrammatica”. Ma mi colpiva, mi colpisce sempre di più, la “pertinenza”, con una parola provocatoria, di questo brulicare di vita sotterranea che si dispera in solitudine, in solitudine si diverte, in solitudine mangia e muore, ma che è anche capace di amore carnale o tenero (o le due cose insieme), questa umanità che ha rapporti complessi con i suoi compagni di classe o sottoclasse e rapporti semplicissimi e diversi con gli “altri”, appunto i “loro”.

Semplici e diretti, ma non semplicistici: gli “altri” sono soltanto gli avversari ancora irraggiungibili, gli dèi di un Olimpo borghese inattaccabile che detiene un Potere imperscrutabile o, all’opposto, perscrutabilissimo. Parlano del lotto, ad esempio, come “ultima speranza”, del sabato come una cosa da aspettare per poter vivere. Vedono aprirsi una tragedia se qualcuno butta lì (ed è un operaio a dirlo) che «il lotto stanno per sopprimerlo». Uno dice: «Sopprimerlo sarebbe come buttarlo in mezzo alla strada. Piuttosto occorre la riforma. La riforma della ruota. E prima di tutto cambiare il martinino» (il ragazzino del collegio degli orfani che, bendato, tira fuori dalla ruota i numeri ogni sabato). Incalza un’altra: «Ma certo, cosa vuol dire questo tirare fuori, così all’orba? Bisognerebbe che ognuno tirasse una volta per uno» (democraticamente, aggiungo io) «i suoi numeri. Così ci sarebbe giustizia». «Tanto più che» fa ancora l’operaio «io dico che gli assessori giocano sul sicuro, conoscono la cinquina, già da ieri sera».

E così via, scoppiano bombe di profondità, che ancora oggi, attraverso il dialetto di una città che lo sta perdendo e non so fino a che punto posso io aiutare con questo lavoro a far sentire alla gente che non bisogna lasciarselo scappare dalle mani (anche questa è una ragione per cui ripercorro con tanta fatica un percorso di cui ho perso le orme nella neve di un tempo), arrivano nella platea quasi vuota, non già un tempio, non un sacrario, ma un luogo di lavoro dove anche giovani stranieri fissano attenti il nostro quotidiano, nel riverbero dei fuochi della ribalta immaginaria.

Quanta lotta, quanta storia, per cambiare in fondo tanto poco! Questo è il primo sentimento che mi tiene, rielaborando la storia passata o che almeno dovrebbe essere totalmente superata, totalmente allontanata dal tessuto della nostra vita sociale. E invece non è. E proprio ieri c’è stato qualcosa di collettivo che mi ha riscaldato il cuore. A un certo punto del secondo atto un vecchio reduce del ‘48 delle Cinque Giornate rievoca, cantando, una canzone del tempo della sua avventura storica a gente che non l’ha vissuta in prima persona, alla “povera gent”, davanti al gotto di vino, venuta dopo. Dopo che «i tedeschi nel Quarantotto», e via un gesto di sfascio impreciso e biblico…

Gli “altri”, intorno, cantano con lui, a poco a poco, con imprecisione (dicevo: non sanno bene le parole né la melodia, ma qualcosa sanno, dai padri, dai nonni, quando alcuni, i più vecchi, erano ragazzini), poi, a poco a poco, si rassicurano e cantano più forte, come fosse un coro di rivolta e finiscono con una storia in cui si parla di “bombole e cannoni”, bombe e cannoni. Interviene l’ordine, in questo caso un povero servitore di cucine che li invita al silenzio: è proibito schiamazzare, giocare a carte ecc… sta scritto sul fondo della parete della cucina economica!

Gli attori trovano difficoltà (del resto, è la prima volta che lo fanno) a rendersi esattamente conto della situazione: il rapporto storico è lontano, il Quarantotto un mito, allora tento di colpo un esempio più vicino. E dico: immaginiamo di parlare di Resistenza. Immaginiamo che il Cecch è un vecchio resistente, un po’ ridicolo se vogliamo, nella sua mania di parlare di quei tempi, ma con la sua medaglietta “vera” e il suo esserci stato “sul serio”. E cantiamo, invece che il vecchio Guarda Giulay che vien la primavera, cantiamo Fischia il vento, soffia la bufera, cantiamo, insomma, la nostra Katiuscia partigiana. Ma anche qui, quanti dei presenti c’erano “in prima persona”, quanti l’avevano cantata allora? Pochissimi.

Il rapporto con il tempo storico è però ristabilito. E la fisarmonica attacca piano. Intono la vecchia Katiuscia con le nostre parole italiane, gli altri si accodano e, a poco a poco, sul palcoscenico cresce e si dispiega con violenza, ma anche con allegria, il canto della Resistenza non più imbalsamata ma memoria viva che serve per ricordare che il mondo può essere cambiato anche con una canzone, anche a teatro.

E le analogie sono continue. Ho la sensazione che questo Nost Milan risulterà più acre, molto più acre del previsto, o almeno di quello che prevedono gli esegeti del provocatorio in quanto solo grida, disperazione, nulla dell’uomo di fronte al Cosmo. Più provocatorio perché ancora, purtroppo, con tutti i trasferimenti del caso, pertinente nel tessuto sociale. Più provocatorio perché terribilmente umano in un mondo che corre verso il gelo di sterminate periferie che certamente nemmeno la luce di questo spettacolo di teatro potrà cancellare o nascondere o addolcire.

E qui l’immagine di Nina del Nost Milan e delle sue interpreti lontane, due Valentine, Fortunato e Cortese. Adesso c’è Mariangela Melato. Quale straordinario essere teatrale, si sta muovendo attenta, sul filo di un testo ancora quasi sconosciuto per lei! La Fortunato alta e sottile, dolorosa e, nonostante un suo popolare accento, con una sua sommessa nobiltà. Valentina Cortese, che ritrovava qui stupendamente le sue corde più vere, quelle del popolo da cui è nata e di cui sempre dovrebbe ricordarsi, una specie di selvaggia disperazione e di fragilità che raggiungeva alcuni momenti di autentico strazio. E adesso questa nuova Nina che prova con la sua voce scura e ricca, con la sua concentrazione immediata e profonda, e cerca senza modelli (non voglio che abbia modelli) la sua strada. Nella scena con Tino (Peppone) la “nuova” Nina trova lacerazioni che a me paiono, la prima volta, di un valore eccezionale. C’è una razza di commedianti in questa creatura, un calore, un lampo, che non ritrovavo più da moltissimi anni nel teatro italiano. L’aiuto, con cenni lievi, standole vicino, talvolta come ombra, talvolta abbandonandola, nella stanza semibuia con la luce che entra dai vetri, alla sua improvvisazione. Gli attori sono, alla fine, soli lassù, debbono essere lasciati soli, nel vuoto, per ritrovarsi.

E poi si rifà e si riprende, ma è un momento irripetibile questo: la prima volta che un’attrice fa muovere un suo personaggio dentro di sé e che gli dà voce e carne. Dopo, non sarà mai più così. Vedevo Mariangela in quinta, prima di entrare: tesissima, terrorizzata. Certo, noi viviamo nel terrore. Noi “commedianti veri” viviamo nel terrore di tradire il teatro e i suoi personaggi, viviamo nel terrore di sbagliare il teatro.

Lei era completamente teatro nella sua vigile paura. Si è calmata un po’ quando le ho detto che anch’io ho sempre paura e che era quello forse il segno stesso della vocazione teatrale. Ma non c’era niente da fare di più. Solo far diventare questo suo oscuro senso di angoscia una molla per lanciarsi ancora più in alto nel vuoto del teatro e dare ancora meglio tutto di sé.

Sì, alla fine, l’attore è solo sulla scena perché è l’uomo che alla fine è solo. E per questo penso a queste solitudini di acrobate dell’anima, delle interpreti di questa unica e molteplice Nina con gratitudine. Attraverso di loro ancora una volta di più ho amato meglio il teatro. Dunque, ho amato la vita.

Popolani e sciori nel Nost Milan, “La Stampa”, 4 novembre 1979