Una campana e le sirene: questi suoni, queste “voci” della città (Milano, 1893), che preme intorno agli stanzoni squallidi delle cucine popolari e degli asili notturni, non potrebbero meglio definire, alla conclusione del dramma, mentre il sipario lentamente si chiude sulla scena ormai vuota e straziante, la dialettica interna e l’equilibrio umano di una regia come quella con cui Giorgio Strehler ha restituito al palcoscenico, dopo mezzo secolo di deplorevole oblio, un testo vitalissimo, pungente, acre, commosso e risentito quale ci appare oggi El nost Milan di Carlo Bertolazzi.

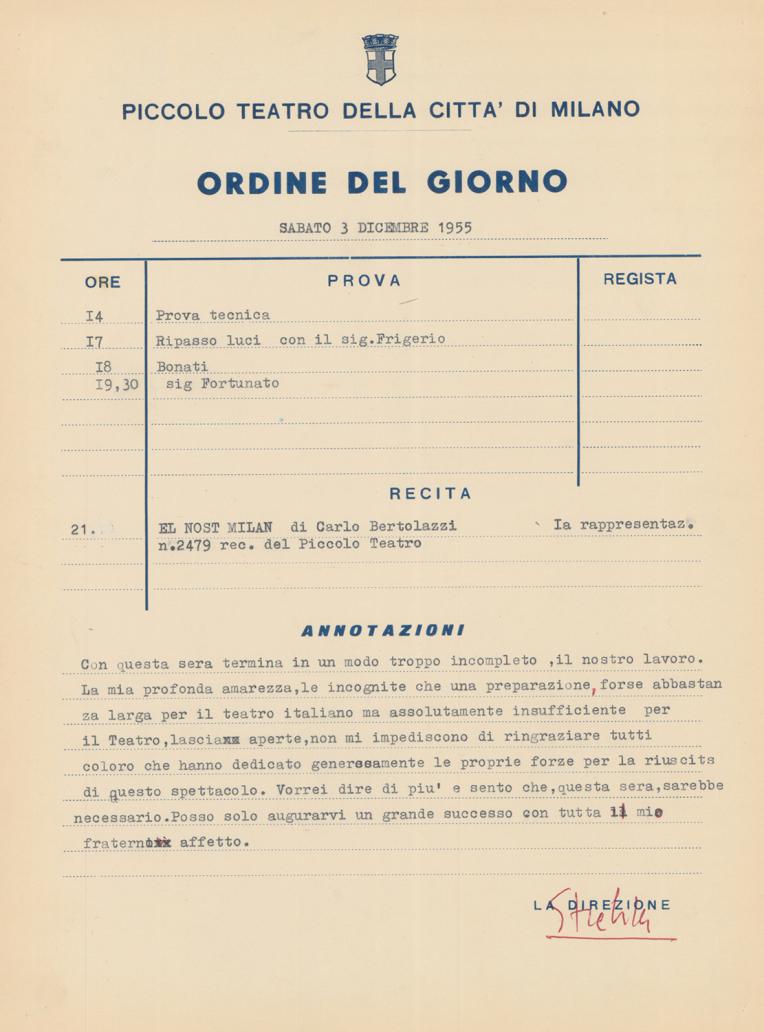

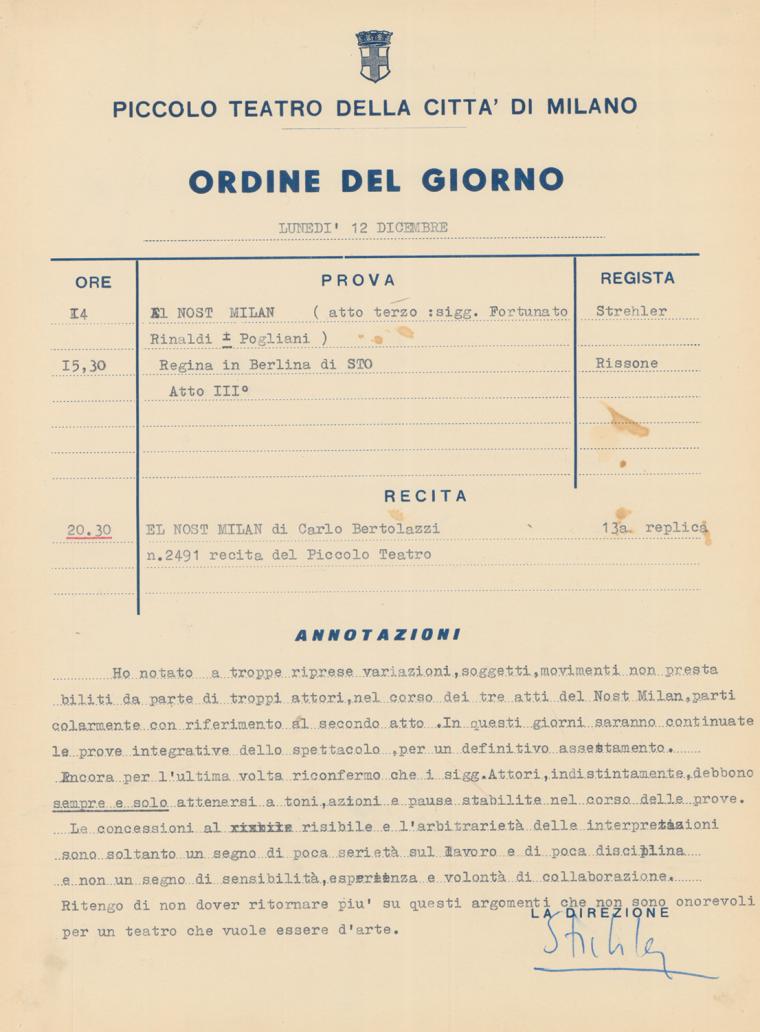

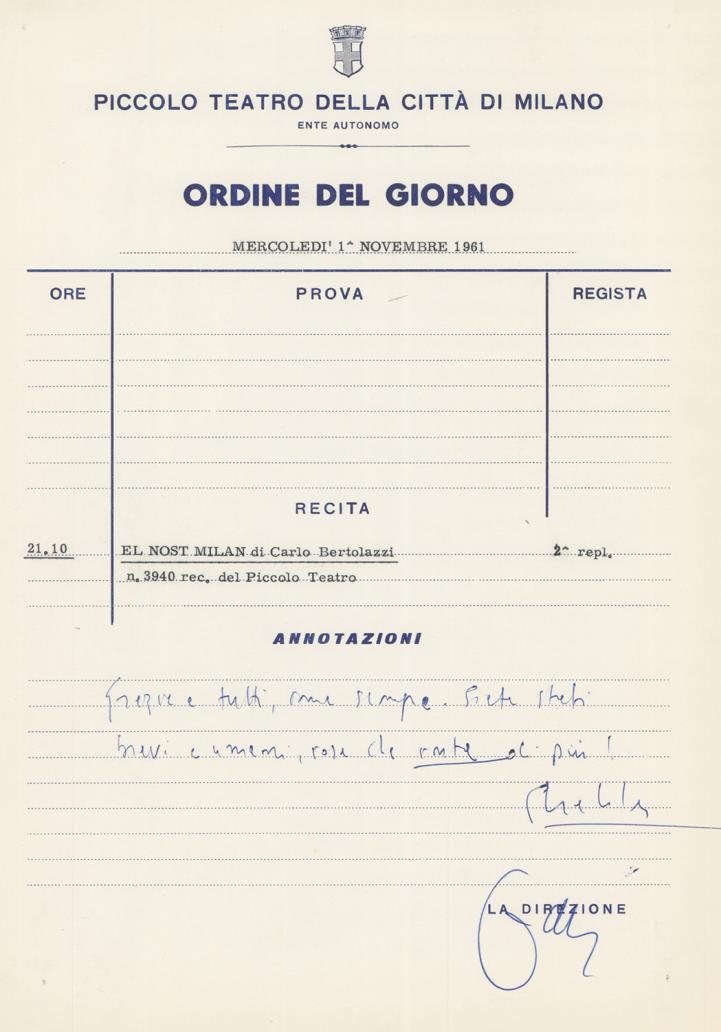

Una campana e le sirene: non sono i soli suoni, le sole “voci”, che ricorrono in uno spettacolo dove i rumori, le musiche (musiche bellissime, ci pare, e certamente di una intensa suggestione, quelle di Fiorenzo Carpi) e persino lo strascicare di un passo sull’impiantito, lo stridere di una porta che si chiude, lo sciacquio nei lavabi, certi colpi di tosse, il rimestare delle stoviglie dentro i piatti contrappuntano esattamente i tempi e i toni della recitazione, riempiono le lunghe pause, trovano un preciso e puntualissimo timbro nel respiro di un’orchestrazione geniale. Ma questa campana, queste sirene incidono nel concerto rigorosamente, minuziosamente realistico, l’alternativa di due temi che proprio al realismo, o almeno alla sua stretta dichiarazione tecnica e rappresentativa, evidentemente sfuggono. La campana, infatti, sembra l’emblema di quelle vibrazioni romantiche, di quell’adesione sentimentale, di quella sorvegliata e cosciente concessione a un certo naturalismo e persino a certo melodramma che l’obiettività e la sensibilità di Strehler non potevano non accettare dalle pagine di Bertolazzi. E le sirene, invece, appaiono il chiaro simbolo cui è ricorso il regista nel suo intervento critico, chiarificatore (potremmo aggiungere “didascalico”, pensando a quanto Strehler abbia assorbito lo spirito e la lezione di Brecht) inteso a illuminare il significato storicistico, sociale, inevitabilmente polemico di un dramma tanto calato in un’epoca e tanto propizio a ricostruire un mondo, un ambiente, una condizione umana.

Le sirene che risuonano dietro le quinte, implacabili, a scandire i tempi del dramma e la cui estrema insistita vibrazione accompagna l’ultimo cadere del sipario, come un suggello estremamente significativo, non sono insomma che il simbolo della città industriale che nasce, di questa nuova città che s’annuncia e che respinge ai suoi margini chi è derelitto e indifeso, di questo nuovo mondo rigido e impietoso che si sta edificando anche a spese di chi ne ha paura, di chi non ha le forze per affrontarlo, di chi è costretto a scontare un’antica e inalienabile memoria.

Fra la campane e le sirene, fra l’adesione sentimentale e l’intervento illuminante, si sciolgono nella rappresentazione, come si è detto, gli umori vivi e pregiati di un realismo estremamente preciso. La ricostruzione storica e ambientale non potrebbe risultare più attendibile, né più puntigliosa. Ottenute da Luciano Damiani scene fedelissime nella ripetizione dei modelli reali, e pur così esemplari di uno squallore che è dentro le anime ancor prima che negli ambienti (quel luna park che annega le sue luci e le sue illusioni in una tristezza indicibile, quella cucina popolare, quel dormitorio, quei muri bianchi come di ospedale, quelle iscrizione perentorie, quei rubinetti gocciolanti sui lavabi, quelle panche rigidamente allineate, quella luce del giorno che si fa livida e spettrale come penetra dai finestroni e dagli opachi lucernari), Strehler ha concertato i suoi attori su tempi d’azione, su modulazioni espressive e su reazioni psicologiche che restituiscono mirabilmente il senso di una vita reale, di un fluire spontaneo di gesti e di parole proprio in un certo momento, in una certa città, in una certa classe sociale.

Personaggi e semplici figure, talvolta solo un profilo, uno schizzo, un’immagine sbalzata dallo sfondo, nei chiaroscuri dell’affresco, riescono fissati dai costumi (di Ebe Colgiaghi), dagli atteggiamenti, dai tratti caratteristici e dai timbri della recitazione con un rilievo icastico. Ma, nello stesso tempo, tutti partecipano e si accordano alle tonalità fondamentali del coro: la solidarietà di classe, la comune rassegnazione, certe affettuose complicità, l’inevitabile conciliarsi di ogni conflitto davanti agli unici e veri nemici che sono i “sciori” invisibili e lontani. Un coro, si aggiunga, che pare a volte comporsi nella cadenza di una eterna, solenne, lacerante liturgia della miseria.

Gian Maria Guglielmino, “Gazzetta del Popolo”, 22 ottobre 1961