Gennaio 1955: mentre la sera si replica ancora La trilogia della villeggiatura di Goldoni, di giorno si prova Il giardino dei ciliegi di Čechov. La scena non viene smontata per le prove e, tra quegli alberi, tra quegli elementi che servono a costruire l’atmosfera fatta di noia e di attesa indefinita della Trilogia, nasce, come per osmosi poetica, il clima della “commedia” – così l’autore preferiva chiamarla – cechoviana.

Sul palcoscenico prende vita la sensazione di un mondo – quello della vecchia aristocrazia europea – che scompare, senza che i suoi stessi protagonisti ne abbiano coscienza, per lasciare il posto a un altro – quello della borghesia, dei nuovi ricchi. Ciò che Strehler vuole comunicare è l’idea di uno stato d’animo, più che di una precisa situazione storica.

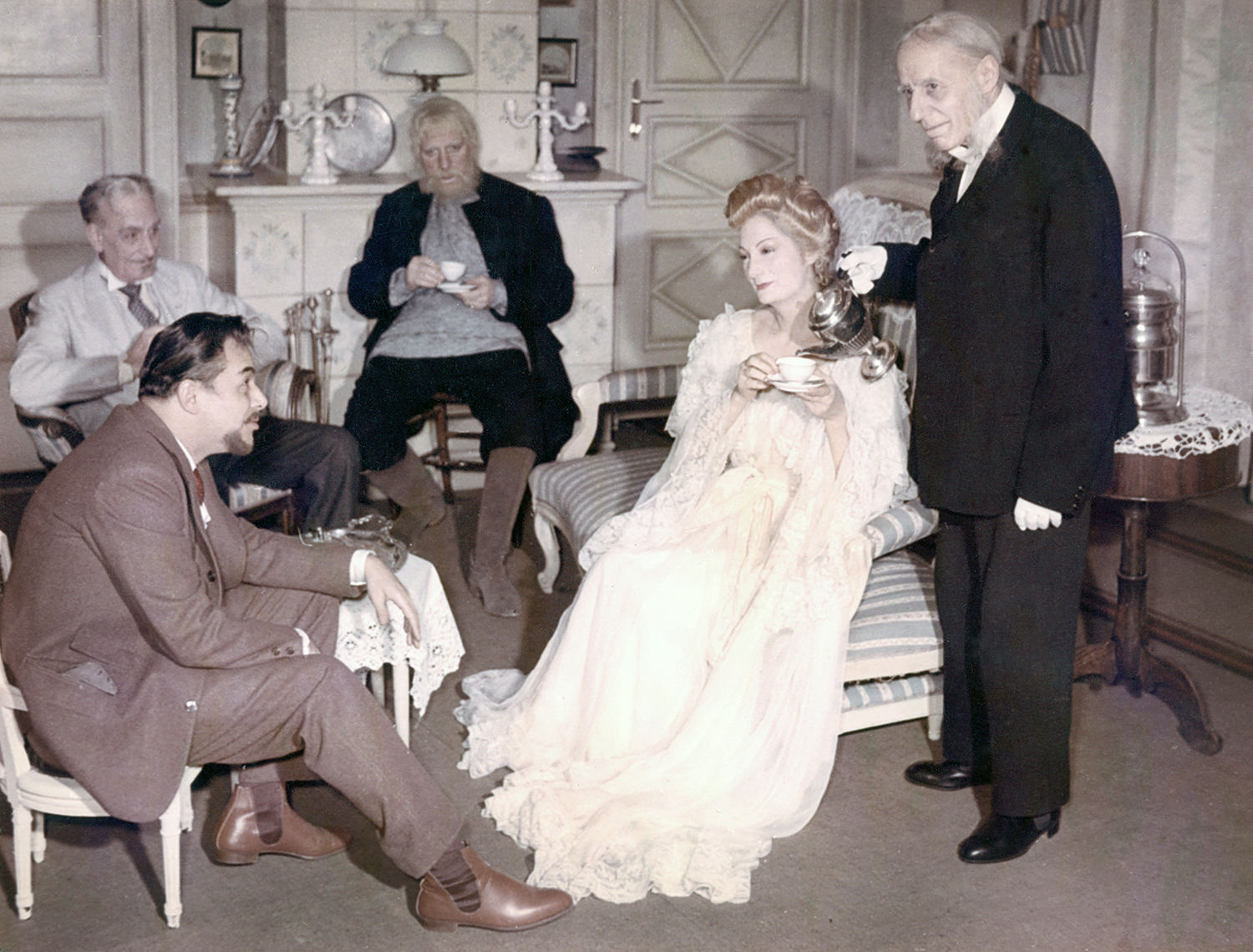

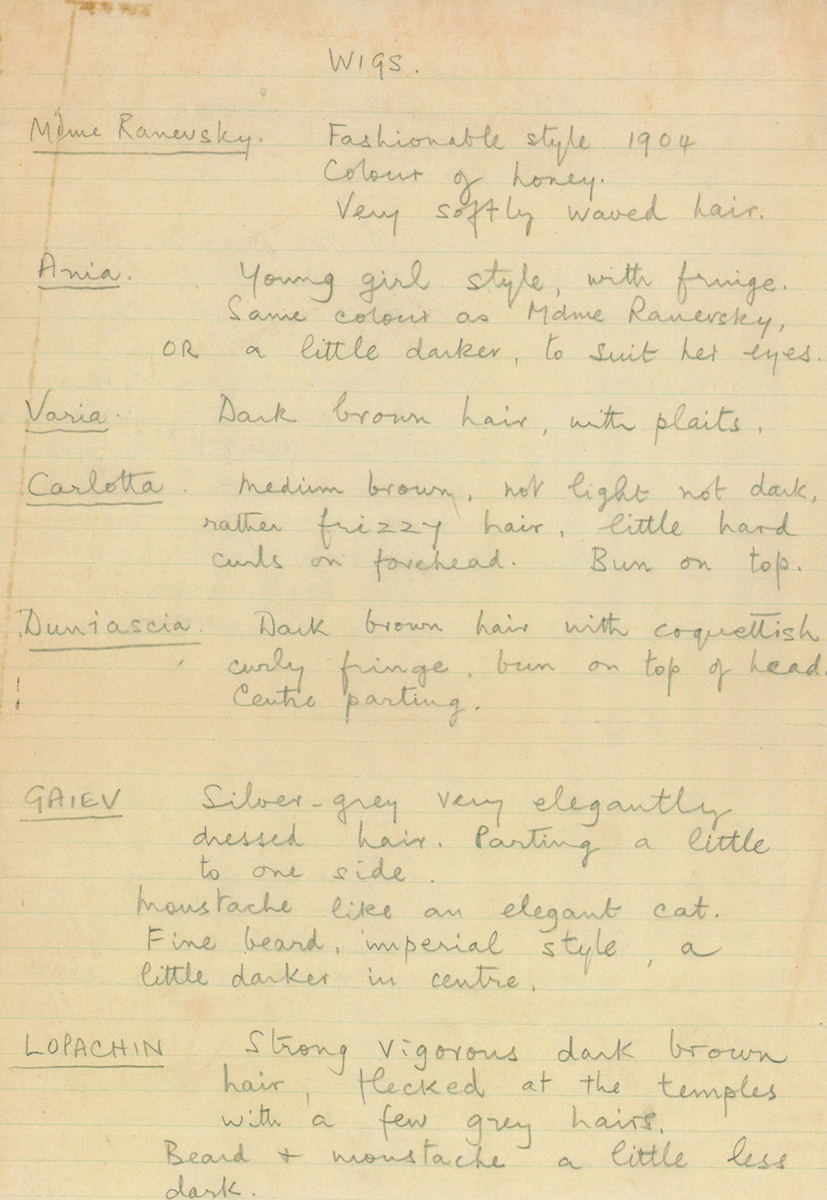

Nonostante questo, le scene e i costumi, ideati da Tanya Moiseiwitsch, legata per origini familiari alla cultura russa, sono improntati a un realismo quasi filologico che fa da contrappunto dialettico all’universalità della vicenda umana che si consuma in modo quasi impercettibile ma inesorabile.

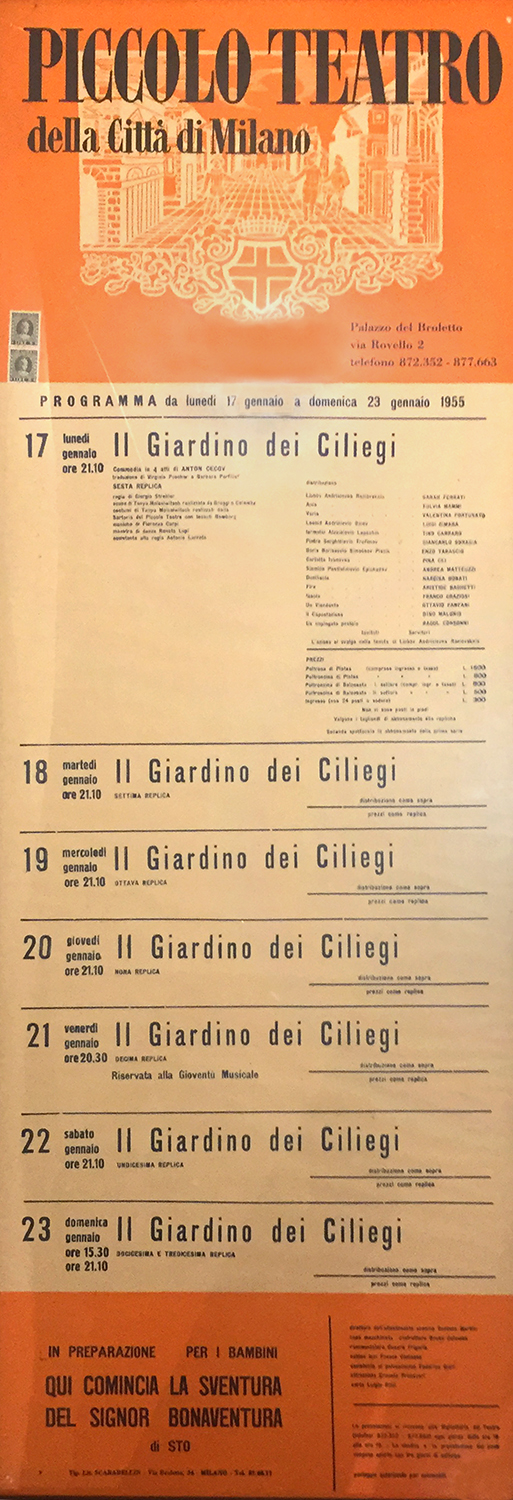

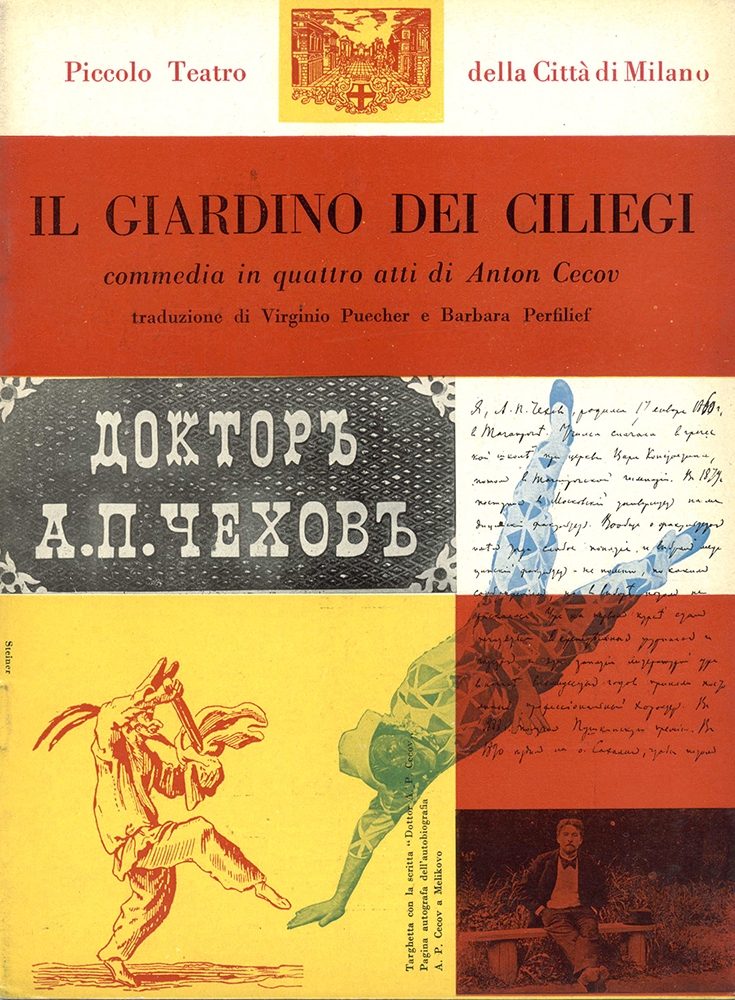

Il giardino dei ciliegi

1955

Personaggi e interpreti

Liubòv Andrièievna Ranièvskaia Sarah Ferrati

Ania Fulvia Mammi

Vària Valentina Fortunato

Leonìd Andrièievic Gàiev Luigi Cimara

Iermolài Alexièvic Lopàchin Tino Carraro

Pietro Serghièievic Trofìmof Giancarlo Sbragia

Borìs Borìssovic Simeònov-Piscik Enzo Tarascio

Carlotta Ivánovna Pina Cei

Siemiòn Pantielièievic Epichòdov Andrea Matteuzzi

Duniàscia Narcisa Bonati

Firs Aristide Baghetti

Iàscia Franco Graziosi

Un viandante Ottavio Fanfani

Il Capostazione Dino Malgrid

Un impiegato postale Raoul Consonni

[I nomi dei personaggi sono riportati con la grafia impiegata nelle locandine originali dello spettacolo]

Scene e costumi di Tanya Moiseiwitsch

Musiche di Fiorenzo Carpi

Maestra di danza Rosita Lupi

Assistente alla regia Antonio Larreta

Testo di Anton Čechov

Traduzione di Virginio Puecher e Barbara Perfilief

Regia di Giorgio Strehler

Milano, Piccolo Teatro, 13 gennaio 1955

Riprese

- 1955

Dopo le recite di Milano, lo spettacolo è rappresentato a Como, Bergamo e Parma.

Strehler ne parla

- Un Čechov quasi goldoniano

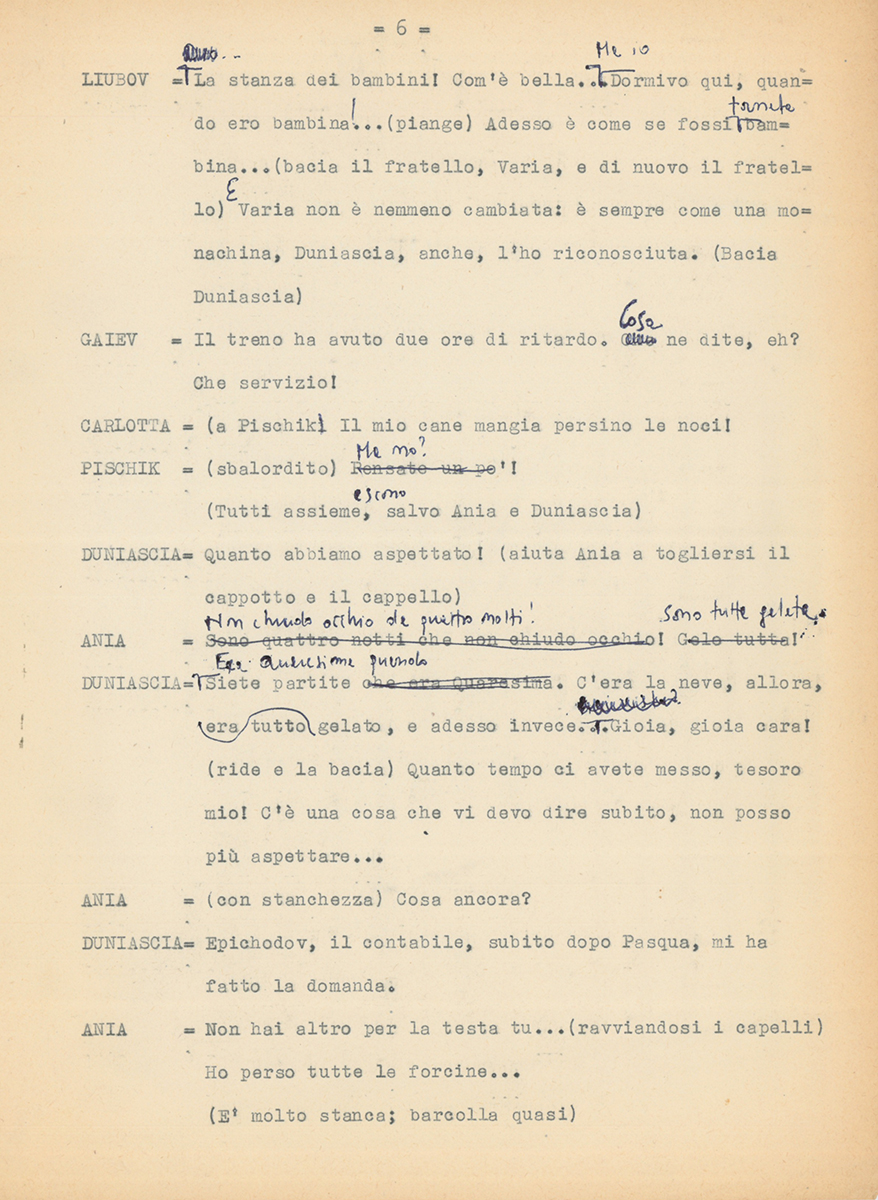

Durante le recite della Trilogia [della villeggiatura], già stavamo provando il secondo spettacolo: Il giardino dei ciliegi. Con Sarah Ferrati e un meraviglioso Luigi Cimara nel ruolo di Gaiev. Cimara, classico attore all’italiana, idolo del pubblico borghese della pochade, l’attore che portava meglio di chiunque le mutandine in scena, nei letti delle signore, fu magnifico, semplice e grande. Ma lo spettacolo, con Carraro, Mammi, Fortunato, Baghetti e tutti gli altri, mi lasciò un senso di amaro, di incompiuto. Mentre scrosciavano gli applausi, io camminavo nel cortile del Piccolo, sempre lo stesso, coperto di neve. Vedo i miei passi nel bianco immacolato della notte e la mia corsa per andare a “ricevere gli applausi”, secondo un rituale immutabile. Ma giusto. Un regista, un direttore di spettacolo deve essere lì, con il suo corpo fisicamente lì, in mezzo agli attori alla fine di un lavoro comune per condividerne gioie e amarezze. Che non mancarono, nonostante il successo. Come non erano mancate alla Trilogia. La Trilogia da qualcuno fu vista come impregnata di eccessivo cechovismo non goldoniano e il Giardino come un “goldonismo” che mal si adattava all’autore. In effetti c’era del vero, ma solo esteriormente. Avevamo accostato questi due autori lontani con diversi moduli interpretativi, ma ambedue portavano, in modi del tutto personali, il sentimento, il brivido di un mondo che finisce alle soglie di una rivoluzione. Erano testi di un finale che preludeva a un inizio. Portavano critica, malinconia e un punto interrogativo sul destino degli uomini che “cambiano le cose”, che “lasciano le case delle vacanze” per ritornare alle vite di tutti i giorni, alla dura realtà di questa vita quotidiana dopo “le follie” di un’estate morente. Tutto qui o appena un po’ di più. Qualche cadenza forse più calcata del necessario per farlo sentire meglio al pubblico. L’amarezza, il senso di incompiuto personale che non toccarono La trilogia della villeggiatura, toccavano invece il Giardino, preparato con meno freschezza, meno disponibilità del necessario e, soprattutto, toccarono il mistero della cosmicità del testo cechoviano. Mancava, oggi lo so bene, al Giardino di allora, la grande proiezione nell’infinito dei destini umani che è la sua grande metafora, al di là del realismo poetico.

La Nascita, l’Infanzia, l’Adolescenza, in Il lavoro teatrale. 40 anni di Piccolo Teatro, Milano, Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa – Vallardi & Associati, 1987

Bozzetti e figurini

Fotografie

Documenti

- Ettore Gaipa. Strehler attraverso tre interpretazioni di Čechov

Il giardino dei ciliegi fu il risultato naturale della Trilogia goldoniana, e la sua ideale prosecuzione. Pure, non bisogna credere che Strehler abbia inteso sovrapporsi come individuo e come regista demiurgo alla parola dei due poeti, creando due spettacoli legati tra loro da parallelismi visti dall’esterno. Vero è, invece, che le singolari analogie tra i due momenti storici in cui nascono queste due opere furono obiettivamente rilevate e precisate da due regie che nessuna concezione preconcetta avevano in comune. Il discorso cechoviano, iniziato da Strehler nel lontano 1948 con Il gabbiano, era stato maturato a lungo, attraverso tutta un’analisi di forme che ne avevano fatto, in certo modo, la cronaca interpretativa. Era un discorso che affondava le sue radici nell’evoluzione e nella parabola di una società non soltanto quale Čechov poté vederla accanto a sé, ma in un più vasto giro d’orizzonte europeo. E di “europei”, a proposito dei personaggi del Giardino dei ciliegi, si può parlare; a differenza delle “moscovite in esilio” che ci appaiono nelle Tre sorelle, questi personaggi della famiglia di Liubov Andreèvna hanno visto qualcosa di più della loro patria, e di un certo cosmopolitismo recano inequivocabili tracce. Fermenti e impotenze nei giovanissimi; noia mondana e fannullonismo elegante in Gaiev, cultura parigina e tedesca da salotto nelle donne; ma soprattutto l’amore per il proprio “tavolino da toeletta” dove potersi guardare a lungo, al sicuro da sguardi estranei che ti pongono in crisi e ti spingono a prendere coscienza dei tuoi doveri di uomo. Tutto questo è assai più che pittura d’ambiente, o limitazione etnica. Tutto questo – e altro – risponde esattamente alla posizione di un certo strato sociale altoborghese su finire del secolo scorso, e fino alla prima guerra mondiale. […]

Il primo e fondamentale scopo di Strehler nel mettere in scena lo spettacolo fu quello di passare attraverso almeno tre successive e progressive interpretazioni della realtà poetica e drammatica di Čechov; da un’interpretazione di fondo, che doveva necessariamente e storicamente partire dai concetti stanislavskiani, e quindi attenersi a un realismo di atmosfere, sintetizzata addirittura nella presenza reale del giardino dei ciliegi, a una in cui tale presenza si avvertisse, ma già distaccata, preferibilmente situata oltre la quarta parete, laddove esso vivesse negli stessi personaggi come già delirante evocazione di essi, e come àncora di salvezza in un oceano che rischiasse di distruggere un ordinamento malato, sì, ma meritevole di guarire, di mantenere una posizione di preminenza nella vita sociale; per arrivare infine a un distacco oggettivato, che mettesse questa società sotto processo e ne rivelasse le tare, quasi a un tavolo anatomico. Un’operazione chirurgica che avesse, come risultato finale, un’amputazione; il giardino, e Firs, considerati come la parte da amputare affinché non soltanto la famiglia di Liubov Andreèvna, ma tutta una società non andasse in cancrena. Nel suo sforzo sincero e obiettivo di arrivare fin dove la nostra società glielo consentiva, Strehler stesso confessa di essere arrivato poco oltre la seconda interpretazione, con la precisa intuizione della terza, ma non ancora liberato – e non per propria debolezza, ma per le stesse condizioni generali della nostra società – dalle giustificazioni e dalla pastoie di un patrimonio comune di cultura media che, in ultima analisi, è quello che determina da solo i confini di una “mediazione di verità”. Storicizzare e oggettivare Il giardino dei ciliegi fino alle sue estreme conseguenze avrebbe potuto significare, nell’anno 1955, creare uno spettacolo per troppi riguardi “individualistico”: nel senso che Strehler non aveva, alle spalle, una società che potesse sostenerlo fino in fondo, e che, successivamente, legittimasse con un cosciente assenso i risultati ai quali fosse arrivato. E Strehler è troppo profondamente “uomo contemporaneo” per non rendersi conto che non ha valore arrivare da soli a un traguardo, ma che, invece, conta infinitamente di più coprire un percorso minore, ma avendo accanto a sé una collettività.

Infinitamente più sottili e struggenti che nel Gabbiano, i rapporti tra personaggio e personaggio, la cronaca umana di essi, i trasalimenti e le apatie, i silenzi e le reazioni, le angosce e i sorrisi furono colti nello spettacolo con un amore, ma anche con una spietatezza senza precedenti. Tanya Moisewitsch, scenografa e costumista, fu interprete obiettiva e vigile di tale obiettivo e vigile spettacolo, non concedendo soltanto un appagamento, al pubblico, ma invitando la platea a partecipare a un commovente e delicato processo, di cui, appunto, cornice ambientale ed evocazione plastica dei personaggi erano prove e dimostrazione.Ettore Gaipa, Giorgio Strehler, Bologna, Cappelli, 1959

Rassegna stampa

- L’immobilità di Čechov

Lo spettacolo presentato ieri sera dalla Compagnia del Piccolo, diretta da Giorgio Strehler, ci è sembrato chiaramente all’altezza della consueta dignità artistica di questo teatro. Spettacolo delicatamente tagliato in una forma di stile difficile, impalpabile: l’unica forma adatta all’opera di Čechov. Nei primi due atti, lo spettacolo sembra un poco spento di punte sintetiche adatte a costruire il gioco di ritmo che, consuetamente, così bene sa muovere Strehler. Ma credo che non si possa e non si debba parlare di possibilità di ritmo nella rappresentazione di un’opera di Čechov.

Čechov è immobilità, attesa: il suo tragico sta nell’indefinizione, nella sua stessa capacità di definire un dramma. Una immobilità di regia è in realtà l’unico modo culturale di tradurre sulla scena Čechov.

Il decantato “ritmo” certo avrebbe spinto fino a noi una qualche affascinante nota falsa da quel mondo represso, tragico perché sordo, in definitiva arido di commozione e solo desolatamente dichiarativo. Ma quelle affascinanti note false ci avrebbero privati della verità letteraria di Čechov.

Čechov era quell’immobilità pigra e paralizzata di freddo, quell’attesa, quella stasi di viltà, quella sconcertante transizione: l’attimo di silenzio, mentre sta per intendersi lo schianto del crollo e mentre il mondo sta per risonare delle prime autentiche voci umane.

Strehler ha colto tutto questo. Nel suo spettacolo le emozioni non affiorano alla superficie; esattamente come non affiorano nell’opera letteraria di Čechov; le emozioni possono derivare solo da un’introspezione dello spettatore; e la rappresentazione riesce a indurre lo spettatore a un godimento critico.

D’altronde, questo spettacolo conferma i modi di Strehler, la cui chiave di regia consiste appunto nell’arrivare all’emozione attraverso una ricerca quasi filologica delle ragioni storiche e culturali del testo.

Spettacolo degnissimo, dunque, salutato da successo. Nella parte della Signora, Sarah Ferrati ha definito un’interpretazione di delicatissima sensibilità; certe note interiori, e tutte da intuire, di Čechov, sono state tradotte dall’attrice con arguzia straordinaria. E che dire di Luigi Cimara nella parte dello zio Leonid? Un fanciullo invecchiato: che non è stato mai nulla e mai nulla sarà; un’interpretazione difficile, coordinazione di accenti brevissimi che sembrano captati in una continua improvvisazione. Tino Carraro, poi, nella parte di Iermolai: a lui soprattutto il merito di avere in un certo senso artisticamente diretto il terzo atto, che è il migliore dello spettacolo; è stata veramente eccezionale la discrezione con la quale Carraro ha tradotto la strana gioia plebea del personaggio che si sa padrone di quel giardino dei ciliegi nel quale i suoi antenati erano stati servi della gleba.

La Fortunato, nella parte di Varia, concentrava la sua recitazione in certi particolari di grande sensibilità che confermano le buone doti che da molto tempo le si riconoscono. Fulvia Mammi, molto brava nella parte di Ania, psicologicamente addentro nel suo significato di bambolotto profumato e infiocchettato. Giancarlo Sbragia rendeva con lucidezza ed energia la parte di Pietro, lo studente.

E a una splendida interpretazione del vecchio cameriere Firs addiveniva Aristide Baghetti. Diciamo ancora del Tarascio, e della Cei; diciamo del buon saggio del Matteuzzi, del Graziosi, della Bonati e del Fanfani, in una parte brevissima: appena la fugace apparizione di un mendicante.

Applaudite le scene di Tanya Moisewitsch.

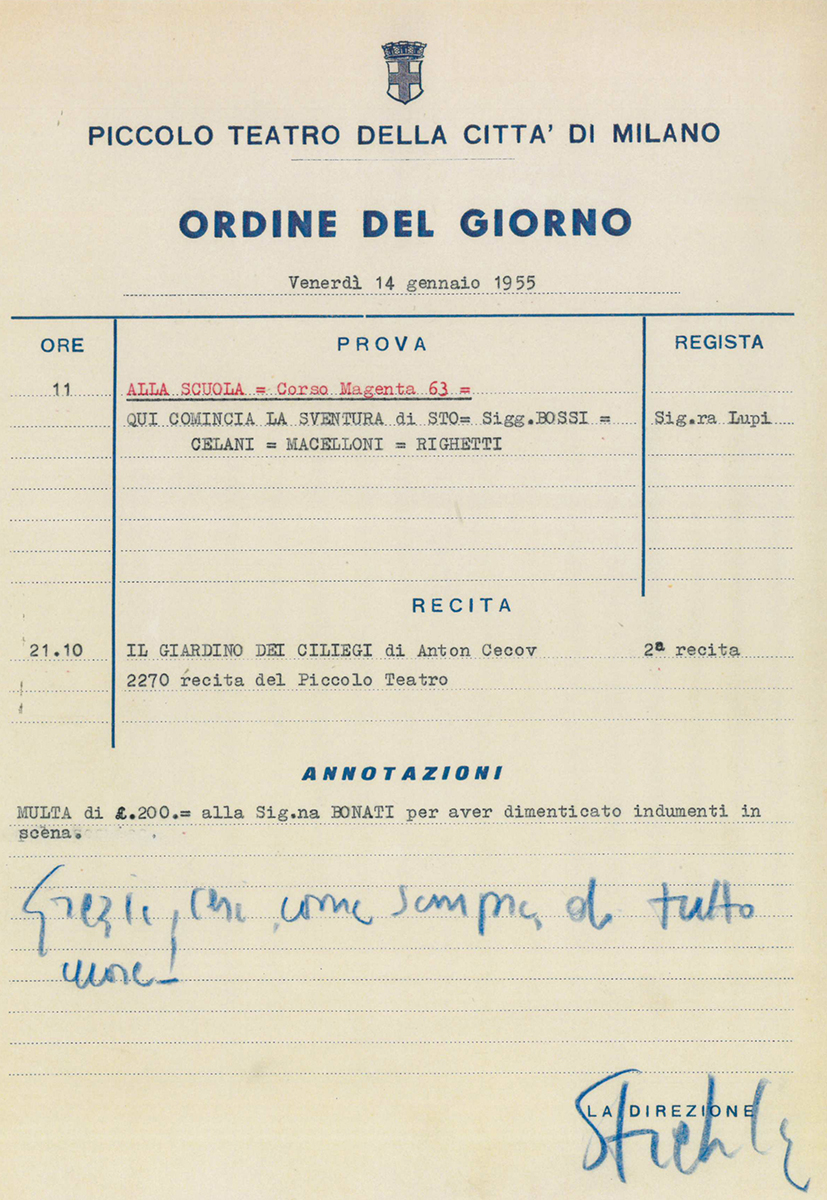

Calorosamente festeggiato, insieme a tutti gli attori, il regista che si è presentato alla fine del terzo atto.Icilio Ripamonti, “Avanti!”, 14 gennaio 1955

- Un Giardino europeo

Un regista della finezza di Strehler può attenuare il “colore”, voltar le spalle al folclore, ricordarsi che nelle nobili case russe, dove si era vissuto per un secolo nella nostalgia di Parigi, della Parigi di Turgenev, il bovarysme non era passato inutilmente. Ha fatto bene Strehler a ricordarsi che Liubov è, sì, una donna russa, ma che ormai si considera europea: e che i problemi del primo Novecento di Čechov potevano essere ancora problemi europei. La rinuncia a qualche effetto – solamente al finale abbiamo visto due mužik – gli ha permesso un approfondimento molto delicato sui valori della battuta, delle parole, dei cenni e persino, direi, dei fiati sospesi. Una regia della quale Strehler ha ragione di essere contento, tanto che per la prima volta lo abbiamo visto venir fuori fra i suoi attori non solo alla fine dello spettacolo, ma, giustamente, anche al terzo atto.

Sarah Ferrati era Liubov, tutta anima dolente e lieve, carica di memorie e al tempo stesso immemore: una bella foglia destinata ad appassire nel vento dell’autunno. […] Bisognerebbe nominare tutti gli interpreti: ma i giovani non si dolgano se il poco spazio finale lo dedichiamo al canuto decano Aristide Baghetti, l’infallibile Baghetti che, anno più anno meno, deve aver l’età del suo tremulo personaggio e che, fra gli anziani e i giovani, ha tenuto alta con tutti gli onori la bandiera del teatro di quando noi si era ancora bambini. Successo grandissimo, con frequenti applausi a scena aperta.Orio Vergani, “Corriere d’informazione”, 14-15 gennaio 1955

- Il realismo nascosto nell’anima dei personaggi

La rappresentazione del Giardino dei ciliegi al Piccolo Teatro ha avuto una trentina di chiamate in crescendo. L’ultimo atto è stato il più applaudito e con gli attori, dopo il terzo, è stato chiamato anche Strehler. La regia del quale ha mostrato la sua qualità e il suo valore di ricerca nella verità segreta dei personaggi, e proprio là dove qualcuno ha accennato a mancanza di invenzione si è affermata.

Strehler non ha puntato sulle pur lecite suggestioni, le ha scartate tutte; non ha concesso niente al cechovismo dei trasalimenti della natura, dei suoni smorzati, delle luci per dir così parlanti. Tutto nella rappresentazione risulta in funzione della presenza dei personaggi nel dialogo che, se badiamo bene, ha sempre lo stesso tono e muta soltanto per l’eco che suscita. Difficoltà enorme rendere le dimensioni di un dialogo che non ha sottolineature e che cerca il proprio equilibrio in una componente tra passato e futuro. Non so se mi sono spiegato, ma il realismo di Čechov tende sempre a essere evocazione. Per tale valore, cercato e trovato nel segreto animo dei personaggi, la regia di Strehler è tutta da elogiare.

Sarah Ferrati è stata Liubov Andreievna, e con personalissimo estro ha rincorso le ombre nel mondo fatto di purezza incosciente del personaggio. Un po’ più di malinconia avrebbe dato a lei modo di mostrare anche la stanchezza di Liubov. Ma l’attrice ha supplito vittoriosamente con una volubilità serrata, espressa in modo perfetto.

Luigi Cimara è stato un Leonid indimenticabile, un personaggio affidato alla sensibilità e reso secondo i risultati più rigorosi dello stile. I famosi attacchi di eloquenza del povero nobile giocatore di carambola hanno trovato in Cimara una capacità di partecipazione che va fino allo strazio e al brivido. Senza mai barare e ricorrere a un effetto. Bravissimo.

Sono poi da mettere all’ordine del giorno Valentina Fortunato, severamente cechoviana e di sempre più persuasiva presenza dopo la bella prova sostenuta nella Trilogia della villeggiatura; Tino Carraro (applaudito a scena aperta, come anche Cimara e Tarascio) intensamente espressivo nella cordiale presenza di Lopachin; il decano del nostro teatro, Aristide Baghetti, magnifico nella parte del vecchio servo; Giancarlo Sbragia, che ha reso assai bene la pericolosa parte di Trofimov; la bravissima Pina Cei, consapevole come pochi; Fulvia Mammi, che deve cercare di non copiarsi; Enzo Tarascio, impeccabile nell’umana espansività del suo personaggio; Andrea Matteuzzi, un Epichodov di sorprendete risalto; Franco Graziosi, intelligentemente espressivo; e il bravo Ottavio Fanfani, che aveva tre battute, ma nelle tre battute si è visto l’attore.

I costumi di ottimo gusto e le belle scene, di Tanya Moiseiwitsch, sono apparse intonatissime alle idee registiche di Strehler, e così le musiche del prezioso Fiorenzo Carpi.Roberto Rebora, “Tutti”, 23 gennaio 1955

- Nel Giardino di via Rovello

Per farvela breve, questo atteso Giardino s’è aperto, s’è preso applausi a scena aperta e chiuso, s’è incontrato con il miglior favore della stampa, e adesso ha iniziata la serie delle repliche, che saranno lunghe e felici.

Andiamo a raccogliere, qua e là, qualche frutto di questo bel giardino di via Rovello, che anticipa di tutta una stagione l’avvento delle comuni ciliegie di nostra conoscenza? Cogliamo, vi prego, la più succosa, invitante: la ciliegia Sarah, sempre così nutriente e dissetante, doviziosa e adescante ogni volta di più. Oh gusto inenarrabile dei suoi stati d’animo altalenanti fra il genio e la sregolatezza della sua Liubov Andreievna, di cui la Ferrati ci dà, più che un ritratto, una scultura viva e parlante, piangente o sognante, smarrita o danzante: che brava…

E mordiamo questa opima, traboccante, rorida ciliegia Fulvia Mammi: già prima di coglierla ne pregustiamo il robusto sapore, quella polpa ubbriacante e tentatrice che ci fa sempre più riconoscenti alla Divina Provvidenza…

E assaggiamo, raccomando, questa fluida, morbida, ornamentale ciliegia Cei, ogni dì più godibile, più estrosa, più essenziale…

E gustiamoci la ciliegia Fortunato, la ciliegia Bonati: due colori, due sapori, due godimenti diversi, ma l’uno e l’altro tonificanti e validi per tutti i gusti, padronali o ancillari…

Questo il ricco grappolo di fresche e belle ciliegie femmine di via Rovello, al banco di vendita Grassi-Strehler.

E i ciliegioni maschi?

Spicca, svetta, emerge Tino Carraro, il mercante. La fa subito da padrone, da maneggione, da deus ex machina, nel pericolante Giardino dove le foglie sono un po’ come le foglie giacosiane, e come quelle cadranno, ma nelle sue mani, lo sapete. S’è combinata una faccia da Čechov, indovinatissima: e con quella adesca e suggerisce, consiglia e profitta delle circostanze, il “lavorato” Lopachin di Tino Carraro. Mi sbaglio, o è una delle felici creazioni del Nostro? Si vedano, fuor delle sue battute così convincenti, certi suoi silenzi, certe sue pause e controscene di una eloquenza potentissima: arte dei veri attori è il sapere ascoltare quanto e forse più del saper dire.

Quasi in ombra appare Luigi Cimara: lo si vede di passaggio, nel fondo, al suo primo apparire in scena, con relativo applauso di sortita. Ma lui tira via, passa ed esce con gli altri. E quando riappare per le sue scene, è sempre come volesse un poco distaccarsi, oscurarsi, annullarsi. Ma non ce la fa: alla sua personality non si addice l’ombra. Più lui si trae indietro, più il pubblico se lo gusta e gode, divorandoselo con gli occhi.

Lo studente Pietro (occhiali obbligati) è Giancarlo Sbragia: meticoloso, buon oratore, distinto ballerino, eccellente virtuoso di balalaika, primeggerebbe in un buon coro di Cosacchi del Don, posto che Strehler avesse voluto, ma non ha voluto, peccato.

Invece primeggia, in casa di Liubov Andrejevna, il decrepito Firs, ritrattato a meraviglia da Aristide Baghetti. Dà il tono, di splendore e decadenza, assieme, a tutto il complesso. Stupendo Aristide: presta i suoi anni ottanta agli ottantasette del vecchio servitore, con tutta la religione che soltanto i grandi vecchi comici italiani sanno osservare, e badate: non un sostantivo, non un aggettivo, non un verbo o avverbio solo che da quelle labbra vien fuori, si perde, per basso e soffocato che sia, bisbigliato o sospirato appena! Nessuno, in sala, grida a lui «Voce!» oppure «Forte!», come purtroppo succede ogni volta che il “recitare Čechov” impone misura e smorzatura, com’è la legge. Giù il cappello, amici, al decano dei comici italiani in attività di servizio.Luciano Ramo, “Film d’oggi”, 27 gennaio 1955