La prima immagine che si presenta allo spettatore è una sequenza di forte suggestione, che subito strappa l’applauso. La sagoma del veliero, con a bordo il re di Napoli e il suo seguito, che appare e scompare tra i lampi e il rumoreggiare del tuono, squassata dal ribollire dei flutti (decine di teneri veli azzurri agitati da mimi e allievi della Civica Scuola), è un grande e geniale momento di teatro barocco. Ma subito, crollata la vela, spezzato l’albero maestro, il clima si fa più poetico, più astratto. Dopo il disordine, la calma.

Ecco l’isola, lo spazio incantato dove vive in esilio il mago Prospero con la giovane figlia Miranda. Su questa zattera inclinata e circondata dall’azzurro del mare, inventata con raffinatissima semplicità da Luciano Damiani, si muovono Ariel, spirito dell’aria che volteggia appeso a una fune d’acciaio, Caliban, che per contrasto emerge da una botola con l’irruenza di un indomito demone infernale, e i naufraghi, quasi automi costretti a ripetere le loro frasi di dolore e saggezza.

A trent’anni dalla Tempesta creata per il Giardino di Boboli, la chiave registica di Strehler è mutata, così come è completamente mutata la società italiana. Il dramma di Prospero, in un tempo segnato dalla tragica stagione del terrorismo, diventa quello di chi non riesce più a nutrire speranza nei valori positivi dell’uomo. Persino il teatro, in un momento che per il regista sembra avere «tutti i connotati dell’Apocalisse», è diventato impotente.

La Tempesta

1978

Personaggi e interpreti

Alonso Claudio Gora

Sebastiano Luciano Virgilio

Prospero Tino Carraro

Antonio Osvaldo Ruggieri

Ferdinando Massimo Bonetti

Gonzalo Mario Carrara

Adriano e Francesco Fabrizio Bentivoglio, Franco Sangermano

Caliban Michele Placido

Trinculo Armando Marra

Stefano Mimmo Craig

Capitano d’una nave Bruno Noris

Nostromo Alvaro Caccianiga

Miranda Fabiana Udenio

Ariel Giulia Lazzarini

Altri spiriti Massimo Bagliani, Ivano Borra, Mauro Cerana, Maria Cioffi, Patrizia Cipriani, Claudio Lobbia, Riccardo Magherini, Marco Marelli, Manuela Massarenti, Luciano Mastellari, Caterina Mattea, Massimo Petronio, Lucia Pozzi, Renato Sarti, Giuliana Soldani, Andrea Tidona, Adriano Todeschini, Manuela Verchi

Scene di Luciano Damiani

Costumi di Luciano Damiani

Musiche di Fiorenzo Carpi

Registi assistenti Carlo Battistoni, Enrico D’Amato, Walter Pagliaro

Assistenti alla regia Henning Brockhaus, Caterina Mattea

Testo di William Shakespeare

Traduzione di Agostino Lombardo

Regia di Giorgio Strehler

Milano, Teatro Lirico, 28 giugno 1978

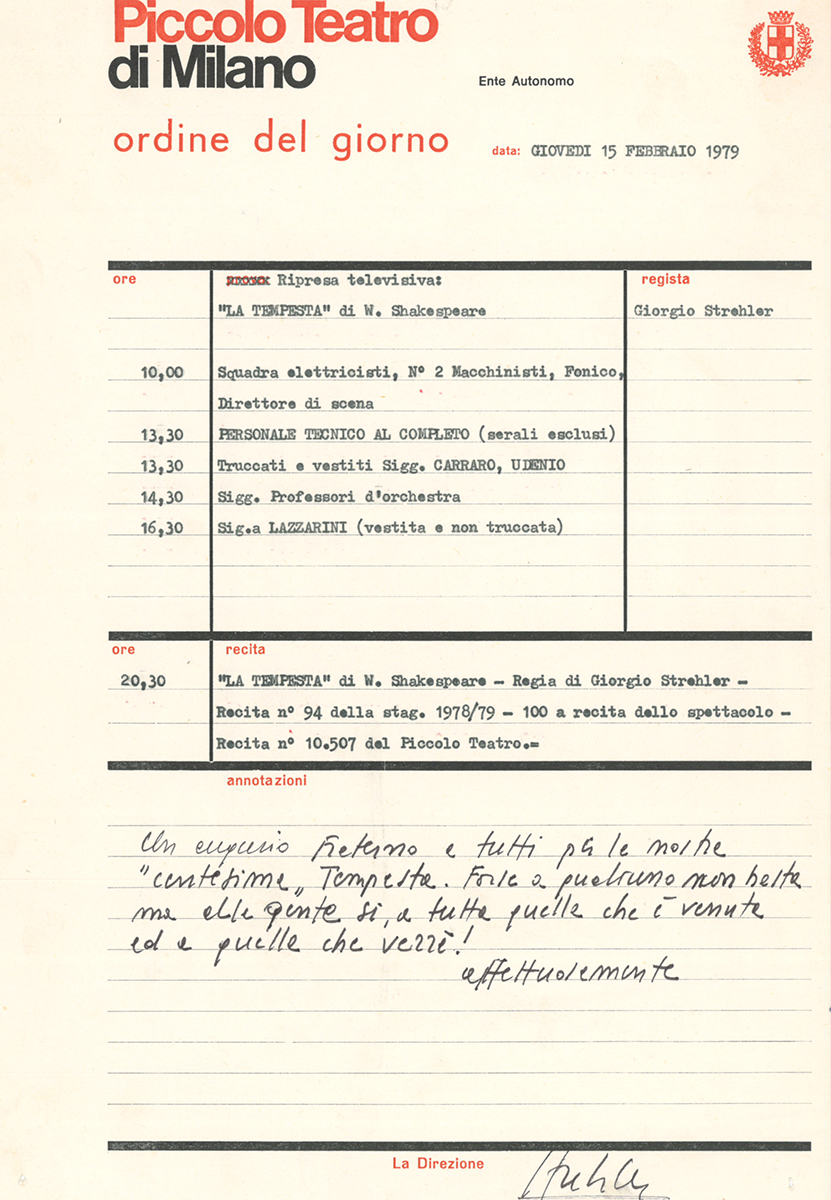

Riprese

- 1978-81

Dopo la ripresa a Milano dell’ottobre 1978, nel marzo dell’anno successivo lo spettacolo è in scena a Firenze.

Il 14 dicembre 1981 La Tempesta, con la regia televisiva di Carlo Battistoni, viene trasmessa dalla RAI.

Il ruolo di Adriano è interpretato da Luciano Mastellari; quello di Francesco da Marco Marelli; quello di Caliban da Massimo Foschi.- 1983

Alonso Mario Valgoi

Sebastiano Luigi Ottoni

Prospero Tino Carraro

Antonio Franco Graziosi

Ferdinando Massimo Bonetti

Gonzalo Enzo Tarascio

Adriano Luciano Mastellari

Francesco Marcello Cortese

Caliban Piero Sammataro

Trinculo Nello Mascia

Stefano Ferruccio Soleri

Capitano d’una nave Augusto Zeppetelli

Nostromo Maurizio Trombini

Miranda Fabiana Udenio

Ariel Giulia Lazzarini

Altri spiriti Frederique Bisière, Ivano Borra, Stéphane Bowan, Giorgio Caffo, Giovanni Coppola, Angelica Dettori, Marina Francini, Paola Galassi, Barbara Mazzocchi, Vittorio Pavesi, Roberto Petrolini, Lucia Pozzi, Danilo Tapella, Domenico Valente, Veniero VecchiaOrchestra Giovanna Correnti, Gianluca Ciuffolini, Anna Ferraresi, Valerio Geroldi, Stefano Montaldo, Virgilio Neri

Scene di Luciano Damiani

Costumi di Luciano Damiani

Musiche di Fiorenzo Carpi

Movimenti mimici Marise Flach

Registi assistenti Carlo Battistoni, Enrico D’AmatoTesto di William Shakespeare

Traduzione di Agostino LombardoRegia di Giorgio Strehler

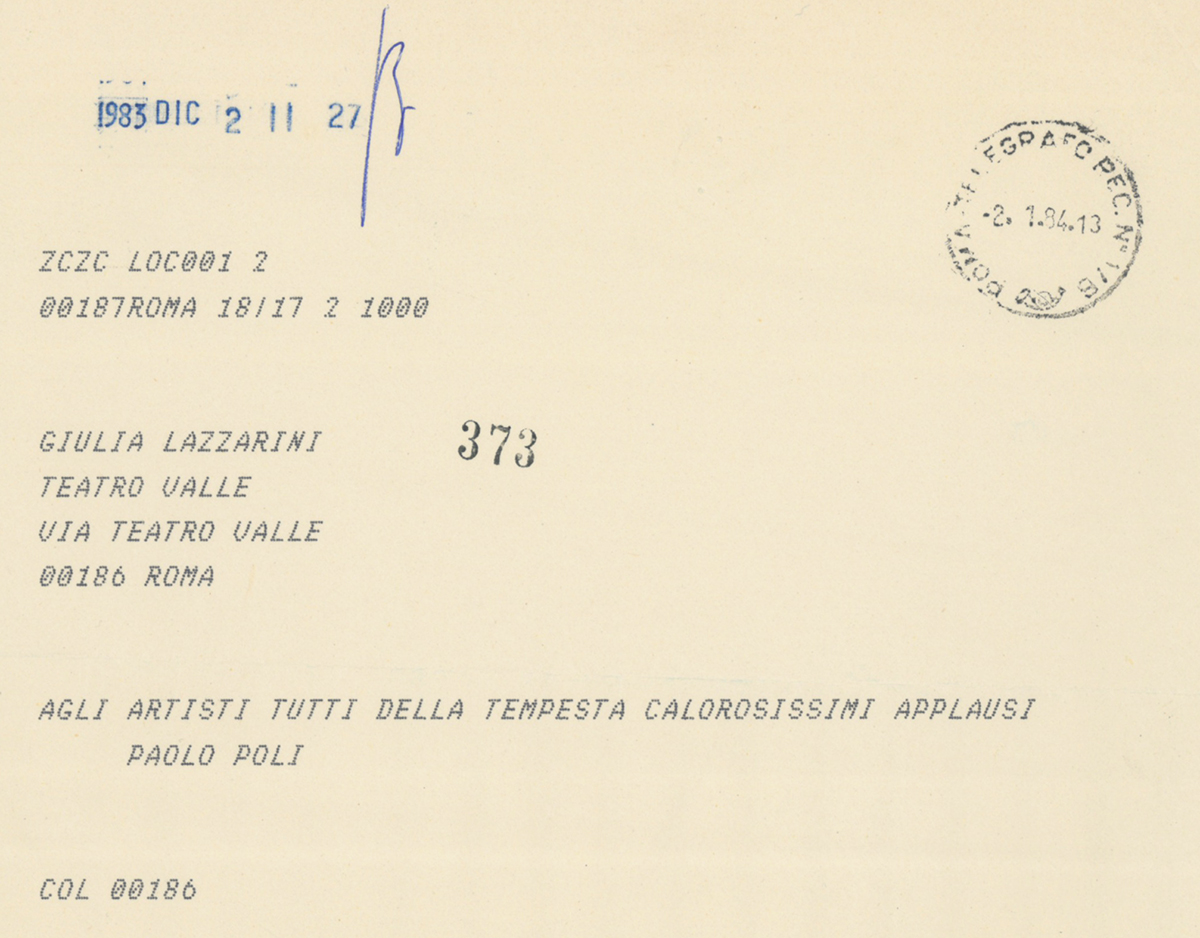

Parigi, Théâtre de l’Europe, 3 novembre 1983

Lo spettacolo è ripreso a Roma.

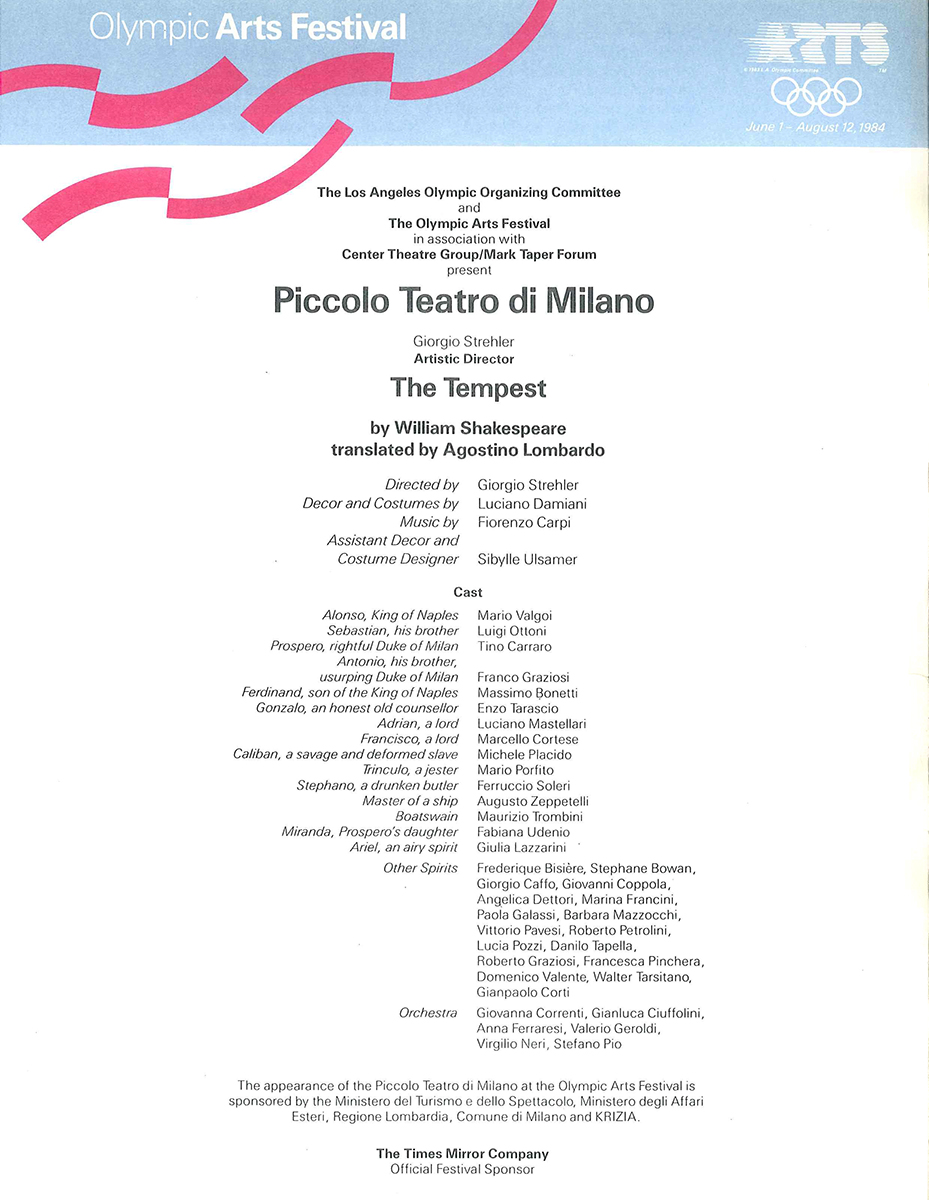

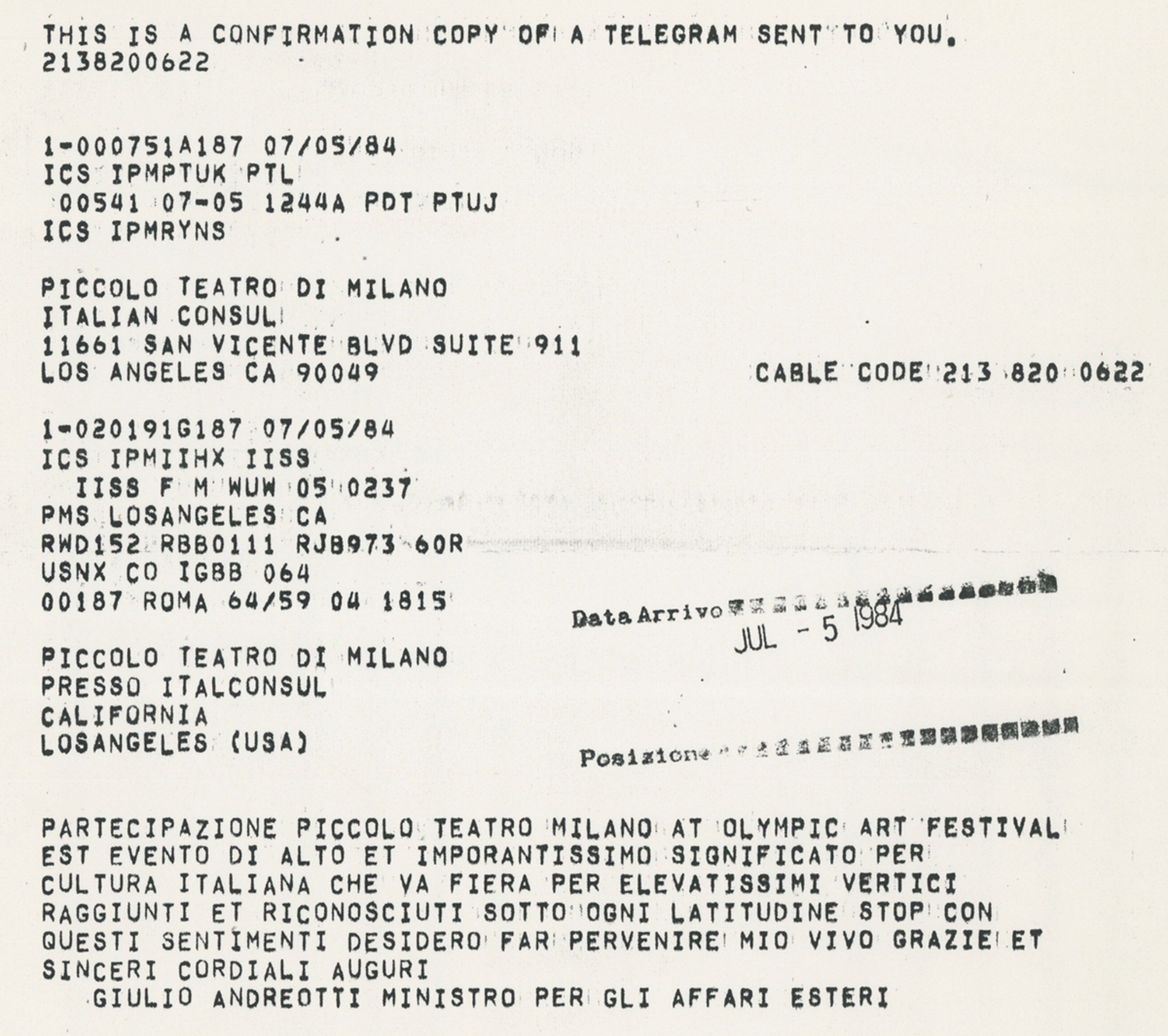

- 1984

Dopo essere tornato in scena a Milano, lo spettacolo è a Los Angeles – in occasione dei Giochi della XXIII Olimpiade – con la seguente distribuzione:

Alonso Mario Valgoi

Sebastiano Luigi Ottoni

Prospero Tino Carraro

Antonio Franco Graziosi

Ferdinando Massimo Bonetti

Gonzalo Enzo Tarascio

Adriano Luciano Mastellari

Francesco Marcello Cortese

Caliban Michele Placido

Trinculo Mario Porfito

Stefano Ferruccio Soleri

Capitano d’una nave Augusto Zeppetelli

Nostromo Maurizio Trombini

Miranda Fabiana Udenio

Ariel Giulia Lazzarini

Altri spiriti Frederique Bisière, Stéphane Bowan, Giorgio Caffo, Giovanni Coppola, Angelica Dettori, Marina Francini, Paola Galassi, Barbara Mazzocchi, Vittorio Pavesi, Roberto Petrolini, Lucia Pozzi, Danilo Tapella, Roberto Graziosi, Francesca Pinchera, Domenico Valente, Walter Tarsitano, Giampaolo CortiOrchestra Giovanna Correnti, Gianluca Ciuffolini, Anna Ferraresi, Valerio Geroldi, Virgilio Neri, Stefano Pio

Scene di Luciano Damiani

Costumi di Luciano Damiani

Musiche di Fiorenzo Carpi

Movimenti mimici Marise Flach

Registi assistenti Carlo Battistoni, Enrico D’AmatoTesto di William Shakespeare

Traduzione di Agostino LombardoRegia di Giorgio Strehler

Los Angeles, Royce Hall, 7 luglio 1984

Per un’indisposizione di Tino Carraro, in alcune repliche, il ruolo di Prospero è letto da Enrico D’Amato.

Le recite della Tempesta continuano a Purchase, nello stato di New York, a Milano e, infine, a Firenze.

In alcune recite il ruolo di Alonso è interpretato da Gianni Mantesi; quello di Caliban da Luigi Diberti; quello del Capitano d’una nave da Giorgio Agostinini.

Strehler ne parla

- Una prima idea per lo spettacolo

Uno spettacolo “magico”, ma di una magia tutta teatrale, fatta di “giochi di scena” scoperti, come in un teatro meravigliosamente povero, infantile.

La scena: un palco nudo, delimitato da pareti lievi, fatta di carta di riso, un poco trasparente, come grandi aquiloni, sostenute dietro da una esile e sapiente intelaiatura di vimini e canne. Qualche apertura per entrare e uscire nel fondo e dai lati e portare dentro i pochi oggetti necessari. Porte ritagliate nella carta con la chiusura “a comodina”.

Due o tre botole, talvolta a trucco, talvolta aperte a mano e richiuse lasciando cadere lo sportello di legno con il suo rumore che risuona nel vuoto di sotto e la polvere che si solleva in uno sbuffo. Due o tre scale di legno di varia altezza, di legno antico ma chiaro, di teatro, a giorno, che si possono spostare qua e là su ruote anch’esse di legno, un poco traballanti e che fanno il rumore che sempre nei secoli hanno fatto. Pochi spezzati di tela, favolosi però, dipinti con suprema maestria, a colori tenui, con tecnica perduta: roccia, caverna, un lembo di vegetazione esotica. Sabbia o trucioli da poter spargere ove occorre e raccogliere con due scope di corda, in un canto, quando non serve, in due montagnole o una. Nel fondo, tre spirali di cartapesta blu, blu-verde e bianco per fare il mare che si muove, lento e in tempesta, visibile e invisibile, forse in trasparenza. Secchi di legno per i coriandoli di carta e di stagnola che fanno gli spruzzi di spuma tra le onde. Un’altalena e palle di pietra da rotolare sul palco per fare i tuoni, due bandoni sospesi da scuotere per la tempesta. Un flauto, due tamburi e una grancassa, una chitarra, una viola, campanelli in scala, qualche sistro, segnali di diversi suoni, e ancora campanellini ai vestiti di Ariel, anche una tromba piccola, quasi da bambini, e le voci umane per le musiche. Forse un organetto a mantice con tastiera. La macchina del vento a ruota e quella a strisce di metallo da trascinare in su e giù per la pioggia. Fumo, qualche torcia, qualche telaio di velo, colorato per la luce, neve, una grande lanterna dentro a un globo di carta per la luna. Due nuvole che scendono e salgono. Due tiri a vista con corda, due voli per Ariel. Niente altro.

Luce fissa, senza tempo né atmosfera. Chiara. Solo una variazione per la notte. Notte, penombra, giorno, chiaro. Giorno e notte. Di notte appaiono le stelle, nei buchi di una parete nel fondo e si accendono le candele dietro, cala sempre lentamente e lentamente se ne va la luna con la sua luce viva e tremolante dentro.

Dunque il luogo misterioso, l’isola disabitata è il teatro vuoto, con i suoi incanti, tutti pronti e inattivi, e gli attori, i suoni e le voci ancora mute. Tutto l’incanto e il mistero è umano, fatto a mano dagli attori di volta in volta. I lavori più gravi per gli schiavi, quelli più poetici per gli eletti. Questo luogo degli incanti diventerà alla fine, in qualche modo, un luogo di vita vera, con altri incanti più quotidiani.

Le pareti del gioco, chissà, allo spezzare della bacchetta magica di Prospero potranno scomporsi, uomini le toglieranno e le gireranno appoggiandole alle pareti nude del teatro vero. Le luci magiche si spegneranno e non più la luna calerà, ma una lampada, pure meravigliosamente viva, appesa al suo filo. E là, nel palco dissacrato e consacrato, in altro modo gli attori si siederanno a terra e suoneranno il flauto, batteranno le mani, canteranno una canzone mentre qualcuno tenterà qualche passo di ballo, in una grande fraternità e pacificazione umana, oltre il teatro. Il miracolo più vero potrebbe essere il pianto ripetuto di un bambino vero, là, oltre i muri del luogo di finzione.Appunti preparatori dattiloscritti senza data – Archivio Piccolo Teatro di Milano

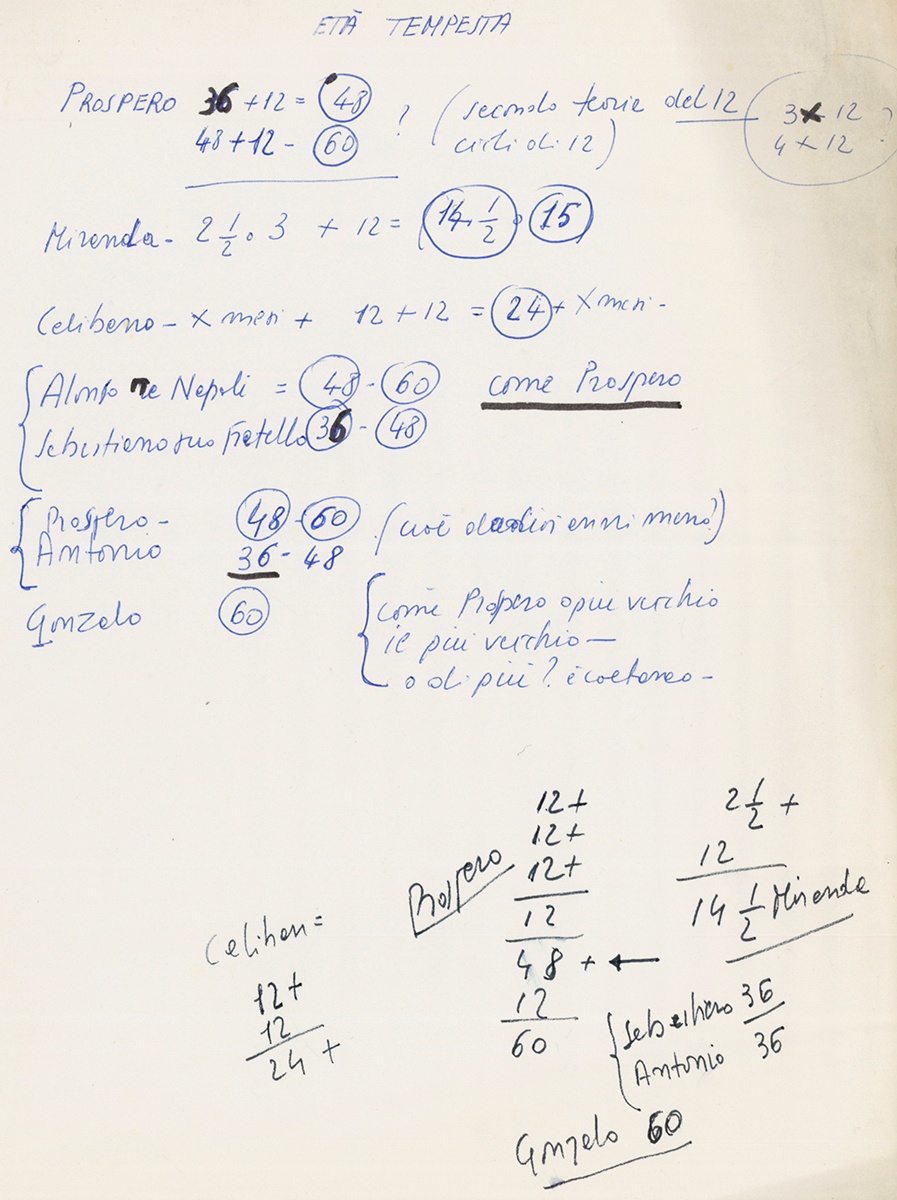

- Caliban non è un mostro

Caliban – la sua età. Con Kott abbiamo stabilito che è di circa venticinque o ventiquattro anni. La si deduce dal numero dodici più dodici. Dodici anni imprigionato Ariel da Sycorax, la strega incinta dai «blue eyes». Caliban dovette nascere poco dopo l’arrivo della strega nell’isola; dodici anni dopo arriva Prospero nell’isola e libera Ariel. A quel tempo Caliban ha dodici o tredici anni. È un ragazzo, un re-ragazzo dell’isola. Solo, sovranamente solo e sovrumanamente solo.

Qui nasce il problema del linguaggio. Il ragazzo da chi ha imparato a parlare? O non parlava? È da prendersi allora alla lettera l’affermazione di Prospero che gli ha «insegnato a parlare»? Abbiamo discusso un’ora sul fatto che Prospero gli ha insegnato solo la «sua lingua», non a parlare. Ma ora sembra che il bambino-re non possa avere imparato da nessuno il “linguaggio”. Ariel era imprigionato. Caliban bambino solo nell’isola. Dunque Prospero ha letteralmente insegnato la “parola” a Caliban. Poi Caliban cresce. Prospero invecchia e Miranda, la bambina di due o tre anni che Prospero tiene nelle braccia, si fa grande. Passano così altri dodici anni. E Caliban è ora un uomo, all’atto dell’inizio della Tempesta egli ha ventiquattro-venticinque anni a seconda del momento della nascita. Miranda quindici circa. […]

Il problema della schiavizzazione di Caliban diventa ancora più alto e più profondo. Prospero ha schiavizzato un bambino, a quello ha insegnato a parlare e da quello si è fatto aiutare a scoprire tutto dell’isola. Il bambino-re ha dato e detto tutto al Prospero misterioso e paterno sbarcato sull’isola con tra le braccia una cosa piccola e tenera. «Tu eri gentile con me, mi cullavi, mi raccontavi storie…» e via dicendo. Ecco la storia passata con Caliban. Un altro bambino cullato come Miranda. Poi il quadro cambia e l’idillio si trasforma in quasi tragedia. Perché Prospero non aveva tenuto in conto la realtà della vita.

Il peccato originale continuo di Prospero è di non tenere conto della realtà della vita. Di giocare in astratto o di inventare situazioni teatrali, di non rapportarle alla verità delle cose. Prospero dimentica, insomma, la vita per una sua idea di vita, come idea di un teatro.Appunti preparatori dattiloscritti datati 12 marzo 1977 – Archivio Piccolo Teatro di Milano

Caliban, secondo me, ha una sua “cultura”. Non è un mostro, ma un “diverso”. Non è un “essere privo dell’intelletto”, ma un essere con una “sua” intelligenza e una sua “sensibilità”. Quest’ultima più umana dei “bianchi” e dei civilizzatori.

Nato da Sycorax. Chi è Sycorax, la strega dagli occhi blu. Mi sono arrovellato a lungo su questi occhi blu. Loro l’hanno tradotto facilmente in modo negativo. Io non ci riesco. Jan Kott proponeva «vuoti», Lombardo «cagna dagli occhi blu». Ove il colore degli occhi entra in contrasto con la parola strega. Non è ancora detta l’ultima parola. Io penso involontariamente allo strabismo di Venere e la psicanalisi c’entra per qualche verso.

Sycorax è un essere lontano, mitico, antichissimo, sposata con Setebos, dio delle Patagonia […]. È nera, nera profonda come la regina di Saba, o non nera profonda, ma bruna, e Setebos rosso o altro. Il figlio è una mescolanza di nero o un altro colore profondo, bruno-rosso-nero, qualcosa di “estraneo” comunque. È un punto da chiarire, ma è un’invenzione comunque da fare. E decisiva. Dipende da tutto, ma anche dall’essere umano che si potrà trovare per Caliban. E poi gli occhi blu sul nero. Perché Caliban non potrebbe avere, lui, gli occhi blu della madre se fosse completamente nero (Berbero o Tuareg)? Ancora più “strano” e più “mostruoso” per i “bianchi”. Perché più straordinario.

E la madre aveva una cultura. E l’ha insegnata, come le era possibile, a un bambino suo. Per dodici anni. Caliban ha assimilato un’altra cultura per dodici anni. Ha imparato quello che poteva. Il resto l’ha inventato sui “dati avuti”. E sulla deformazione che la cultura “bianca” soprammessa gli ha procurato. Dunque Caliban parlava. E come! E parlava con una sua lingua (language) evoluta ed espressiva. Conosceva le cose e sapeva esprimerle, nei limiti della sua età e ai limiti della morte della madre. E, a proposito, c’è qualcosa di estremamente toccante e tragico in questa morte, buttata lì da Prospero come un dato di fatto, come dato di fatto è tutto l’antefatto di Sycorax, del parto, della nascita di Caliban.

Si ha voglia di dirmi che l’antefatto non conta e che non bisogna mai parlare del testo “prima” di quello che è scritto. Ma ci sarà pur una ragione se, per la prima volta, mi capita di continuo, con La Tempesta, di pensare alla storia prima e dopo. La Tempesta ha dei prolungamenti incredibili, delle implicazioni incredibili nei due sensi, nel prima e nel dopo. […]

Su quest’isola deserta, in mezzo al mare, un “bambino”, partorito da una madre potente ed “esiliata”, una madre misteriosa, mediterranea o oceanica, dagli occhi blu, come il mare, e poi allevato e poi lasciato, un giorno, solo, abbandonato, inerme, con quel tanto che aveva potuto imparare. La madre non c’è più. Il bambino, quasi dodicenne, lasciato solo nella grande e vuota isola, nelle notti immense. Penso allo strazio, alla paura, alla solitudine di quelle notti. Ciò che poteva aiutare Caliban è stata la Natura, cioè l’isola, coi suoi animali, tutti, i porcospini nella notte (che si abbeverano al montaliano «filo di pietà»), le scimmie, anche i serpenti amici, tutte le api che ronzano e danno miele, e gli alberi e l’acqua che suona e il mare che suona ancor più profondo, il mondo intatto e gli astri, il maggiore e il minore, di notte, di giorno. E qualche rituale, qualche canzone imparata, qualche cerimonia intravista. Sì, Caliban ha usato e usa alcuni rituali e alcune cerimonie, in parte venute dalla madre, in parte reinventate su un codice antico e perduto, come memoria forse ancestrale. E usa questi cerimoniali quando può e capita. Per esorcizzare gli spiriti di Prospero, per esempio. Per festeggiare. Per vincere i tuoni e le tempeste, per propiziarsi la natura diventata nemica per colpa di Prospero. Forse per salutare il sole, il plenilunio e così via.

Questa, sì, è speculazione a priori. Ma l’avvicinarsi a questo “prologo” ci porta a scoprire alcune ragioni testuali […].

Caliban parla “letterario” con estrema proprietà e con eleganza. Ci sono persino echi di invettive di Coriolano e qualcosa del Cimbelino nelle sue maledizioni e ironia. I due “veri mostri” parlano invece in prosa e cantano canzonacce da trivio. L’unica canzone che canta nel testo Caliban è una canzone di “rivoluzione” sulla libertà! Caliban parla dunque così “bene” perché ha imparato bene l’inglese. Da un letterato, scienziato e mago. Non da un maestrino di scuola. Prospero ha fatto il maestro di scuola a Miranda e al “mostro”. E l’ha fatto da par suo. Miranda poi è diventata persino “maestra del luogo comune” nelle sue esclamazioni («ahimè», «pietà» e così via). Caliban ha fatto sua perfettamente la lingua colta del “bianco” e l’adopera non solo per maledire. Sa maledire bene. E lo fa. Ma oltre che maledire sa rivendicare la sua vita, e usa persino un certo spirito beffardo e in qualche punto crudele. Lombardo dice che, a poco a poco, persino il linguaggio di Caliban nell’avanzare della Tempesta si corrompe un poco. Se così (e non ho ancora avuto modo di riscontrarlo), è ancora un altro colpo di genialità pura e di verità di Shakespeare. Cosa resta però dell’antica lingua di Caliban? Poco, fuori. Molto, dentro e in privato. Non parla con nessuno la “sua” lingua, non può dare la sua cultura a nessuno. Solo a se stesso, in solitudine. Ecco perché, se è possibile, mostrare questa solitudine di cultura si può fare solo nei monologhi e non evidentemente con delle battute che Shakespeare non ha scritto. Forse, o probabilmente, con delle strane canzoni o brandelli di canzoni o strani versi mormorati nel corso di un rituale qualsiasi o di un resto di rituale.

Io credo sia possibile pensare che Caliban si è anche costruito del materiale magico. Innanzitutto una maschera rituale. Tale maschera però può anche essere dipinta […] e un vestimento magico. Esorcistico. È un materiale “segreto” che viene usato in segreto. È un suo tesoro e ha un valore plastico evidente. Di fronte al ciarpame esposto da Prospero per attirare “i rivoluzionari”, Caliban mostra un estremo disprezzo testuale. Dunque sa “distinguere”, probabilmente perché ha una “misura” di tipo estetico. La sua estetica è da una parte naturale e dall’altra proviene da una “altra” cultura di cui egli sa poco, ricorda poco ma ricorda, e di cui ha il segno dentro.

Così Caliban può esibire in parte un’ombra di rituale proprio nella sua prima entrata del secondo atto. Mi sono chiesto sempre il perché della didascalia shakespeariana («si sente un tuono»). Ho pensato che La Tempesta ha una seconda tempesta che si annuncia, questa volta vera, non fatta da Prospero. Ma Caliban ne ha paura e la identifica in una vendetta naturale di Prospero. Per Caliban la tempesta, il tuono, il fulmine sono ormai diventate “cose di Prospero” e forse di Ariel, come credo probabile. Caliban entra “solo” in scena perseguitato da un tuono che lo terrorizza e che egli attribuisce a Prospero come punizione. Una delle cose più terribili della Tempesta è che Prospero ha rivoltato la natura contro Caliban, ha trasformato le cose e gli animali amici in nemici e torturatori. È la rivolta delle “cose sue” contro Caliban. Perfidia assoluta della cultura “bianca”. Allora, ecco che la maledizione di Caliban solo, può essere immaginata ritualizzata con parole in inglese frammiste con suoni e musiche “straniere”, suoni incomprensibili ma ritmici e con un loro andamento melodico. Potrebbe quasi danzare e tirare fuori una maschera.

Caliban ormai “vive” solo, in un luogo suo, in una sua tana. È stato cacciato dal “paradiso terrestre”, la grotta di Dio-Prospero che lo teneva al caldo con Miranda! Vive ormai “fuori”, legato come un cane, a lavorare, mangiare e dormire, “fuori”. Ma questo “fuori” miserabile è “suo”.Appunti preparatori dattiloscritti datati 19 novembre 1977 – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- La vecchiaia di Prospero

Ancora balzato davanti, vivamente, il tema della vecchiezza. Quello del Lear in un altro senso. […] La Tempesta, opera ultima. Le opere ultime dei grandi, degli ultimi, degli eterni. I grandi vecchi che lasciano le loro ultime parole al mondo. E il teatro che diventa una specie di necessità. La rappresentazione, il teatro nel teatro.

E poi ho visto Miranda: una bambina con gli occhi estatici aperti sul mondo. Un’apparizione, vicino all’acqua, in un colore verde. Una bambina matura e consapevole di molto. Pronta alla vita.

La Tempesta: un grande vecchio che non è vecchio, ma pare così vecchio perché sa molto o troppo o troppo poco. Pare così “vecchio” perché intorno a lui ci sono giovani e quasi bambini. Un solo altro vecchio, diverso. E in mezzo i bambini: la bambina Miranda, la/il bambina/bambino Ariel, il giovane Ferdinando, il suo giovane contrario Caliban. Quattro creature giovani, il più possibile… In cielo, in terra, nell’aria, nel fondo, nel mare, sulla spiaggia… Si gioca la storia del mondo. E gli assassini, giovani anche loro…Appunti preparatori dattiloscritti datati 4 aprile 1977 – Archivio Piccolo Teatro di Milano

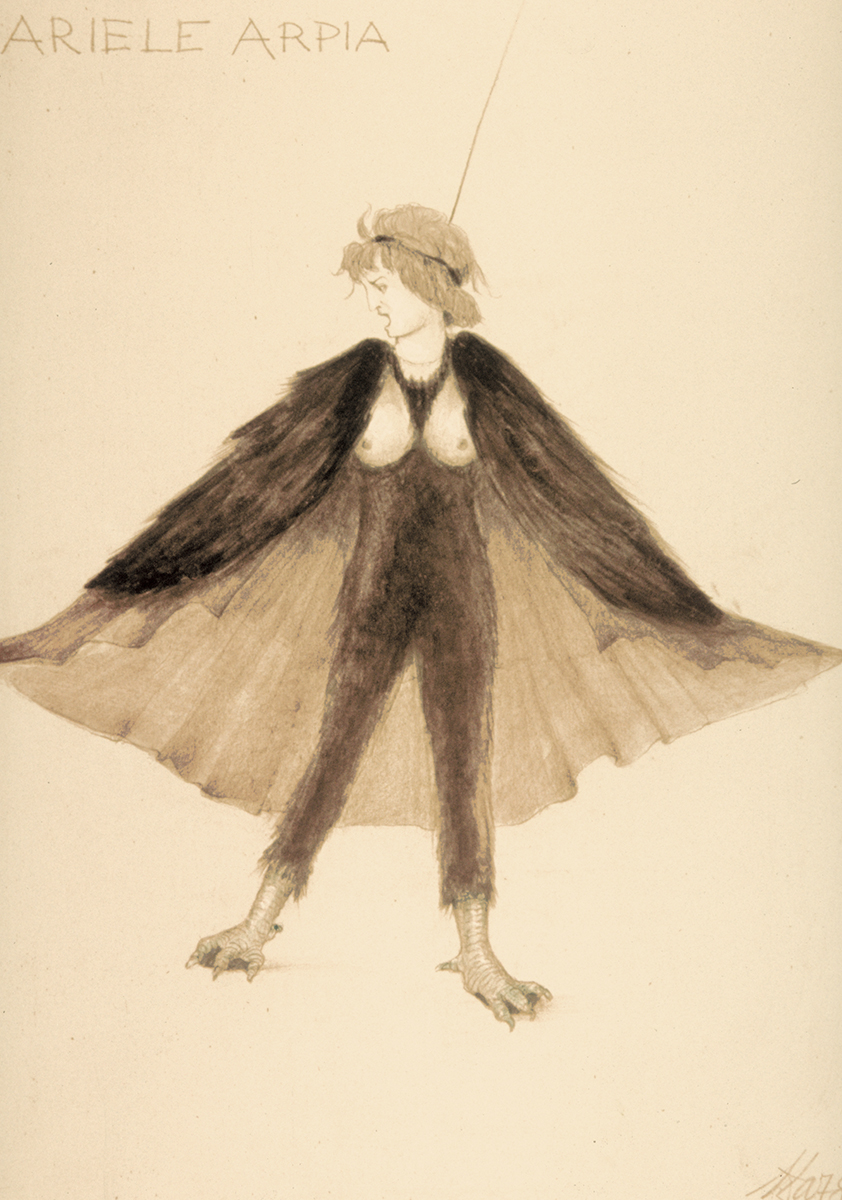

- Ariel, una piccola nuvola viva

Ariele, naturalmente Ariel.

Vestito di velo-garza, grigio e azzurro. Trasparente e no, a strati, che fluttua. Mani nude e braccia, quando escono dalla veste ampia. Manine e piedini.

Ariel, una “piccola nuvola viva” che scende dall’alto appesa al filo come le nuvole di garza degli inganni barocchi e, al suolo, si rotola, palpita, si allarga, si alza e si stende. Ariel è sempre in movimento: o appena appena, come un alito di vento, o di più, con movimenti più larghi e ampi che poi però si restringono. Palpitazione di Ariel. Talvolta si nasconde da se stesso dentro di sé, senza viso, né mani né braccia, qualche volta guarda da sotto o in mezzo al velo. Viso bianco, infantile, senza espressione. Occhi furbi, azzurri chiari. I capelli? Cos’ha in testa? Una parrucca lieve lieve che ondeggia, capelli quasi bianchi, d’aria? Ma come? Cadenti o in su o a nuvola?… Grande problema. O la testa è coperta da qualcosa: come la maschera di Pierrot, una calotta nera, astratta, di feltro? O altro?…

Ariel gioca con Prospero. Gli gira intorno, l’abbraccia da dietro, gli salta nelle braccia, gli si attacca al collo. E Prospero gioca con Ariel quasi sempre. Come con un bambino con una palla di schiuma, come col mare (quando è ninfa marina). C’è qualcosa di “innocente e perverso” nel gioco “fisico” di Prospero e Ariel.Appunti preparatori dattiloscritti datati 1° agosto 1977 – Archivio Piccolo Teatro di Milano

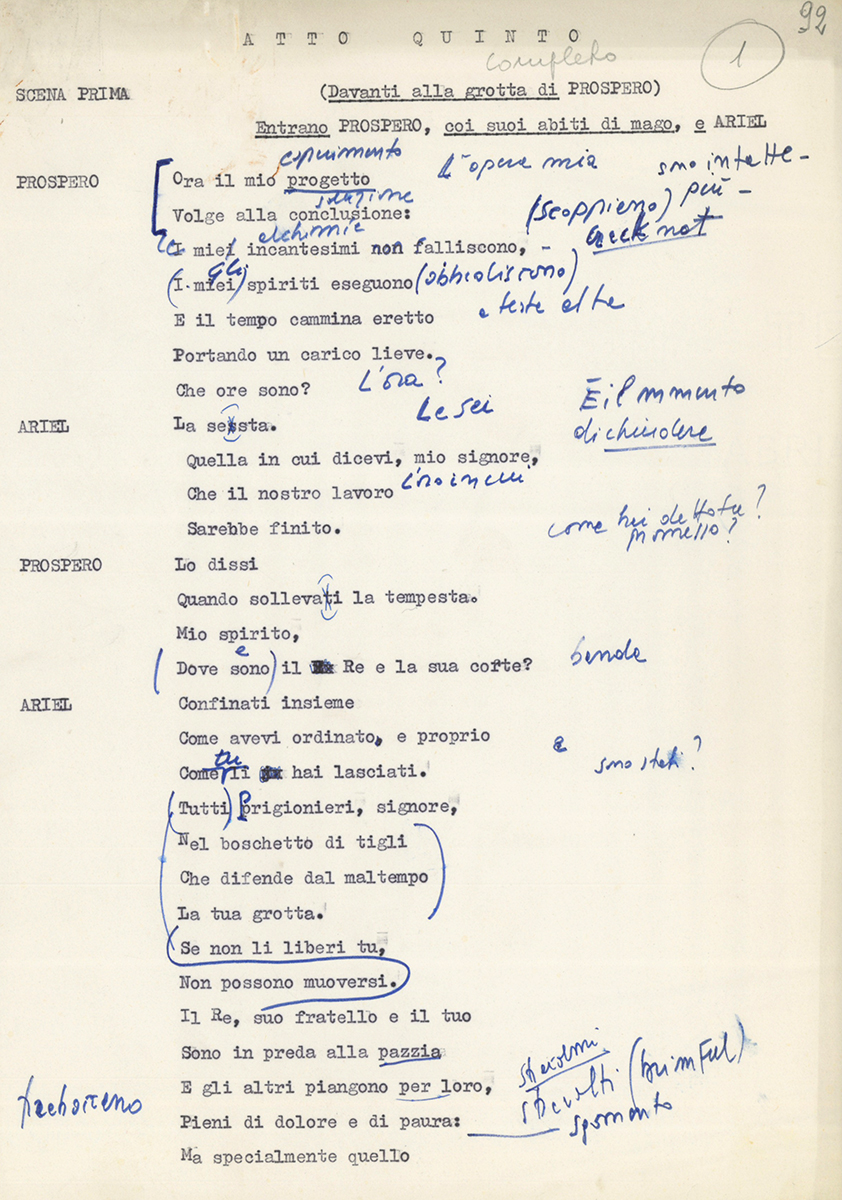

- La traduzione, un lavoro bestiale e umile

Caro Agostino [Lombardo]!

Finalmente ho potuto mettermi con un poco di calma al lavoro sulla Tempesta. Soprattutto sul problema della traduzione. Per il resto ho continuato a pensare e ripensare agli altri problemi che sono “enormi”. […]

Dove sono, io, per ora? Quasi nel vuoto. Con un tale cumulo di interrogativi, di perplessità di fondo, davanti a un testo che mi appare sempre più insondabile. Sento il pericolo della sopravvalutazione ma, dall’altro, sento quello della semplificazione “teatrale”. Insomma è una situazione analoga a quello che ho vissuto per Il flauto magico.

E alla fine concluderei che tutto, qui, è perfettamente pensato e calcolato, con una tale sapienza e misura dell’arte da apparire “irrappresentabile” o “incomprensibile” a teatro, nella sua complessità. Il teatro, insomma, per un’opera che è “tutto teatro”, appare un “mezzo” limitativo, persino troppo concreto in immagini e suoni e convenzioni. Soprattutto troppo “veloce”.

[…] La traduzione. Sono arrivato al tuo primo atto, dopo un lavoro non sistematico ma lungo sul testo e dopo aver consultato il consultabile, dopo aver provato e riprovato a tradurre (ma, ti dicevo, il mio inglese non esiste quasi) e dopo che Lunari mi ha fatto e sta facendo un lavoro, veramente incredibile, di analisi verso per verso, parola e senso, con tutte le possibilità implicite secondo i testi sacri e non sacri. Ti dico: un lavoro bestiale e umile ma che mi ha aiutato a capire certe cose che non avrei mai potuto capire. Questa “conoscenza” paziente e faticosa mi ha portato a capire meglio di chiunque altro, credo, il valore della tua traduzione. Il problema di fondo è questo: una traduzione è, a teatro, legata anche alla sua “traduzione scenica”. Sono due momenti inscindibili, e “contemporanei”, vorrei dire. Cioè impossibili. Qui ritorna l’ossessione di quel “modo di fare teatro” che non riesco a fare e mai riuscirò a fare. È troppo tardi ormai! Un teatro fatto “a teatro”, fin dall’inizio, da un gruppo di lavoro, attori compresi ovviamente, che “nel vuoto” di un palcoscenico “vuoto” incominciano a indagare un testo, cioè un mistero e procedono per illuminazioni, errori, scambi dialettici, prove e controprove, fino a una certa fine “provvisoria”. […]

Questo primo atto dovrebbe essere discusso assieme, almeno noi due, dopo che io avessi finito il lavoro di indagine e dopo che io avessi “da solo”, e sulla scorta di ciò che hai tradotto, chiarito meglio alcune cose a me stesso. Poi “riscritto”. Poi… certamente ritoccato in sede di prova, magari avendo ipotizzato due o più proposte per certi punti da “verificare” sulla scena.

Questo è il massimo possibile? O è già “oltre il massimo concesso”? Se penso al tempo, a quello che mi sta davanti, ai tuoi impegni, ai miei “obbligatori”, mi cascano le braccia. Ma vogliamo tentare, Agostino? Atto per atto o, se vuoi, mezzo atto per mezzo atto? Rubando quello che possiamo rubare, scrivendoci quando non ci possiamo vedere, telefonandoci e stando ovviamente anche un poco insieme?Lettera datata agosto 1977 e indirizzata ad Agostino Lombardo, pubblicata in “La Tempesta”. Tradotta e messa in scena, a cura di Rosy Colombo, Roma, Donzelli, 2007

- La prima scena d’amore tra Ferdinando e Miranda

La prima scena d’amore è difficilissima. Su due registri quasi. L’uno più formale: Ferdinando. L’altro più vero: Miranda.

[…] Ferdinando monologa, arrestando il lavoro. Poi arriva Miranda. Lui è tutto “lirico”, il suo è “amor cortese” ancora formale, anche se sincero. Lei è tutta fuoco. Io vedo Miranda, implume ma donna che lo fissa con gli occhi spalancati e lo segue con lo sguardo senza lasciarlo mai, con piccoli movimenti rapidi; lui grande, lei piccola, una belvetta. C’è un che di malizioso, carico di sessualità ancora nuova, da parte di Miranda, che a un certo punto si getta, semplice (ma pensa che difficoltà spiegarlo all’ipotetica bambina-donna che non c’è!), addosso a Ferdinando e gli dice la terribile battuta: «Perché sono vile». Ferdinando non deve fare la figura del “giovane imbecille” che si rifiuta ma non è all’altezza della situazione. È lui che la vede sotto un punto di vista diverso. E la situazione è pericolosa, scenicamente. Quasi comica (e perché no?) se fosse possibile. Certamente al limite dell’ironia. Si dovrebbe sorridere a questa scena, non essere rapiti dall’empito d’amore che si sprigiona dai due. Ecco la differenza tra Romeo e Giulietta e questa scena. È tutta un’altra cosa. Ma è pur sempre amore.

La situazione di Prospero è ingrata. Può sembrare un vecchio che spia la figlia perché non venga sedotta. Il che sarebbe poi estremamente intelligente pensando che è Miranda che vuole sedurre, senza quasi saperlo, Ferdinando. Ma Prosperò che fa cucù, nell’ombra… Forse come altre volte, Prospero, lo sento oscuramente, è sceso in platea, tra di noi e guarda “da giù”. Forse questo Prospero non fa mai cucù dalle quinte o dalla roccia, ma è il regista che passa come un’ombra, nel buio, e guarda e non sai se è lui l’autore della cosa, o lo strumento o altro! Anche questa, un’altra intuizione difficilissima da realizzare con senso del limite e poesia. Occorrerebbe un teatro vuoto con le poltrone lontane, in un altro rapporto. Allora Prospero, in una solitudine che è quella delle prove, quando sei solo a “fare fantasmi”, nel teatro silenzioso e pauroso anche, perché pieno di spiriti, può viaggiare e osservare e commentare, come qui, in questa scena. Per me la battuta è dolorosissima e vera. Noi siamo ormai della razza di quelli che restano a terra.Lettera senza data indirizzata ad Agostino Lombardo, pubblicata in “La Tempesta”. Tradotta e messa in scena, a cura di Rosy Colombo, Roma, Donzelli, 2007

- I costumi di Prospero e Miranda

Attenti alle ricerche troppo minuziose e pedanti e anche alla voluttà del “reale” e del possibile. Tutto non può nella Tempesta essere rigorosamente plausibile. C’è nella Tempesta il mistero e l’incantesimo. È la materia stessa del teatro. Ma attenti anche al suo contrario, al dire: tanto è una favola, è così perché deve essere. Anche questo è teatro: una cosa viene fatta e detta in quel momento, a teatro, perché se no il teatro non può farsi. È il problema della verosimiglianza e della verità, della plausibilità in senso largo e della realtà in senso naturalistico.

Lo spettatore a teatro accetta molto, ma non tutto. […] Il teatro richiede una sua logica folgorante, immediata, chiara. A teatro non c’è abbastanza tempo per “pensarci su”. Nell’attimo in cui avviene deve dire tutto quello che c’è da dire e deve chiarire tutto quello che c’è da chiarire. E sempre a proposito degli abiti-costumi della Tempesta ecco il problema dei “vestiti” di Prospero, Miranda. Come sono vestiti, anzi come erano vestiti durante i dodici anni dell’isola? Noi li scopriamo dopo dodici anni di naufragio. C’è, nella Tempesta, un famoso “bauletto” dato per pietà umana a Prospero, nella carcassa marcita di una nave, con dentro vestiti e cose utili e i libri più cari. […]

Molte robe di Prospero sono restate nel bauletto misterioso, come “memorie” intonse. Forse, dentro il bauletto, c’era anche qualcosa del “duca”, il berretto ducale (Jan [Kott] insiste sul berretto del doge e ha ragione). Trapunto d’oro, ricchissimo di perle e pietre. Era nel bauletto con una stola o altro del potere e insieme a questo i libri magici più segreti. Certo, quando nel finale ci sono i garments che attirano i ladri rivoluzionari, sono proprio questi, intonsi, che serviranno in parte per la “trasformazione” di Prospero in Duca reintegrato nel suo rango.

Qui si apre un problema che non ha a che vedere con i “vestiti”, ma che è un problema capitale e difficilissimo da risolvere.

Prospero è in una situazione diciamo “base” – abito normale dell’isola. Poi adopera per la tempesta, o forse altrove (da individuare i punti) i vestimenta magica. Poi si veste da “duca” per il finale sull’isola, per il pranzo di riconciliazione. Ma subito dopo, quando dice l’epilogo, siamo al “massimo della spoliazione”. Ovviamente non è scritto come didascalia, ma è scritto come fatto poetico intrinseco: Prospero si spoglia di Prospero e diventa attore-Prospero che parla al pubblico. In più è un atto estremo di spoliazione interiore da esteriorizzare con il “togliersi potere magico”, con il togliersi il teatro di dosso. E questo, pochi attimi dopo della massima vestizione. […]

Il problema dell’abito base di Prospero durante La Tempesta è più importante del problema del “vestimento magico”. A meno che (cosa che io escludo) Prospero non indossi per tutta La Tempesta, meno durante la prima scena dell’inizio, il “mantello magico”, come si fa quasi sempre. Secondo la tradizione e il testo, Prospero incomincia vestito con il “mantello magico”, poi se lo leva con una battuta inequivocabile e lo posa praticamente a terra. Poi non c’è nessuna indicazione di quando se lo dovrebbe rimettere Ma è chiaro che di quel mantello o altro qualcosa deve succedere. […]

D’altra parte è necessario, a mio avviso, che Prospero indossi un costume base non magico. E che questo costume sia “la colonia”, la piantagione, il dominio del bianco sul nero. E in più che sia “dodici anni” di naufragi nell’isola deserta dove tutto potrebbe incominciare di nuovo, persino il vestirsi. E tutto è “fatto a mano” dal naufrago. I suoi aspetti devono in qualche modo assommarsi nel costume di Prospero, quindi un costume difficilissimo che deve però apparire molto chiaro e leggibile per chiunque; sì, certo, è un ex duca, è un naufrago da dodici anni nell’isola deserta e ha dovuto arrangiarsi da solo, sì, e un colonizzatore e un oppressore anche, che ogni tanto si trasforma in un mago scienziato. […]

Ma ancora più difficile, sebbene meno complesso, il problema di Miranda. Come veste “sempre”, meno che alla fine, Miranda? Di solito viene vestita come la compagna di Tarzan, in meglio o peggio come Paulette Goddard in Tempi Moderni. È chiaro che nel bauletto non c’erano vestiti “da donna”. Che non potevano essere previsti. C’erano solo stoffe, vestiti maschili. E poi Miranda era una infante. In fasce, si può dire. Poi è cresciuta. E Prospero l’ha vestita lui. Bella questa immagine invisibile di Prospero che veste la bambina, che costruisce i vestiti per lei. Probabilmente per il pubblico sarebbe comprensibile vedere Miranda vestita con “qualcosa del padre” ridotto molto semplicemente a foggia femminile, secondo “la moda” del tempo. Un abito rinascimentale semplicissimo tratto da una veste di Prospero o forse una “camicia” o qualcosa del genere di Prospero, raccorciata e ristretta, in qualche modo, da Prospero e da Miranda, che “ha imparato” da Prospero anche a cucire. Questo “cucire” da uomo che non sa, con aghi che non ci sono e forse filo che non c’è, possono essere i segni del “primitivo” necessario. Stoffa semplice da camicie da uomo. Foggia da donna, secondo il tempo, ma ricavata approssimativamente da un modello ideale, secondo la prospettiva di un uomo che non sa nulla di moda e di cucito e resa quindi ancora più schematica e semplice. Punti di cucitura larghi con filo che non è filo ma materiale vegetale, ben visibile sulla stoffa “di corte comunque”, stoffa colta. La lunghezza della veste, le maniche, ecc., è tutta da verificare sulla scena in rapporto al fisico della Miranda da trovare. Se è realmente (come si deve) una bambina appena cresciuta, la veste “da uomo-donna” un po’ più grande e lunga può dare una straordinaria suggestione. Se è un po’ più matura l’attrice, allora è necessario procedere nel senso contrario.Appunti dattiloscritti datati 17 agosto 1977 – Archivio Piccolo Teatro di Milano; pubblicati in “La Tempesta”. Tradotta e messa in scena, a cura di Rosy Colombo, Roma, Donzelli, 2007

- Occorre un disperato coraggio per fare, oggi, La Tempesta

È iniziato il lavoro della Tempesta.

Da quando? Forse dal 1948, quando, per la prima volta, ho affrontato La Tempesta di William Shakespeare. In mezzo, quasi duecento spettacoli, trent’anni di vita e di teatro. Da allora, dopo la rappresentazione nel Giardino di Boboli, in qualche notte incantata, con giochi d’acqua e fuochi d’artificio e con la divina incoscienza della giovinezza, molti altri testi di Shakespeare sono venuti alla ribalta in un lungo itinerario che è approdato al Re Lear. Ed è dal Lear che, anni dopo, parte La

Tempesta. Da certe conquiste o comprensioni, nate dal lavoro compiuto su un abissale capolavoro che è innanzitutto un cammino di conoscenza, un itinerario nel buio, per arrivare a una particella di luce. Umana e poetica.

Ma La Tempesta è stata segretamente e costantemente presente in tutta questa indagine su Shakespeare e, quindi, sull’uomo e la sua storia. Tutt’al più è venuto il momento di “riprendere” oggi di nuovo in mano il testo e di tentare di darlo al pubblico con uno spettacolo che mi sembra, fin dall’inizio, impossibile.

Perché dunque rappresentare La Tempesta? Risponderei: perché bisogna sfidare l’impossibile, perché è il nostro dovere di uomini di teatro (e, a lampi, di artisti), a un certo punto della nostra vita e della nostra conoscenza, affrontare direttamente l’impossibile, anche a costo di uscirne spezzati – ma anche per strappare un altro pugno di verità del mondo. Una scelta, a teatro, del resto, non è mai pura. Nasce sempre da circostanze più o meno favorevoli, da sensazioni di opportunità e di necessità. Ed è, nonostante tutto, una scelta fatta da altri che un “direttore di teatro” poi fa sua. Davanti alla Tempesta non so, dunque, se questa scelta riassuma un bisogno, in qualche modo “oscuramente collettivo”, o se, invece, non sia più che altre volte (quasi un’eccezione) un bisogno profondo della mia teatralità, giunta alla sua ultima svolta. Non so se l’estremo messaggio umano della Tempesta, così disperatamente solo, possa rappresentare qualche cosa di necessario nella terribile distrazione dell’oggi. Non so se questa inquieta luce di speranza-non speranza, questa interrogazione estrema sul destino dell’uomo possa scuotere la fibra di quel “riassunto del mondo” che è sempre il pubblico. Ma parve così anche per il Re Lear e poi ci si accorse che il collettivo umano – quel collettivo tempestato dai mass-media, dalla confusione delle lingue – voleva invece raccogliersi intorno a grandi parole scritte da un grande uomo e poeta che a distanza di secoli, poteva ancora parlare “direttamente” alla nostra contemporaneità. E che sapeva raccogliersi, insieme, in un silenzio attonito e comprensivo. Come si spiegherebbe altrimenti il grande “incontro pubblico” che il Re Lear che abbiamo rappresentato ha trovato nelle platee del mondo, in questi anni, in lingue diverse?

Non certo il magico di una regia o il fascino di un attore. Mai, ricordiamolo, mai sono queste le cose che determinano a teatro l’incontro lungo, continuo, caldo e travolto, della gente con la realtà di uno spettacolo di teatro. Esso nasce da qualcosa che sta più in là dei mezzi del teatro, un qualcosa che il teatro, però, ha il dovere di cercare e di trasmettere il più limpidamente possibile, il più onestamente possibile. Così nasce questa edizione della Tempesta, da molto tempo come sottofondo segreto di un lavoro fatto su Shakespeare; da meno tempo, dopo l’esperienza sconvolgente del Lear; da ancora meno tempo, circa un anno, dal nuovo studio intrapreso sul testo. Il testo come matrice unica per il teatro – che indica, spinge, propone ogni soluzione di suono e gesto perché la racchiude in sé, perché le appartiene.

Guardo su un tavolo l’accumulo di libri, con i segni, le strisce di carta bianca che ne escono, a indicare un punto di riferimento, un’immagine che ci ha colpito. Altri verranno. Altre pagine andranno ad aggiungersi a quelle già scritte. Dietro a un’interpretazione di un’opera di teatro – quando essa si realizza con un autentico e amorevole sentimento scientifico – ci sono certo molti libri scritti dagli interpreti e mai pubblicati, molti studi letterari, storici o altro, che non vedranno la luce se non quella incandescente della ribalta (vera o fittizia che sia) del teatro. E così deve essere. Dunque, stiamo scrivendo questo libro sulla Tempesta di Shakespeare. E continueremo a scriverlo, fino al momento della rappresentazione, come sempre con disperata tenacia e con l’incessante volontà di aggiungere una sillaba in più al vocabolario del mondo. Ma qui, nel cuore della Tempesta, l’uomo di teatro si trova davanti al teatro nella sua ultima essenza. Tocca, o crede di toccare, gli estremi limiti del teatro. Nella Tempesta c’è l’estrema stanchezza e vanità del teatro e, al tempo stesso, l’estrema importanza troppo delusa della vita. C’è la glorificazione del teatro, delusa e trionfante, del teatro come mezzo altissimo e insostenibile di conoscenza e di storia, ma, entro certi limiti, inutile, terribilmente inutile o insufficiente, per il muoversi inconcepibile della vita che sempre lo supera.

Occorre un grande coraggio, un disperato coraggio, per fare La Tempesta di William Shakespeare oggi. Ma, forse, è di gesti come questi che proprio oggi si ha bisogno.È finito il lavoro della Tempesta, programma di sala de La Tempesta, regia di Giorgio Strehler, stagione 1977-78

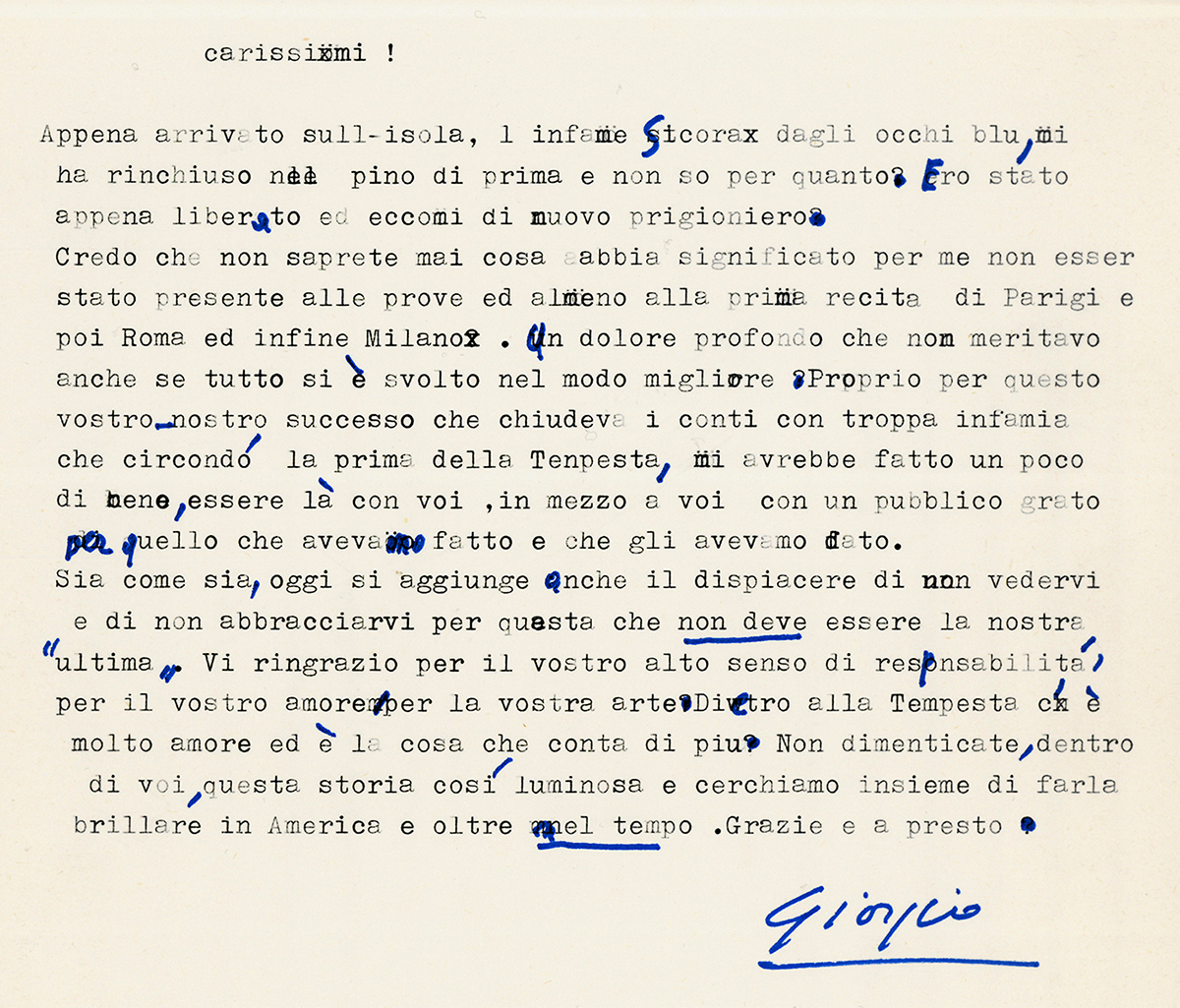

- Un gesto attivo di rifiuto del nulla

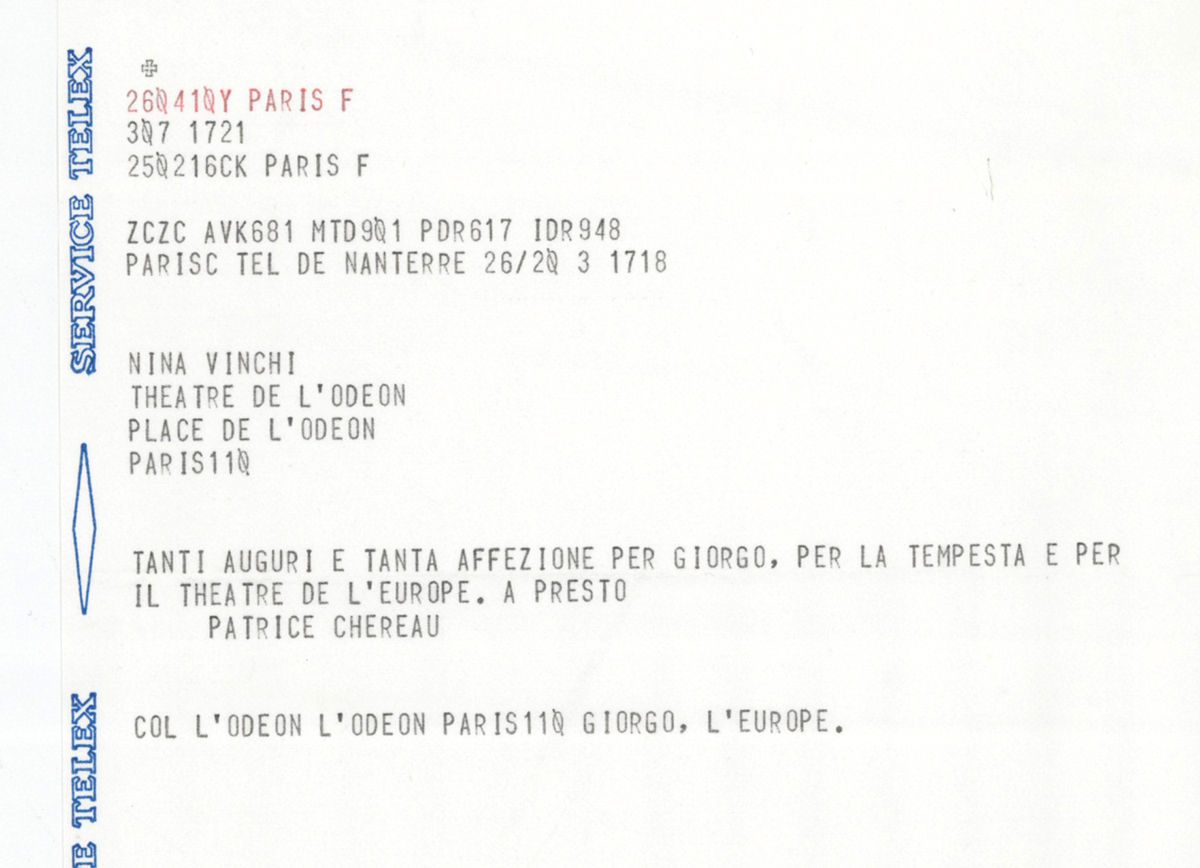

Quale testo, quale autore, quale spettacolo poteva “naturalmente”, più di ogni altro, avere la ragione di inaugurare un Théâtre de l’Europe se non William Shakespeare, The Tempest, recitata dal Piccolo Teatro di Milano, teatro italiano, certo, ma che sin dalla sua nascita ha mostrato una vocazione europea, senza equivoci, con l’impegno di mostrare il volto umano del teatro e la sua perpetua missione di legare gli uomini agli uomini nel cuore inquieto del nostro continente? Ed è per questo diventato quasi ineluttabile che io abbia deciso di far rivivere La Tempesta di Shakespeare, già allestita nel corso della stagione 1977-78. Ho voluto fare di questa opera quasi una nuova edizione, anche se questa Tempesta riprende innumerevoli modulazioni dell’altra edizione. Molti attori sono cambiati, alcuni vuoti sono stati riempiti, almeno lo spero, alcune esperienze e riflessioni messe a frutto.

Oggi possiamo dire che questa edizione della Tempesta è da questo momento l’edizione “dell’Odéon”, quella del Théâtre de l’Europe, di Parigi, 1983. Mi sembra anche in modo sempre più chiaro che si esemplifichi, nella Tempesta di Shakespeare, il tema che noi abbiamo scelto per questa nostra prima stagione del Teatro d’Europa: Teatro-Illusione-Potere. Personalmente credo che la dimensione della Tempesta si ritroverà sempre in qualche modo legata alla drammaturgia che metteremo in scena al Teatro d’Europa o in qualsiasi altro teatro nei prossimi anni, perché La Tempesta di Shakespeare è il cuore, il nodo imperituro della teatralità europea.

È il prologo straziante, lacerante e magnifico della nostra storia di uomini e di teatro.

«Occorre dunque un grande coraggio, un disperato coraggio per tentare di far rivivere La Tempesta, oggi. Ma, forse, è di gesti come questi che oggi si ha bisogno…». Così scrivevo all’inizio delle prove della Tempesta. Ora che abbiamo tentato di farla rivivere, lo confermo. Lo confermo soprattutto nel loro senso di una fatica disperata e di una disperata fiducia. Una fiducia sempre più labile, ma pur sempre ancora fiducia, che il teatro possa oggi ridare in qualche modo, a una collettività che la sta quasi perdendo, la ragione dell’esistenza e della convivenza umana. La Tempesta è nata in un momento che a me sembrava avesse tutti i connotati dell’Apocalisse. Era la tragica stagione dell’assassinio di Aldo Moro. Ma un’Apocalisse degradata, in cui tutto si confondeva, tutto si annullava: rivolta, calcolato assassinio, rituale politico, dentro una spaventosa indifferenza. La storia non è stata fuori dal luogo dove costruivamo il nostro spettacolo. La storia arrivava e arriva, giorno dopo giorno, puntualmente, dentro i muri chiusi di un teatro, a Milano come a Parigi, su un palcoscenico-mondo dove una piccola collettività sta lavorando sulle parole di un grande poeta per inventare sogni e la realtà dei sogni e delle metafore. Non sogni gratuiti.

Immagini, suoni, significati che, proprio “mettendosi contro” un certo tipo di storia intorno, si rivelano, oggi come allora, un gesto attivo di rifiuto del nulla, un tentativo violento di opporsi a questo dissolvimento della ragione. Tanto più che ciò che si svolge sulla scena aveva e ha la sua ineluttabile carica di disperazione. La Tempesta è “un’opera disperata”, ma nello stesso tempo attiva, che domanda non il gesto suicida della rinuncia a essere uomini, ma la domanda di essere migliori.

È l’estremo grido del fallimento di un progetto umano e meraviglioso, e non riuscito.

È l’estrema domanda sul destino dell’uomo e della storia, delle sue contraddizioni e della sua poesia, e quindi del teatro. Teatro come parafrasi più vicina d’ogni altra alla vita. Ed essa lascia dentro di noi – ora che siamo alle ultime battute – non un sapore amaro, è troppo grande per questo, ma un senso quieto di profondo dolore, in una luce di tramonto, quando noi vorremmo che tutto nascesse nella luce di un primo giorno della creazione; lascia una profonda pena per questo destino umano che così difficilmente cerca la possibilità di svolgersi per l’uomo e non contro l’uomo. Eppure, nello stesso tempo, La Tempesta, che si chiude per noi l’ultima volta, proprio nell’attimo della constatazione dello scacco ci consegna una altrettanto quieta e profonda consapevolezza, che soltanto la conquista dell’umano – che non è semplicemente pietà, giustizia o tenerezza, ma accettazione della realtà umana, così come è, oltre la dolce utopia, oltre l’iridescente schermo dei grandi progetti, la dura, cattiva realtà –, soltanto la realtà conquistata e accettata può aiutare veramente l’uomo a prendere il mondo nelle sue mani, non per distruggerlo o avvilirlo, come sembra stia facendo a ogni tornante della sua storia.

La Tempesta ci appare ora sempre di più, oltre ogni sua implicazione – e le implicazioni sono tutte vastissime: politica, storia, arte, teatro – come un cammino di conoscenza, del suo protagonista, Prospero, verso la “conquista del reale”, e, quindi, un faticoso cammino di conoscenza per noi interpreti e per noi spettatori.

Ma, oltre a ciò, appare anche una grande parabola del teatro. Assieme alle domande ultime sulla stessa vita e sulla storia, sulla conoscenza che Shakespeare nella Tempesta ci pone, ci sono le domande sul destino della teatralità. Cioè le domande su come e perché noi facciamo teatro – proprio noi, gente di palcoscenico – e su cosa il teatro dovrebbe o potrebbe essere. Così, investiti anche in prima persona come lavoro di teatro, oltre che come lavoro di vivere, noi siamo arrivati a concludere uno spettacolo che è più di uno spettacolo, poiché a esso siamo stati quasi forzati a dare tutto di noi. Perché in queste quattro ore abbiamo dovuto, in qualche modo, riassumere tutta la nostra storia passata, tutto il nostro presente e quel tanto di futuro che riusciamo a scorgere nel buio davanti a noi.

Come sempre, ma più di sempre, consegniamo al pubblico uno spettacolo che nei suoi limiti, nella sua fatale imperfezione, è stato una ricerca veramente nel profondo, è stato un incessante esperimento, anche se ha – come ogni esperimento reale deve avere – una sua forma compiuta, un suo risultato visibile e verificabile. Ma il nostro è uno spettacolo che apre più domande rispetto alle risposte che può dare. Questa meditazione teatrale, che coinvolge l’uomo intero in una totalità che ci fa attoniti e impotenti, non ci ha lasciati indenni.

Ci ha lacerati. Resta da vedere quanto il terribile brivido di quest’opera di poesia – per me una delle più alte che il genio umano abbia saputo produrre – troverà in chi vede e ascolta la sua risonanza. Quanto di questa abbia una eco nel nostro spettacolo della Tempesta. Quanto si sia riusciti a fare perché con La Tempesta qualcosa cambi, anche se di poco, nel mondo, in quanto ha cambiato gli uomini che hanno vissuto La Tempesta sul palcoscenico e in platea.

Abbiamo sempre cercato – senza illusioni, ma con qualche certezza – di fare un teatro che voleva modificare il mondo. Mai, come in questa Tempesta, abbiamo sentito la fallibile, disperante, trionfale grandezza e responsabilità del nostro mestiere.È finito il lavoro della Tempesta, programma di sala de “La Tempesta”, regia di Giorgio Strehler, stagione 1983-84

Video

Bozzetti e figurini

Fotografie

In tournée

Documenti

- Agostino Lombardo. Tradurre Shakespeare per (e con) Strehler

Un giorno, era il 1977, [Strehler] mi chiese se me la sentivo di tradurre per lui La Tempesta. Ci vedemmo al Grand Hotel di Roma, dove era sceso, e parlammo in generale dell’opera, di come lui la vedeva, del perché considerasse tanto importante quel testo che io non avevo invece mai approfondito.

Si lavorava così: non appena finivo di tradurre un atto ci vedevamo a Milano e discutevamo per parecchie ore, praticamente ogni parola. A lui piaceva la traduzione, ma posso dire che l’importante di quel lavoro fu che, a un certo punto, entrambi cercavamo di capire La Tempesta. Lui arrivava molto agguerrito con almeno una decina di possibilità per ogni parola. In genere gli andava bene la mia traduzione, ma io ricavavo molto, proprio metodologicamente, sia dallo stimolo che in fondo ti dà lavorare con una persona così, sia dalle osservazioni che faceva. Tanto che quando ho pubblicato la traduzione gliel’ho dedicata proprio per via di questo scambio “critico”. Gli mandavo anche delle lunghe lettere di accompagnamento, atto per atto, in cui gli spiegavo le mie idee, che cercavo prima di tutto di chiarire a me stesso. Anche lui, all’inizio, mi mandava delle lunghe lettere disperate in cui mi parlava dell’impossibilità di mettere in scena La Tempesta.

Allora non avevo l’esperienza che ho adesso; ma lavorargli accanto mi ha fatto capire il suo metodo: è uno che, quando si mette di fronte a un testo, cerca, senza nessun pregiudizio. In questo caso abbiamo cercato e scavato insieme. Un’esperienza fondamentale per me, che pure non ero alle prime armi come traduttore ma che mi è servita per capire come si traduce per il teatro, quali sono i problemi specifici della scena. Da Strehler, dunque, ho ricavato il senso di un’interpretazione teatrale da adottare pur rispettando il testo. Perché lui, il testo, lo rispetta moltissimo: e la vera “sfida” è stata quella di trovare un equilibrio fra il teatro e la letteratura, fra il teatro e la parola. […]

Nel corso del nostro lavoro, che si è protratto per qualche tempo, non abbiamo mai avuto degli scontri, ma qualche discussione sì. Per esempio: Strehler aveva colto, subito, e mi ha fatto capire, l’importanza delle scene della congiura dei nobili nei confronti del re che a me invece sembravano un po’ marginali. In certe occasioni abbiamo cercato di allontanarci un po’ dalla parola originaria, per poi ritornarci perché, malgrado tutto, era sempre la più giusta. E qui successe qualcosa: lui si accorse che io traducevo in una prosa che prosa non era e mi spinse, anche materialmente, a usare la poesia. Su quella “spinta” ho lavorato molto, perché in italiano non c’è un verso corrispondente a quello di Shakespeare e così, nel corso del tempo, ho creato un verso un po’ differente da quello usato, per La Tempesta, basato sugli accenti, quattro per l’esattezza, che servono anche agli attori nella recitazione.

Ripensando al nostro lavoro di allora, devo dire che evitammo il pericolo di rendere Shakespeare o troppo alto o troppo basso. Riuscimmo, al contrario, a creare un linguaggio, recuperando la musicalità, perché entrambi eravamo convinti, già allora, che la traduzione dovesse essere contemporanea, non aulica, rivolta a un pubblico che doveva essere in grado di capirla; ma che, al tempo stesso, non poteva essere abbassata, avvilita, eccessivamente modernizzata.

Con Strehler ho capito che quando si traduce si deve tenere sempre conto degli attori, dei mezzi fisici degli attori. Che lo strumento del teatro è un uomo (o una donna) con i limiti dell’uomo, con il fiato dell’uomo: non puoi dargli trenta versi da dire senza una pausa… E qualche volta mi è capitato di cambiare una parola perché gli attori non si sentivano di pronunciarla. Un lavoro molto aperto, di ricerca, impensabile per me all’inizio. Per questo l’Università di Roma, su mio suggerimento, fece avere a Strehler una laurea honoris causa, di cui fu molto orgoglioso. Alla cerimonia feci io l’elogio. Lui arrivò lì, all’apparenza intimidito, ma dopo cinque minuti metteva già a posto la toga a tutti i professori presenti, faceva insomma la regia… Una cosa che ci divertì moltissimo.Agostino Lombardo, Traduzione come scambio critico, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e spettacolo, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997

«Non cesseremo di esplorare e alla fine dell’esplorazione saremo al punto di partenza, sapremo il luogo per la prima volta» scrive Eliot nei Quattro quartetti. Sono parole che sembrano particolarmente indicate per affrontare, sia pure con grande rapidità, il discorso su quella rappresentazione della Tempesta con cui nel ‘78 Strehler torna allo spirito del suo lavoro giovanile. Questa inesausta esplorazione avviene anche attraverso la traduzione. A questo proposito posso testimoniare direttamente, attraverso gli infiniti colloqui e gli scambi di lettere avuti con Strehler mentre la elaboravo, della tensione conoscitiva, della strenua pazienza, della passione e della straordinaria professionalità con cui Strehler lavora col traduttore. Per me è stata una lezione tecnica, ma soprattutto critica e morale. Proprio a questa inesausta esplorazione, che si attua attraverso la traduzione e poi naturalmente sulla scena, si debbono gli straordinari risultati, anche di pubblico, di questo spettacolo. Nata in un periodo, quello del delitto Moro, denso in Italia e in Europa di cupe ombre, La Tempesta rivela anche la volontà di compiere, come scrive lo stesso Strehler, un gesto attivo di rifiuto del nulla, un tentativo violento di opporsi a questo dissolvimento della ragione, di combattere ancora una volta il cane nero di cui diceva Vittorini. E il gesto era, a mio parere, tanto più significativo in quanto compiuto attraverso un’opera di estrema difficoltà: un’opera che, se a un primo livello sembra una favola, è in effetti una metafora di tutta una serie di problemi fondamentali di quel periodo. Shakespeare vi affronta alcuni nodi cruciali della situazione del primo Seicento. Così Prospero è sì l’uomo di fronte alla vita e alla morte e il padre di fronte alla figlia, ma è anche un duca. Attraverso questo personaggio Shakespeare riflette sul potere, sul principe: Prospero è anche drammaturgo, la sua azione magica si identifica con l’allestimento di spettacoli teatrali. Allora l’isola – questa bizzarra isola shakespeariana, che è allo stesso tempo vicino alle Bermuda e nel centro del Mediterraneo – è la natura, è l’America, è l’Inghilterra, ma è anche il teatro.

A mio parere la vera ragione della bellezza di questo spettacolo e della sua straordinaria intensità sta nel fatto che il regista fa del teatro – considerato in tutti i suoi aspetti, come illusione e come modo di percepire una verità – il perno, il centro dello spettacolo. L’immagine meravigliosa di Giulia Lazzarini che vola sopra il palcoscenico sembra proprio l’emblema del teatro, della natura effimera e insieme eterna del teatro, misteriosa, ambigua e inafferrabile come Ariel. Nella Tempesta – in cui la qualità metateatrale trova la sua massima espressione – Shakespeare delinea una vera e propria anatomia del teatro. Anche per Strehler, in quel momento della sua carriera, l’elemento metateatrale sembra proprio l’essenza del suo lavoro. Come per Shakespeare, anche per lui il palcoscenico non è solo metafora del mondo, ma è il mondo. Il metateatro perde ogni carattere virtuosistico o narcisistico per diventare strumento di una ricerca esistenziale. Mettendo in scena La Tempesta al culmine della sua indagine su Shakespeare, nel pieno della maturità di uomo e di artista, Strehler ha visto, lucidamente e appassionatamente come mai prima, che anche per lui il palcoscenico è il mondo, e che indagare sul teatro, sui suoi strumenti, sulla sua essenza, sul conflitto basilare che lo sostanzia e dilania tra realtà e illusione, significa indagare sull’uomo, cercare gli assoluti. […] Con La Tempesta si è aperta una nuova fase della storia di Strehler, una fase in cui la regia coinciderà forse con la creazione di immagini metateatrali che, pur nella loro fedeltà ai testi, costruiranno un universo autonomo come quello al di là dell’interpretazione dell’arte tout-court.Agostino Lombardo, Strehler e Shakespeare, in Giorgio Strehler o la passione teatrale. L’opera di un maestro raccontata al Premio Europa per il Teatro, a cura di Renzo Tian in collaborazione con Alessandro Martinez, Milano, Ubulibri, 1998

- Ettore Gaipa. Dai diari delle prove

11 marzo 1978

I bozzetti delle scene di Luciano Damiani circolano per la sala prove, mentre Giorgio parla dell’“ultima zattera” di una civiltà che ha in sé la contraddizione di una spinta verso un mondo nuovo e delle tare di una società in cui regicidi, guerre di conquista, evoluzione del potere economico, intrighi, congiure, genocidi gravano sul futuro. […] Per Jan Kott, La Tempesta è il dramma di un’illusione perduta, di una disfatta. Per Jan Kott, marxista disilluso, umanista rassegnato, è Prospero che torna ai suoi libri, alla sua Eneide, alla sua cultura che non cambierà il mondo. Ma ogni frase che Giorgio offre a noi nel corso di queste letture a tavolino – ora si comincia a sentire impegnati gli attori – ci dona l’alternativa di un diverso umanesimo. […]16 marzo

Aldo Moro è stato rapito stamattina. È stato proclamato uno sciopero generale, la prova è stata sospesa. Proprio ieri Giorgio parlava dell’impotenza dell’arte, dell’impotenza del teatro a mutare e rendere migliore la società, riferendosi alla simbologia di Prospero che abiura la sua “magia”. Siamo tutti come schiacciati da questo che è il più recente di infiniti drammi che stanno travagliando la nostra società – ma è spaventoso rendersi conto che questo, come altri drammi, sembra soltanto sfiorare le coscienze di tanti cittadini. Sono venuto a scrivere queste note nella mia stanza di via Rovello, sotto la sala prove, e non riesco a mettere ordine nei miei pensieri. […]

Questa Tempesta è l’amara tempesta di tutti e in ciascuno di noi. Una volta di più, in questa tragica giornata, mi rendo conto della necessità di portarla a compimento.27 marzo

Mentre gli attori riposano, fervono i sopralluoghi al Lirico. Intanto, dai bozzetti di Damiani, è scomparso un elemento che sembrava indispensabile, cioè la roccia che avrebbe dovuto polarizzare l’attenzione sull’“ambiente-Prospero”. Ormai l’isola è una pedana munita di tre botole da teatro e sezionata in due triangoli che possono assumere forme diverse e indipendenti, ed elevano le opposte punte posteriori creando di volta in volta immagini, paesaggi diversi. […]

Chilometri di seta cinese proveniente da una ditta di Brema vengono intanto approntati in sartoria e agitati dai mimi di Marise Flach a fingere il mare. È un effetto affascinante. Ma questi ragazzi non sono da invidiare, anche se la scena iniziale della tempesta non dura più di otto minuti. Provare per credere! Provare ad agitare con le braccia, restando invisibili (o correre lungo rivette, alte mezzo metro e lunghe sei, agitando la seta dal basso), metri e metri di questi veli, creando le immagini delle onde.

Giulia Lazzarini prova i voli di Ariel. È tormentata dall’“imbragatura” del bustino a cui è applicato il moschettone che imprigiona il cavo d’acciaio manovrato da Aurelio Caracci, il capo macchinista, tifoso della Lazio e nostromo continuamente tirato in ballo su questo vascello registico colmo di grossi e complessi problemi tecnici. Giulia sta diventando una vera acrobata e Aurelio un partner indispensabile. È lui a dover dirigere il cavo, allentare o tirare, sollevarla o lasciarla planare. Carlo Battisoni, di cui Giulia, nella vita privata, è la compagna, segue – pateticamente trepido – queste evoluzioni. È lui, il “regista dei voli”, con Marise, a ricercare le immagini, le posizioni, i movimenti mimici nell’aria.

Mimi sotto le onde di seta, Giulia a volteggiare nell’aria, la ciurma e la corte di Alonso alle prese con un dondolo, con un albero munito di vela e pennone e che, alla fine della tempesta, si spezza spettacolarmente, e il tutto fra lampi, tuoni, fragori che mettono a dura prova le corde vocali. Anche se avevo sotto l’Orchestra del Maggio Fiorentino nella Vasca dei Cigni di Boboli, il mio Nostromo del ’48 era un po’ più tranquillo, almeno da un punto di vista di movimento! […]23 aprile

Il medico curante di Giorgio gli aveva imposto qualche giorno di assoluto riposo; soprattutto l’aggressione e l’intermittenza delle luci di palcoscenico sono deleterie per le condizioni del suo occhio. […]

Il trasferimento al Lirico ha costituito per Giorgio una specie di trauma che non è estraneo alle sue attuali condizioni. L’“addio del Rinascimento” che voleva offrire, con questa Tempesta, dalla “povera grotta” di via Rovello, offriva problemi a dismisura; ma un tale impegno rientrava nella sua natura, era preceduto da esempi folgoranti, dal Coriolano al Nost Milan, da Galilei al Campiello. Il palcoscenico del Piccolo è sempre stato la sua invenzione più prestigiosa. Il Lirico è un partner sordo, opaco, riottoso. Oggi, al suo ritorno in platea, ci accorgevamo tutti dell’influsso di questo ambiente, per tanti riguardi estraneo. Persino le maggiori possibilità tecniche sembrano agire dispersivamente su una approfondita concentrazione interiore. Sembra quasi che mediante questo suo insistere su dati tecnici, di scenografia, di effetti sonori, di immagini in movimento, cerchi di attirare a sé questo partner recalcitrante, cerchi di toccare le corde di un suo “sentimento”.

Può avere sentimenti, un teatro? Certamente. Può avere corde da far vibrare? Senza dubbio.

È quello che Giorgio sta tentando. Una lotta disperata per farsi amico questo palcoscenico. Per rendere “umana” questa sala.24 aprile

Continua la lotta contro il mezzo tecnico da trasfigurare in un’immagine d’arte. Questa magia di teatro di cui si va sempre più permeando lo spettacolo, data l’immagine folgorante del prologo, non può che essere in progressione. […] Bene ha visto Giorgio nel creare un preciso riferimento costante fra magia di Prospero e mare. Questa coerenza di connessione fra elemento magico e ribollire degli elementi intorno all’isola ci porta a identificare gli spiriti con le avanzate delle onde di seta azzurrina sotto le quali si intuiscono – e a tratti si intravedono – i corpi di chi le mette in moto. Sono gli spiriti presenti e invisibili a gettare la tavola imbandita sulla riva, a gettare una grossa ondata sull’avvallamento fra i due corni del paesaggio in cui sostano i naufraghi e l’ondata si frange, si apre, si ritira, lasciando a terra non i relitti di un vascello naufragato, ma la visione misteriosa, il miraggio di “qualcosa da mangiare” agli occhi di gente ormai allo stremo delle proprie forze. […]

L’Arpia sarà quella dell’iconografia classica, un mitico uccello con volto e petto di donna. E sarà un’Arpia da teatro, anche se rasenterà la convenzione della caratterizzazione. Uscirà da una tromba d’aria, divorerà le vivande, allargherà le ali e, il gesto dell’illusionista, si farà da parte e mostrerà la tavola vuota. […]

Che l’Arpia sia “teatro” lo apprendiamo al termine dell’atto, quando Ariel appare davanti a Prospero che si congratula per la sua interpretazione e dà disposizioni per la prosecuzione dell’azione. E che l’elemento “teatro”, in questo spettacolo, sia sempre sposato ad allusioni di convenzione e quasi di retorica di macchina scenica è la caratteristica più complessa e nevralgica. […]28 aprile

Incurante del suo male, amorosamente vigilato dalla dottoressa Bianca Zevi, Giorgio domina i marosi talora bestemmiando come il Nostromo, talaltra giocando sulla più magica convinzione dialettica del suo Prospero, o ancora librandosi a volo come un Ariel. A mettere insieme tutte le soluzioni esperimentate lungo tutto l’arco dei cinque atti ci sarebbe materiale per tre diverse regie. Dozzine di registi sarebbero stati felici di aver raggiunto un decimo degli effetti di illuminazione che, per Giorgio, sono ancora allo stato brado. Quante volte sono stato sul punto di esclamare: «Ferma, è bellissimo!» – ma già lui inventava un nuovo effetto che rimetteva in fuga l’attimo che a noi sembrava doveroso arrestare.

Soltanto della tempesta del prologo abbiamo visto tre versioni, tutte di una sconvolgente suggestione. La prima, dopo il passaggio dal totale al primo piano, vedeva la tolda della nave con la vela quasi del tutto abbassata, Nostromo, Capitano e marinai davanti e dietro la vela e i cortigiani che emergevano a mezzo busto dai boccaporti posti sul dondolo, in un effetto da teatro di burattini che poneva la Corte sul piano di un pugno di tragicomici pagliacci, dando al tempo stesso un rilievo di verità dei popolani, della ciurma che lotta realmente contro gli elementi, mentre i potenti tremano di paura e accusano quelli di derubarli della vita. Una seconda soluzione aveva visto i cortigiani come ombre dietro la trasparenza della vela e la ciurma in balia del dondolo, alle prese con corde, sartiame, aggressioni di ondate. Ora, dal totale sparito nel buio, emerge l’immagine di un albero nudo, la vela si immagina in alto, difficile la manovra dei marinai che vogliono ammainarla e di una tolta sulla quale agiscono i marinai. Da un boccaporto posto a fianco dell’albero emergono prima il Re e poi Gonzalo, muniti di lanterne. Da altri boccaporti, posti agli estremi del dondolo, Antonio e Sebastiano si inerpicano sul ponte con le loro lanterne. Verso la fine la vela crolla sul ponte, mentre il mare cresce e la sommerge. Un istante prima del naufragio, l’albero si spezza e le ondate inghiottono tutto il palcoscenico.

Impossibile fare il conto delle ore di prova occorse a fissare queste immagini. […]31 maggio

Prova tecnica del finale. Nel momento in cui Prospero spezza la sua bacchetta magica, crolla il teatro. Si abbattono le rivette, si inclinano le due gigantesche quinte laterali, crollano gli stangoni dei veli, il ventre del sottopalco mostra strutture come interiora. Il falso happy end viene demistificato come nel 1949, nel finale della Famiglia Antropus di Thornton Wilder, dove Giorgio faceva scoppiare la bomba atomica.

E, al termine di tutto questo, Prospero avanza come nudo in platea e dice l’epilogo.

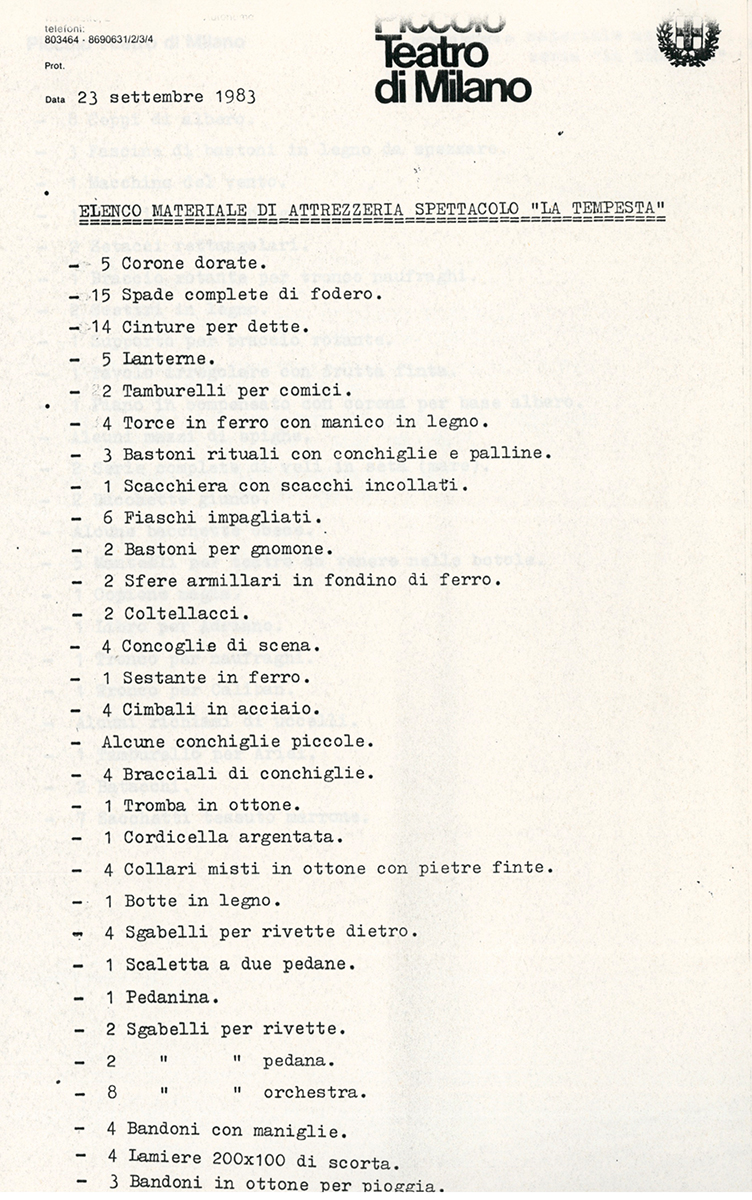

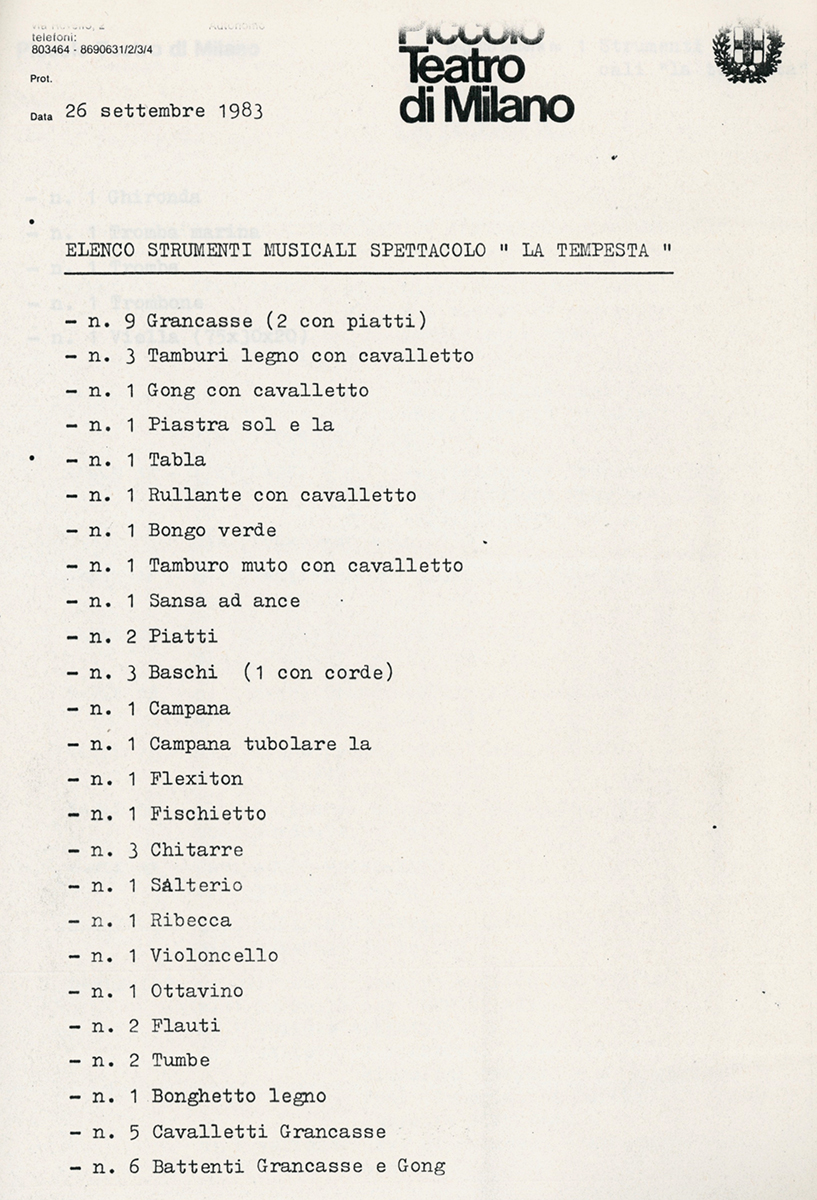

[…] Ci si ferma, ora, sulle musiche. Giorgio e la sua mostruosa sensibilità musicale. Verifica suoni, timbri, resa di ogni singolo strumento, sia un salterio che una ribeca, sia un flautone che una tromba marina, sia una ghironda che un aulos. Impazzisce di felicità perché gli hanno regalato una ghironda – prova a suonare, si fa dare istruzioni da Raoul Ceroni […] poi torna alla carica con i musici. Gli strumenti, lui, li sente e li guida come sente e guida ritmi, timbri, colori, intonazioni degli attori. […] È lui, in fondo, a creare le musiche accanto al compositore. Se appena avesse una maggiore padronanza della tecnica, comporrebbe lui stesso le musiche dei suoi spettacoli. In genere, questa forma di osmosi e di ispirazione muta gli riesce a menadito con un vecchio collaboratore come Fiorenzo [Carpi]. È un binomio che opera da oltre trent’anni e che ha dato frutti eccezionali. […]23 giugno

Ma siamo davvero a cinque giorni dalla prima? Il calendario direbbe di sì, ma questo spettacolo, non so come dire, sembra non volersi staccare da chi lo sta facendo: anche se, per molti, il momento della prima sarà una liberazione! Sono ormai quasi cinque mesi di peripezie, di fiato sospeso, di nubi e di schiarite, di speranze e depressioni e ora, a un passo dal traguardo, la data del 28 sembra quasi una Fata Morgana.

[…] Domani, probabilmente, questo atto d’amore per il teatro, questa professione di fede rabbiosa e tenace, questo orgoglio e questa jattura di esserne parte che emergono da questa Tempesta, provocheranno reazioni e interrogativi in chi, dalla platea, non sarà stato impastato di creta in palcoscenico. […]

Quante riflessioni, quanti interrogativi, quante implicazioni ha suscitato in ciascuno di noi la cronaca di lavoro di questi quattro mesi! […] Per ciascuno di noi questa Tempesta è stata davvero uno stimolo imperioso a lottare contro un mistero, ma questo mistero si è dilatato, ha abbracciato la nostra quotidianità, la nostra autobiografia, la nostra collocazione nella cultura, nella società, nella civiltà dei nostri giorni. Ci ha rivolto imperiosi, brutali, drastici interrogativi e, prima o poi, ciascuno di noi, a suo modo, dovrà rispondere. […]26 giugno

Giorgio inizia il lavoro con lo slancio delle prime prove. È in teatro alle 13, ha verificato dati tecnici e musicali, si è informato sui problemi nati dalla prova di ieri […]. Alle 15 si passa al setaccio tutto il primo atto e ci rendiamo conto che la tensione imposta ad attori e tecnici e affiorante da ogni gesto e da ogni parola di Giorgio è la ricetta adatta ad affrontare la lunga notte che ci attende. C’è elettricità nell’aria, c’è anche una psicosi di timore sui risultati, una psicosi che si manifesta all’insorgere di intralci tecnici nati, talora, da una precedente abitudine ad attendere segnali direttamente dalla platea. […] Non è esagerato dire che tutta la sequenza della tempesta – finora affidata in prevalenza ai segnali impartiti da Giorgio o dagli assistenti – è per la prima volta letteralmente in mare aperto. […]27 giugno

Inquietanti, sconvolgenti, contraddittorie, queste ultime ore di prove soprattutto per il loro alternarsi di dubbi e certezze, quasi per l’oscura sensazione di qualcosa che potrebbe intervenire, chissà che cosa, ad allontanare ancora di giorni e giorni l’andata in scena. Ma la sensazione non deriva da carenze o dubbi sullo spettacolo o, meglio, non sono questi motivi a determinare una tale sensazione. È piuttosto una ritrosia a staccarsi da questa atmosfera di lavoro che, pure, ci ha portati tutti alle soglie dello sfinimento.

Forse è anche questa sensazione, come un padre che non vuole staccarsi dalla sua creatura?, che continua a indurre Giorgio, a un giorno dalla prima, a lavorare su alcune scene come se si fosse alle prime prove. Ma non si tratta soltanto di questo. È che, più profondamente che in qualsiasi altra vigilia di prima, esiste in lui, con l’inconsapevolezza di ciò che ha raggiunto, anche e soprattutto il rammarico, sì, la disperazione di ciò che non ha assunto l’immagine desiderata. «Mi è sfuggito lo spettacolo di mano!», ripete. È esatto? Certamente no, ma chi di noi può sentire ciò che sente lui? Ha voluto uno “spettacolo di contraddizioni” e ora, forse, il gioco di queste stesse contraddizioni lo atterrisce. Contraddizione come estrema coerenza, attimo per attimo, a un’ispirazione che mai potrebbe essere unitaria e regolare come un’operazione matematica. […]

Ci ha amato e odiato tutti per cinque mesi, voleva stringerci tutti al cuore e, un istante dopo, ci avrebbe inceneriti. Mille volte ha urlato al tradimento, mille volte ha teso le braccia ad abbracciare. […]

Che cosa dire della prova, dei tre atti portati a termine a ore piccolissime? Guardo questa platea che si va vuotando, ascolto frammenti di osservazioni, disposizioni, commenti sul filo di voci rese roche dalla fatica, copioni, borse, fogli sparsi, pacchetti vuoti di sigarette, dove si andrà a mangiare a quest’ora? Guardo la scena ricomposta eppure come devastata ed è come se ci aggrappassimo ancora al paio d’ore del pomeriggio di domani, un paio d’ore di ultimi ritocchi. Poi, il tempo sarà scaduto. Vedo Giorgio che si allontana dalla platea con schive parole di ringraziamento e immagino quali saranno i suoi tormenti, domani sera, chiuso nella sua stanza o in giro intorno al teatro, lui che non assiste mai a una sua prima. Poi qualcuno verrà a prenderlo perché si unisca alla gente nella liberazione dell’applauso e dei ringraziamenti. Facile intuire che non sarà soddisfatto, come mai lo è. Non lo saremo neanche noi. Ma è un discorso diverso da quello della consapevolezza di un dovere compiuto o di un impegno assolto. È un discorso che coinvolge ciò che ancora poteva essere e che, in teatro, lascia sempre uno spazio non misurabile di incompiuto. Qui, in questa Tempesta, più ancora che in precedenti e forse in future occasioni di palcoscenico. Perché La Tempesta è un cerchio magico che non si chiude. Se ne parlerà a lungo – a proposito e a sproposito, con obiettività e faziosità –, noi stessi saremo perseguitati a lungo, immagini di ciò che è stato e non è stato. Noi, e Giorgio prima di noi, tanto più a fondo, tanto più tormentosamente. Credo che ogni regista soffra a lungo di queste Erinni che gli si abbarbicano intorno e assai di rado si trasformano in Eumenidi. […]

«Lo spettacolo è finito», «Lo spettacolo comincia domani». Niente paga la malinconia, ma niente alimenta maggiormente la speranza che accompagnano queste due frasi, dette o avvertite soltanto nel fondo del cuore di ogni teatrante.Ettore Gaipa, La Tempesta. Cronaca di uno spettacolo, Archivio Piccolo Teatro di Milano, pubblicato in Il metodo Strehler. Diari di prova della Tempesta scritti da Ettore Gaipa, a cura di Stella Casiraghi, Ginevra-Milano, Skira, 2012

- Tino Carraro. Prospero, il mistero

Prospero è uno dei personaggi più misteriosi e inquietanti di tutta la storia del teatro; non ha tanti dialoghi o scambi di battute, ma solo monologhi e, nello stesso tempo, parla con tutti e per tutti. La Tempesta è un testo biblico che contiene i segni e i significati del mondo, e Prospero rappresenta l’uomo, l’attore, il regista e lo stesso Shakespeare.

[…] Lear rappresenta ciascuno di noi, Prospero è tutti noi messi insieme. Lear, inoltre, ha un’evoluzione drammaturgica ben definita, mentre Prospero è sempre sospeso fra cielo e inferno.Tino Carraro nella Tempesta, intervista di Pierparide Tedeschi, “Vogue”, maggio 1978

[Prospero] è un personaggio molto interessante, complesso, ma anche molto difficile da rendere sulla scena, perché il suo carattere è difficile da puntualizzare: più che un carattere, è un insieme di contraddizioni, di atteggiamenti quasi opposti. In una scena è umano e in un’altra è disumano: in una è mago e in un’altra è regista; ama la figlia ma ne è geloso, la dà in sposa e contemporaneamente la vorrebbe tenere per sé; è assolutista e spesso oppressivo, tiranno, e si serve della magia per essere un po’ il giustiziere dell’umanità che punisce i malvagi e premia i buoni. Ma poi, alla fine, perdona tutti dimostrando una grande bontà d’animo.

In questa Tempesta ci sarà tutto Strehler, intervista di Serena Romano, “Giornale di Sicilia”, 22 giugno 1978

Questa è la mia ultima impresa teatrale, a 56 anni non posso più permettermi un sacrificio così. Forse non ricordo bene, ma non mi pare d’aver mai sofferto tanto. Con il Re Lear, che pure mi terrorizzava, andammo in scena dopo 58 giorni. Qui stiamo avvicinandoci ai quattro mesi e tutto ci sembra ancora informe, una specie di magma ribollente, una continua sorpresa. È un dramma a strati. In certi momenti sembra una favola, poi un apologo, poi una sottile divagazione filosofica, poi soltanto una macchina teatrale. Uno ci perde la testa. Se non fossi il professionista che sono, scapperei dieci volte al giorno.

Riportato da Vittorio Buttafava, Strehler nella Tempesta, “Il Secolo XIX”, 22 giugno 1978

- Giulia Lazzarini. Ariel, la poesia

La prima volta che mi hanno catapultata giù, attaccata a un filo di acciaio appeso con un gancio al bustino che indosso, avevo il cuore che mi usciva dalla bocca e vedevo i tecnici che mi guardavano con compassione. Ma era anche una sensazione piacevole. L’essere lassù in alto, fra il buio degli attrezzi, mi faceva sentire un vecchio oggetto di scena, un “pupo” dimenticato da anni, e con questa immagine di fantasia cercavo di superare la paura dello strapiombo. Poi ci si abitua a tutto, anche a scendere giù a capofitto tra lampi e tuoni. Forse sarò un po’ incosciente, ma anch’io mi sento legata a filo d’acciaio a questo stupendo personaggio fantastico fatto di tutto e niente.

Riportato da Maurizio Porro, Che Tempesta, a fine giugno!, “Corriere della Sera”, 14 giugno 1978

Questa è la prima volta in vita mia che mi sento presa in contropiede per qualcosa che ho cominciato a fare senza sapere quello che ne veniva fuori. Il segreto non lo devi chiedere a me, ma a Giorgio Strehler. Come Ariel, infatti, io sono uscita dalla sua bacchetta magica. È seguendo le sue parole, avendo fede nelle sue parole, che mi sono lanciata a occhi chiusi, tremando, in questa avventura.

[…] Ogni sera, il mio destino è legato ai muscoli e al tempismo dell’uomo che mi fa andare su e giù. È un tipo serissimo. Si chiama Aurelio Caracci. Una parte del successo che ottengo spetta a lui di diritto: è una cosa molto importante, per me, sapere di essere nelle mani di uno di cui mi posso fidare a occhi chiusi.

[…] Strehler non mi ha fatto partire subito come un Pierrot avvolto in una nube di veli bianchi. Il primo vestito è stato quello di un clown, poi ne sono venuti altri. Si trattava di creare una certa magia e, nello stesso tempo, di indossare un costume che agevolasse al massimo i movimenti. Così è accaduto che un giorno mi sono sentita dire di mettermi in calzamaglia e di farmi tirar su come una crisalide. […] Io ho doppiato il capo dei quarant’anni. Quando mi sono trovata sospesa nell’aria, ho avuto l’impressione traumatizzante di essere nuda e di offrirmi così agli sguardi degli spettatori. È un’impressione che è durata poco, ma che mi ha come gelata. Il pudore, capisci? E poi, ecco, tutto a un tratto mi sono sentita libera, ho capito che potevo benissimo recitare anche così. Insomma, mi sono liberata di un complesso. E anche di questo devo essere grata a Giorgio Strehler.Ora ho vinto la mia Tempesta, intervista di Giuseppe Grieco, “Gioia”, 17 luglio 1978

[Ariel] mi piace moltissimo. Ariel è il pensiero, la fantasia, la creatività di Prospero. Ariel è la poesia della Tempesta. Ed è un personaggio attuale, perché è lo spirito buono e rappresenta la parte fantastica, poetica di ciascuno di noi. In un mondo così tribolato come quello d’oggi, l’idea che, dentro di noi, vi sia una forza spirituale che rappresenta la pulizia, la tenerezza, mi pare dia speranza. […]

[Strehler] è un grande maestro. Ha capito subito il mio modo di sentire, mi ha dato carica, entusiasmo. Ho imparato, da Strehler, a pensare in un certo modo, a costruire con un certo metodo il personaggio e, anche quando non ho lavorato con lui, mi chiedevo: «Cosa direbbe ora Strehler? Con lui come direi questa battuta?».Riportato da Maria Grazia Bevilaqua, Volare tutte le sere in una magica Tempesta, “Famiglia Cristiana”, 28 gennaio 1979

La lingua diventa un problema secondario: la gente viene per vedere uno spettacolo, per scoprire una messa in scena, una concezione teatrale diversa da quelle alle quali è abituata. In questo senso, la scelta della Tempesta per inaugurare il Teatro d’Europa è esemplare: è lo spettacolo che Strehler ha desiderato di più in tutta la sua carriera, e che ha assunto per lui una dimensione autobiografica, nel senso che si è identificato con il personaggio di Prospero, attorno al quale ha inventato la sua regia. Se poi si pensa che il pubblico parigino è uno dei più preparati, e sicuramente la maggior parte degli spettatori avrà riletto La Tempesta prima di venire a teatro, si capisce che recitare in italiano non è un problema determinante.

Riportato da Paolo Romani, Parigi nella Tempesta, “La Nazione”, 2 novembre 1983

Poi ci sono le attese, le divagazioni. Io ho visto Carraro impazzire alla Tempesta, ore e ore in piedi; io stessa, ore e ore e ore appesa a quel filo, dimenticata, mentre Strehler rifaceva mille volte la fine della scena precedente; avevo dei 5000 puntati addosso, sudavo, quasi m’addormentavo, e poi, dopo ore, Strehler diceva: «È vero, c’è la Giulia lassù, poverina!». E dopo mille falsi allarmi, dovevo alla fine scendere sveglissima, freschissima e con i muscoli caldi.

Giulia Lazzarini, in Giancarlo Stampalia, Strehler dirige. Le fasi di un allestimento e l’impulso musicale nel teatro, Venezia, Marsilio, 1997