Scritta per la compagnia veneziana di Girolamo Medebac nel 1748, La vedova scaltra costituì la prima vera affermazione di Goldoni come autore teatrale nonché il punto di passaggio o, meglio, di equilibrio tra la reinventata Commedia dell’Arte e il Goldoni realista.

Proprio perché il “gioco” goldoniano lascia il posto a un atteggiamento di maggiore impegno nell’analisi di un certo ambiente sociale, nello spettacolo si avverte l’insinuarsi di dolcezze, lo sfumare di malinconie, la ricerca di un’atmosfera, di un tempo sospeso che saranno, di lì a poco, le caratteristiche della Trilogia della villeggiatura.

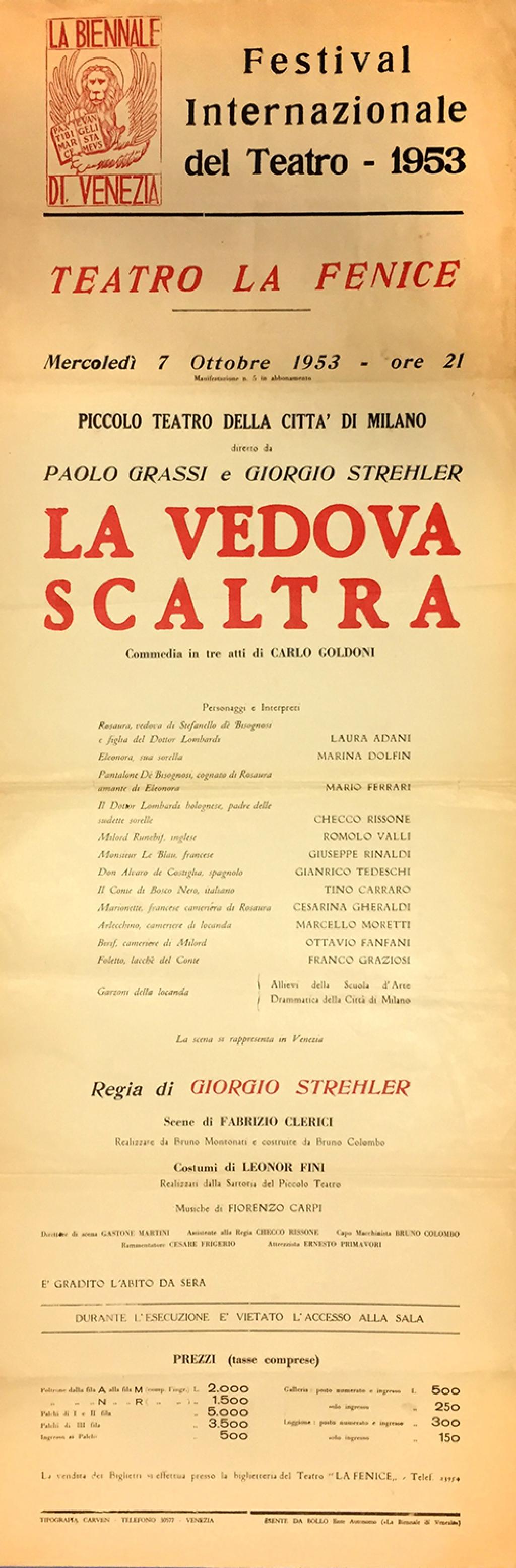

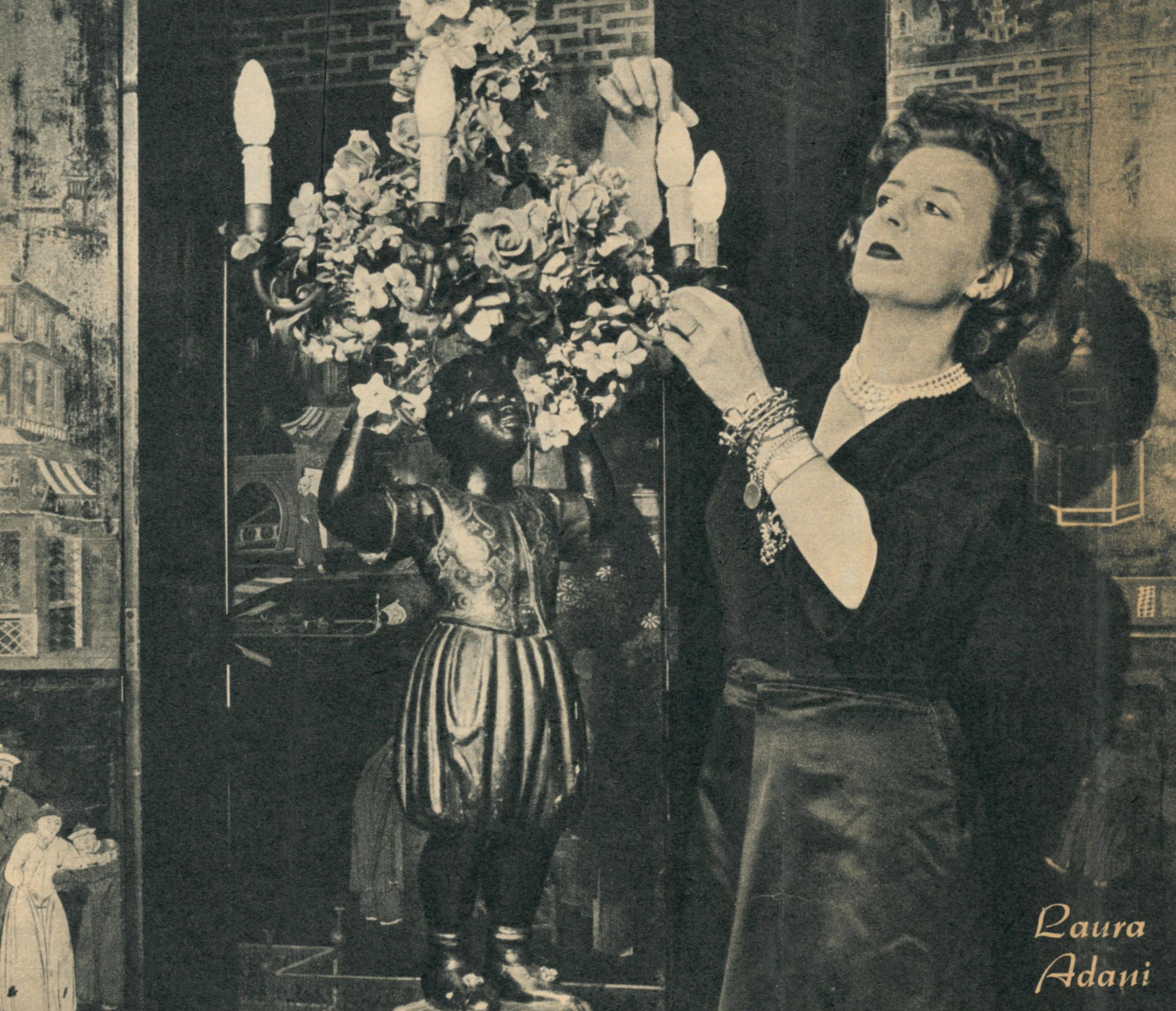

La vedova scaltra va in scena al Teatro La Fenice di Venezia in occasione del XIV Festival Internazionale del Teatro. Laura Adani, interprete del ruolo di Rosaura, è alla sua prima e unica collaborazione con il Piccolo Teatro; Marcello Moretti e Checco Rissone tornano invece a vestire, anche in questa commedia, i panni di Arlecchino e di Balanzone.

La vedova scaltra

1953

Personaggi e interpreti

Rosaura Laura Adani

Eleonora Marina Dolfin

Pantalone de’ Bisognosi Mario Ferrari

Il dottor Lombardi Checco Rissone

Milord Runebif Romolo Valli

Monsieur le Blau Giuseppe Rinaldi

Don Alvaro de Castiglia Gianrico Tedeschi

Il conte di Bosco Nero Tino Carraro

Marionette Cesarina Gheraldi

Arlecchino Marcello Moretti

Birif Ottavio Fanfani

Foletto Franco Graziosi

Servi di Pantalone Piero Bermani, Giulio Chazalettes

Un caffettiere e i suoi garzoni Allievi della Scuola d’Arte Drammatica

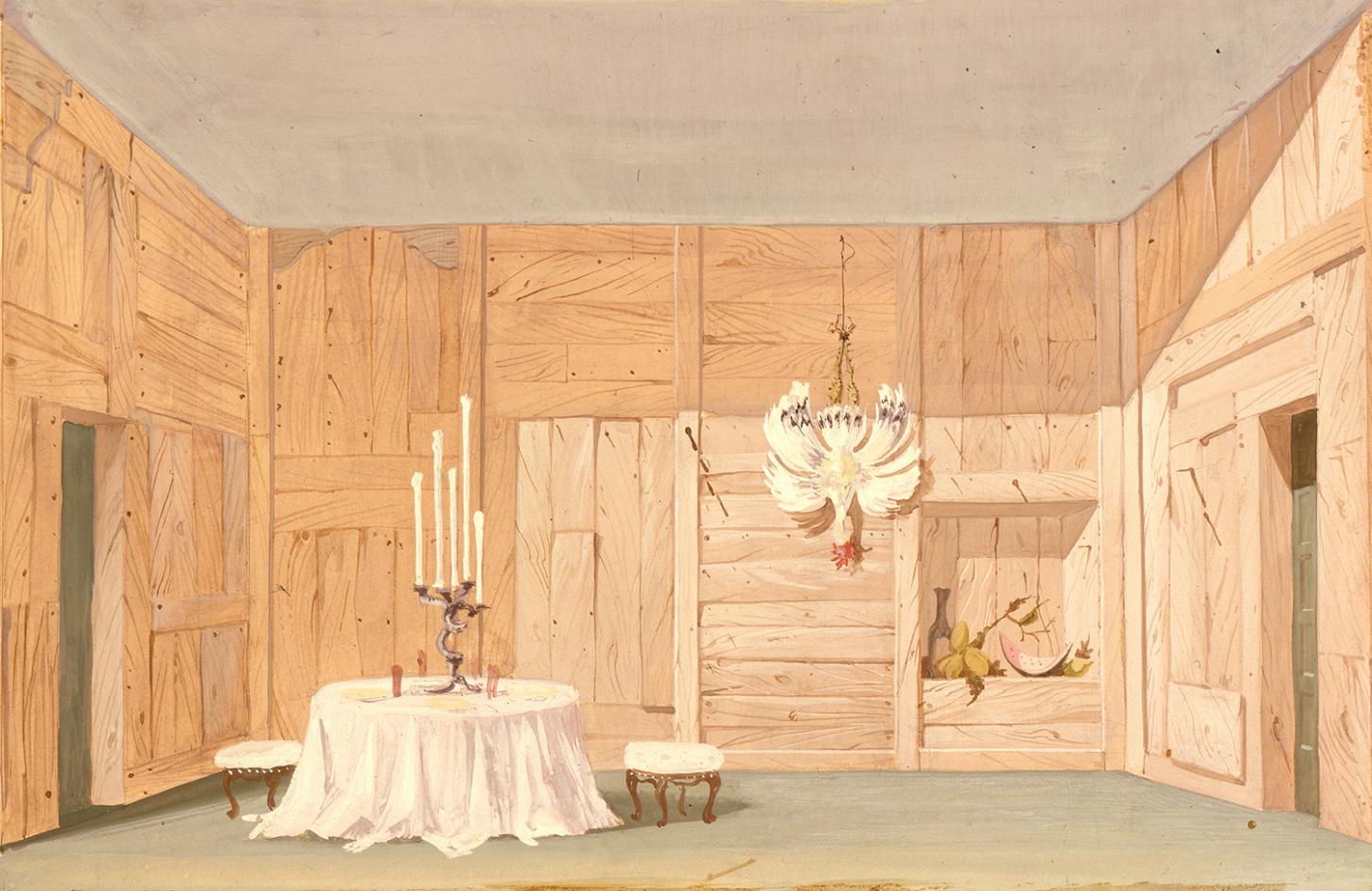

Scene di Fabrizio Clerici

Costumi di Leonor Fini

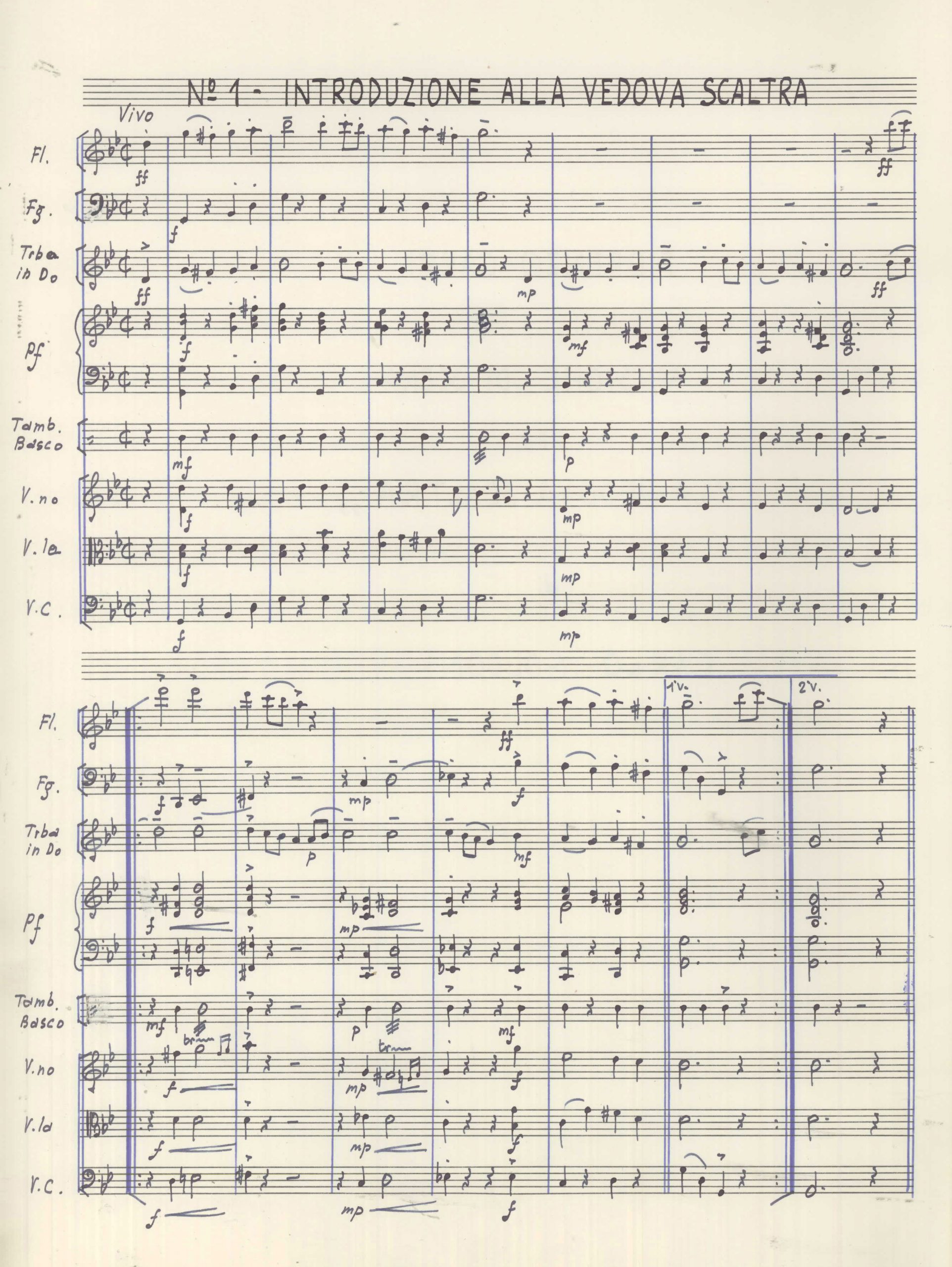

Musiche di Fiorenzo Carpi

Assistente alla regia Checco Rissone

Testo di Carlo Goldoni

Regia di Giorgio Strehler

Venezia, Teatro La Fenice, 7 ottobre 1953

Riprese

- 1953

Lo spettacolo è rappresentato a Milano, Biella, Bergamo e Parma.

Strehler ne parla

- Rifacciamo tutto da capo?

Carissimo Fabrizio [Clerici, ndr]!

[…] In questi ultimi giorni, con violenza ho affrontato il problema della Vedova scaltra. Forse troppo tardi, forse mai troppo tardi. E sono giunto ad alcune conclusioni che mi portano a una totale revisione dello spettacolo, a una diversa impostazione critica e spettacolare dello stesso.

Io mi trovo, ora, in questa situazione: credo di aver visto una strada buona in tutti i sensi per l’interpretazione della Vedova scaltra, credo d’averla articolata in certe forme tecniche e sono legato a un’impostazione – da me voluta – che ritengo errata o perlomeno meno felice dell’attuale.

D’altra parte le tue scene, in un certo limite, sono assai belle, cromaticamente perfette, piene di misura, io stesso le ho approvate senza riserve e, sebbene la piazza non tenga conto sufficientemente del caffè e del praticabile, che il boccascena è troppo “grave” e importante, troppo “intelligente”, tutto è esatto e perfettamente centrato.

Posso io dirti: rimettiamoci al lavoro con calma, sulla nuova strada e rifacciamo tutto da capo?

Caro Fabrizio, prima che io ti parli del perché e dei come di questa mia, per ora ipotetica, soluzione, lascia che ti dica come il mio scrupolo sia soltanto legato alla tua persona, alla stima che io ho di te. Nel teatro questi fatti sono consueti, accadono pentimenti, rifacimenti, capovolgimenti fino all’ultimo: è la risultante che conta. E la risultante nasconde una storia assai tribolata, assai piena di compromessi, di miserie. Bérard [Christian, autore dei bozzetti per La folle de Chaillot messa in scena da Louis Jouvet nel 1945 e da Giorgio Strehler nel 1954, ndr] trovò la soluzione “vera” del secondo atto della Folle de Chaillot pochi giorni prima della rappresentazione, cambiando tutto improvvisamente. Io stesso mi sono trovato in questo frangente – se pure per altri motivi – più volte e ciascuno di noi – uomini di teatro – sa che questi agguati disperati esistono. Non ci spaventiamo, bruciamo il lavoro fatto per rifarne uno nuovo che pensiamo sia migliore. È il nostro mestiere, il nostro destino mai definitivo. Quindi, con un uomo di teatro non avrei scrupoli. A un uomo di teatro direi: bisogna cambiare tutto, perché sento che su questa strada andiamo male. A te, che ami il teatro ma non sei “del teatro”, non riesco a trovare gli argomenti e, direi quasi, il coraggio per farlo. D’altra parte, debbo farlo, lasciando però aperto un interrogativo che lascio risolvere a te. Si tratta, insomma, di vedere qual è la tua posizione in questo “teatro” . Tu senti quanta onestà e precisione e rispetto c’è in questa mia posizione. Ma un uomo come te se la merita. E quindi mi sento autorizzato a lasciarti un poco arbitro della situazione, dopo averti spiegato i motivi della mia crisi critica.a) Dai calcoli fatti con lo scenografo e con Colombo [Bruno, responsabile dei servizi tecnici del Piccolo Teatro per oltre vent’anni, ndr] risulta che è estremamente rischioso il trasporto di una soluzione come l’attuale su due teatri così diversi.

b) I cambiamenti non facili, le incognite estetiche e tecniche molte. Innanzitutto ho adottato la soluzione delle scatole, con l’aria intorno e la cornice (che non mi avevi del resto disegnato), questa perché mi permetteva maggior gioco sugli spazi. Ma il risultato è questo, che la scatola è troppo grande al Piccolo Teatro e troppo piccola alla Fenice, dove poi nascono problemi di visibilità da loggioni e palchi non indifferenti. Inoltre al Piccolo Teatro è impossibile fare salire in prima i siparietti “rigidi”, per ragioni d’altezze. E difficilissimo risulta il cambiamento finale, dalla camera di Rosaura alla piazza e dalla piazza alla camera di Rosaura. Poiché, se costruisci un sistema solido, per la scatola risulta troppo lungo il tempo per il cambiamento e la ricostruzione; se per la scatola studi un sistema provvisorio, non puoi cambiare agevolmente gli interni. È questo un problema grave e non abbiamo trovato soluzioni esatte. Inoltre il problema degli spazi: per il gioco scenico sono assai limitati, così è, e sono certo che il movimento degli attori risulterà assai soffocato. Tutto ciò va al di là dell’estetica, ma conta.

c) Ho trovato che La vedova scaltra è molto più Commedia dell’Arte di quanto non sembrava. È una Commedia dell’Arte che si allontana, che si perde. Il suo mondo è quello gratuito e divertente della commedia improvvisa, che diventerà, poco a poco, il mondo della commedia borghese, ma non lo è ancora abbastanza. Ciò vuol dire che il “gioco”, il movimento scenico dell’attore, è fondamentale, ciò vuol dire che la struttura della scena è ancora quella semplice e ariosa e convenzionale della Commedia dell’Arte. Rinchiudere i personaggi in un quadro è un errore critico. La commedia sta tutta nel movimento, nel lazzo, nell’invenzione delle situazioni. Tutto ciò già con i prodromi della “riforma” goldoniana, quindi criticamente centrato sul Settecento, ma ancora strutturalmente legato al passato. L’ambiente in cui si svolge la commedia è quello convenzionale, i cambiamenti sono ancora a vista e così via. E in questo senso la tua prima soluzione, quella dei paraventi ecc… era giusta o perlomeno era nello spirito del lavoro e del tempo.

Concludendo – e molto avrei ancora da dire – bisogna che l’attore abbia lo spazio vuoto intorno a sé, che “imperi” in un vuoto “vestito” scenograficamente ma che gli lasci libertà e gioia di correre, spostarsi, incontrarsi, equivocare, entrare uscire avanzare ecc. Bisogna che i luoghi cambino con agilità: un attimo sparisce la camera di Rosaura, esce Rosaura e, come esce, cambia tutto lo spazio intorno, entra lo spagnolo (faccio un esempio) ed è già nella locanda. Tutto ciò con grazia, levità, senza sforzo, con piacere, agilità. Solo così quella ritmica gratuita del lavoro può prendere corpo e lo spettacolo diventare un divertimento garbato, criticamente e storicamente precisato, e soprattutto io posso avere la “libertà” dell’invenzione scenica attimo per attimo, senza essere legato a schemi scenici troppo precisi e limitanti. La Commedia dell’Arte nasce all’improvviso durante la prova, oggi sì, domani no.

Io sono certo di vedere oggi giusto e non capisco come mai non l’abbia saputo prima. Ma il mistero delle intuizioni nessuno lo conosce, e io debbo ammettere di non aver capito a tempo opportuno. Se l’avessi capito, sono certo che tu stesso ti saresti trovato facilitato nell’inventare le tue scene.

In definitiva ti avrei detto: io penso di fare uno spettacolo convenzionale e semplice, riferendomi come esempio ad alcune scene del Lambranzi [Gregorio, autore di un trattato di danza illustrato da numerose incisioni e pubblicato nel 1716, ndr] di Venezia che trovo, dopo averle cercate chissà quanto, su questo volume che ti lascio (pag. 68). Lo scopo è quello di riferirmi criticamente a un palcoscenico del primo Settecento, poi quello di lasciare il più possibile il vuoto intorno all’attore, creandogli uno sfondo e dei laterali assai arretrati (il Lambranzi qui è interessante proprio come gioco di piani – tavola 1, 2, 4 –, la 3 non interessa); poi quello di fare i cambiamenti a vista, facendo aprire in mezzo (tavola 1, si dovrebbe vedere sempre il taglio) il fondo e scivolare le quinte, con un movimento rapido, dolce e facile. Metterei un piano leggermente inclinato, fatto di tavole di palcoscenico in prospettiva centrale, e poi dipinto, a palcoscenico. Cioè materia come base e inventata poi pittoricamente, allontanando molto il fondale. Tre fondali: l’esterno, la locanda, la camera di Rosaura, le relative quinte e in più un siparietto alla tedesca, cioè drappeggiato leggermente, che cala dall’alto; siparietto teatrale, da teatrino dell’epoca ma dipinto a strada (quei sipari dei vecchi teatri, riveduto e corretto). Pochissimi mobili portati a vista (vedi la panchetta della tavola 4, nota le quinte con le sedie). Come meccanismo dello spettacolo alcuni cambiamenti fatti a vista, alcuni altri usando il siparietto come pausa, come luogo per recitare, il tutto sottolineato da una musica arguta, da carnovale, da serenata e canzoni.

I colori discreti, ma un poco con lo spirito di quei favolosi vetri che tu hai a casa tua. L’esterno con il fondo, forse, di una laguna lontana o del porto in lontananza, nel finale possono calare i lampadari.

Tutto ciò tecnicamente darebbe la possibilità di sistemare Venezia e Milano e qualsiasi teatro del mondo. A Venezia, tre o quattro quinte per parte (giocando sempre sul fondo più allontanato possibile), a Milano, invece, due quinte per parte, il fondale rimpicciolito e naturalmente le distanze un poco raccorciate. In quest’ambiente, un poco da balletto, un poco desolato, la dimensione dell’attore diventa fondamentale. Io penso all’effetto dell’apertura. Si apre il grande sipario, si sente il canto, si vede il secondo siparietto, oppure è già alzato, appare quindi il vuoto su queste righe prospettiche, il tavolo […], i doppieri, i quattro cavalieri colorati; uno fuma una lunghissima pipa bianca, un altro beve, un altro fa il solitario, ecc… ecc… Poi cominciano a muoversi ecc… ecc… Nella piazza appaiono saltimbanchi mentre si opera il cambiamento tra una scena e l’altra; quando i saltimbanchi hanno finito il loro esercizio, siamo in piazza. Poi rientrano, fanno il loro gioco che, questa volta, consiste nel ricostruire la scena di Rosaura e se ne vanno. Nel finale si potrebbe aprire il fondo e far apparire una gondola illuminata, lontana, in cui salgono i due sposi con le maschere che li salutano mentre il fondale si richiude. Allegoria satirica e commovente degli scioglimenti a lieto fine: gli sposi a Venezia. Ecco qui, in embrione, l’idea dello spettacolo come vorrei farlo.

Io non posso, per ora, dirti altro. Ti senti di darmi una mano e di ri-lavorare con me? Io sono certo di sì. Ma se è sì, senza riserve e certo che la colpa di tutto ciò è mia e solo mia.

Pensaci, un attimo. Colombo ti spiegherà le difficoltà delle soluzioni primitive e ti dirà anche che non ho potuto nemmeno prendere in considerazione il primitivo progetto dei paraventi. Fatti spiegare bene il perché i paraventi, che pure erano la soluzione più geniale, non si possono fare. C’erano delle difficoltà che mi erano sfuggite.

Ora non mi resta che abbracciarti con il consueto affetto, augurarmi che tu ti senta improvvisamente invaso da questo dannato fuoco teatrale, che dimentichi la tua pittura per qualche giorno ancora e che venga mio ospite in quel di Santa Margherita, a concertare il nuovo e definitivo lavoro nostro. In poche ore, sono certo di darti indicazioni così precise e chiare che ti aiuteranno quanto mai. Se vieni, mandami un telegramma. Resta del resto inteso che, se tu non potessi entrare in questo nuovo ordine di idee, sarà ugualmente necessario vederci per vedere il da farsi e – come extrema ratio – parlare delle modifiche necessarie alle scene già fatte. Ma questa soluzione spero non dovrà essere presa. Possiamo all’ultimo momento salvare ancora uno spettacolo e divertirci nel farlo.

Ti abbraccio forte forteIl tuo Giorgio

Lettera dattiloscritta non datata, risalente probabilmente all’agosto 1953 – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- Cercherò di imbastire uno spettacolo degno

Caro Fabrizio [Clerici, ndr]!

Mi dispiace di non averti salutato oggi. Ma stavo discutendo animatamente con Paolo e non ho potuto vederti.

Parto per Santa Margherita, con la speranza ipotetica di riposarmi finalmente qualche giorno.

Sinceramente speravo – dirò di più – ero certo che tu mi avresti capito e aiutato. La mia lettera – non letteraria – ma umana e tutta legata alla mia avventura di uomo di teatro non poteva essere più esplicita, più rispettosa della tua fatica e dei tuoi diritti e più piena di calore ed entusiasmo per una nuova strada da percorrere insieme.

Forse tu non hai saputo cogliere nelle mie righe quanto era necessario o non hai voluto farlo per alcune ragioni “tue” che io rispetto, tuttavia, profondamente. In un certo senso tu rispetti le mie idee, io rispetto la tua incrollabile decisione di non rimetterti al lavoro. Tu pensi che questo mio cambiamento sia illusorio, relativo, in fondo poco serio, comunque climaterico e non sostanziale. Io penso che il tuo non voler trovare la forza per riprendere il lavoro, il tuo rifiutare di rivedere qualcosa di già fatto, il considerare intoccabile e definitivo un lavoro finito, ma non ancora nemmeno incominciato come “fatto teatrale”, il credere eccezionale questa “nostra” avventura, mentre è comune a tutti gli uomini di teatro, anche i più grandi (e io potrei citarti nomi su nomi, fatti su fatti, ben lontani dall’olimpica calma di Berman [Eugène, pittore e scenografo, ndr] di cui mi parlavi l’altro giorno!), sia errato, non giusto, troppo duro, troppo lontano dall’adattabilità del teatro. Ma ciononostante, la nostra stima reciproca è intatta e credo anche la nostra amicizia.

In definitiva, io parto dopo aver accettato le soluzioni primitive, scelte di comune accordo, sia ben chiaro, ma dalle quali io mi sono completamente scostato in questi ultimi giorni. Lo faccio perché non mi offri altra soluzione.

Ora cercherò, a tutti i costi, di vedere o meglio “rivedere” lo spettacolo in questo impianto scenico e di imbastire uno spettacolo degno. Dio voglia che ci riesca e che la prova dei fatti mi dia torto!

Ti scriverò a Roma per tenerti al corrente dei miei travagli e discutere con te tanti dettagli lasciati in sospeso.Ti abbraccio affettuosamente.

Lettera non datata, risalente probabilmente all’agosto/settembre 1953 – Archivio Piccolo Teatro di Milano.

- Verso il realismo

La vedova scaltra è l’ultimo testo di Goldoni da noi rappresentato prima della Trilogia della Villeggiatura e direi che è il punto di passaggio tra la nostra attività goldoniana precedente e appunto la Trilogia della villeggiatura che, in un certo senso, ha segnato la fine di un cammino di conoscenza, di un’indagine su Goldoni. Da un punto di vista “tecnico”, direi che La vedova scaltra ha segnato per me la prova generale di alcune soluzioni che sono state poi adoperate nella Trilogia della villeggiatura. Tutto ciò mi sembra che non sia avvenuto in un modo illegittimo rispetto al testo. Noi sappiamo che sul crinale dei lavori di Goldoni, avviati con l’Arlecchino servitore di due padroni, vi sia il momento di passaggio degli Innamorati e della Vedova scaltra: quella presa di contatto, cioè di conoscenza del reale, che rappresenta per noi il punto focale per capire l’opera di Goldoni.

La vedova scaltra fu scelta come testo-esemplare da interpretare con una certa stilizzazione tendente ormai verso il realismo, verso la realtà; nel testo la stilizzazione dei caratteri esiste ancora, (cioè le maschere), ma psicologicamente essi sono visti con dei tratti già più realistici ed in questo senso l’esperienza della Vedova scaltra ci fu di grande aiuto per la successiva interpretazione della Trilogia. Esistono, naturalmente, degli abissi di metodo tra l’una e l’altra, ma, come dicevamo, anche da un punto di vista tecnico, La vedova scaltra ha rappresentato un certo punto di passaggio. Questo è stato notato, non dico dalla totalità, ma dalla quasi totalità dei critici, come un fatto negativo; mi si rimproverò una mancanza di fantasia, un eccessivo rigore e un eccessivo lindore e rispetto del testo, laddove in lavori precedenti mi si rimproverava un eccessivo gioco, un’eccessiva libertà fantastica sul testo goldoniano. Tranne Palmieri, che capì determinate malinconie, determinate dolcezze, una determinata atmosfera, nella Vedova scaltra la critica in generale avrebbe voluto vedere un maggior gioco, avrebbe voluto vedere una maggiore libertà, una certa interpretazione da Commedia dell’Arte, una maggiore interpretazione a balletto del testo stesso. E queste critiche, direi, mi confermarono che la strada era giusta, ma mi avvertirono anche che essa sarebbe stata difficile; difatti lo scoglio contro il quale urta lo studio goldoniano è appunto quello di non voler riconoscere i diversi stadi della sua evoluzione, dalla Commedia dell’Arte al realismo, dalla stilizzazione alla presa di contatto con la realtà delle cose, trasferite in un testo poetico. Seguendo questo cammino, era inevitabile per noi fare le spese, le stesse spese che Goldoni fece in rapporto ai suoi denigratori.

Tutto questo fu affrontato nella Vedova scaltra, pur con i limiti della commedia e senza naturalmente volere andare al di là di quello che essa poteva dire, senza caricarla cioè di significati che il testo non consentiva.

Colloqui con Arturo Lazzari (1974/75), trascrizione dattiloscritta – Archivio Piccolo Teatro di Milano

- Alla Fenice, dall’insuccesso al trionfo

Un anno [la stagione teatrale 1953-54, ndr] incominciato a Venezia con una edizione della Vedova scaltra di Goldoni interpretata da Laura Adani e uno stuolo di attori del Piccolo, già nostri da tempo, e molti nuovi. La prima alla Fenice, proprio quella Fenice dell’insuccesso del Corvo [la commedia di Carlo Gozzi messa in scena da Strehler nel settembre 1948, ndr]. Ma quella volta il pubblico fu unanime e decretò uno dei tanti effimeri trionfi a uno spettacolo del Piccolo. Il discorso su Goldoni continuava quasi cronologicamente. Eravamo quasi pronti ad affrontare il grande Goldoni della maturità.

Il lavoro teatrale. 40 anni di Piccolo Teatro. 1947-1955, Milano, Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, Vallardi & Associati Editori, 1987

Bozzetti

Fotografie

Rassegna stampa

- Resistendo alle tentazioni della Commedia dell’Arte

Giorgio Strehler ha voluto resistere alla tentazione che la commedia, per i suoi echi della Commedia dell’Arte, offriva all’inventiva di un regista. Da artista, ha cercato gli effetti per le vie meno facili, evitando linee forzatamente caricaturali e di più rilevata comicità per i quattro pretendenti e contenendo il ritmo della recitazione in una vigilata composizione, senza perdere troppo di vista il fermento festoso che pure trilla nel lavoro. A ciò ha concorso anche Fabrizio Clerici con scene di finissimo gusto, riducendo gli ambienti, che sono un po’ angusti per gli attori ma assai gradevoli a vedersi. I costumi eleganti e pittoreschi di Leonor Fini hanno completato le belle visioni alla Guardi e alla Longhi. Laura Adani è stata una Rosaura di luccicanti sfaccettature, tutta galanteria signorile e freschezza gentile; vivacissima Cesarina Gheraldi; graziosa e gioiosamente spontanea Marina Dolfin; Tino Carraro un Italiano ardente; il Tedeschi uno Spagnuolo spassoso; il Valli un Inglese piacevole; il Rinaldi un Francese giocondo. Le tre maschere assai gustose: bravissimo e divertentissimo il Moretti nei panni di Arlecchino, che è ormai una sua specialità; ottimi il Ferrari e il Rissone, rispettivamente Pantalone e Dottor bolognese.

Eligio Possenti, “Corriere della sera”, 8 ottobre 1953

- Il giusto pudore di fronte a Goldoni

La principale virtù della sua regia è stato il pudore. Niente acrobazie, niente contorsioni dei quattro proci, niente contraffazioni di pronunce esotiche. Egli [Giorgio Strehler, ndr] s’è intonato docilmente all’ingenuo disegno della commedia, inquadrando le varie scene del Clerici in delicate cornici, volta per volta spostate con silenziosa agilità e, riempendo le minime pause con discretissime note di Fiorenzo Carpi, vi ha fatto apparire i personaggi, fulgidamente rilevati dagli abbigliamenti d’estrosa fantasia dovuti alla contenuta eccentricità di Leonor Fini. […]

Conclusione: Strehler non ci ha offerto una sua, più o meno arbitraria, interpretazione della Vedova scaltra. Ce l’ha data qual è: pezzo da museo; ma riproponendola, nei suoi accenti più piani, con gusto di intenditore, signorilmente, ai compiaciuti sorrisi di un pubblico signorile, il quale le ha fatto le debite accoglienze. Calorosi applausi con numerose chiamate anche a scena aperta.Silvio d’Amico, “Il Tempo”, 8 ottobre 1953

- Lo spettacolo migliore di questo Festival

Il Festival del teatro di prosa si è chiuso felicemente ieri sera con una rappresentazione nitida ed elegante della Vedova scaltra di Carlo Goldoni.

Far rivivere ogni anno una commedia goldoniana è per la Biennale un punto d’obbligo. Per i veneziani, che formano la maggioranza del pubblico (questa volta anche le gallerie della Fenice traboccavano di ascoltatori attentissimi), assistere a tali spettacoli significa oltre tutto partecipare a una polemica che ha origini lontane e che ai milanesi, ai genovesi o ai romani potrebbe sembrare perfino oziosa.

Gli aspetti di questa polemica sono di specie diverse. Essi tuttavia si riassumono nel dissidio fondamentale che, da una parte, allinea i sostenitori di una tradizione interpretativa sulla autenticità della quale è lecito affacciare più di un dubbio e, dall’altra, vede schierarsi i fautori di interpretazioni fedeli alla lettera ma libere da soggezioni convenzionali e più aderenti al gusto d’oggi. […]

Queste considerazioni hanno indotto il Piccolo Teatro e il regista Giorgio Strehler ad allestire La vedova scaltra con una cura minuziosa e una rifinitezza che in un certo senso anticipano il Goldoni di dopo. Così si spiega che per le scene si sia fatto ricorso all’invenzione composita, al segno nitidissimo e ai toni aristocratici di Fabrizio Clerici. Si spiega che per i costumi siano stati sollecitati l’estro galante, la vivezza sofisticata e il gusto di Leonor Fini. Si spiegano i garbatissimi accenni musicali di Fiorenzo Carpi, sempre oscillanti tra la barcarola e la danza; e i cambiamenti di scena a vista, ottenuti mediante il sapiente movimento di due carrelli che scivolano sul palcoscenico con la lentezza della gondola sull’acqua; infine le effusioni dolcissime delle luci. A un Goldoni che dà inizio alla propria riforma è stata così conferita una somma di raffinatezze quali si addicono al Goldoni perfetto. Nessuno saprebbe rammaricarsi di una proiezione operata con tanta eleganza, gentilezza e misura. Del resto, il segreto di Goldoni viveva in lui quando agli altri non era ancora manifesto.

Analogamente la recitazione ha trovato modi evidenti e suoi propri, pur tenendosi lontana dai convenzionalismi più vieti. A esemplificarne i caratteri giovano principalmente i quattro corteggiatori di Rosaura, ai quali Goldoni ha attribuito un linguaggio senza riferimenti alle loro origini, ma le cui nazionalità, in passato, avevano offerto agli attori il pretesto a pronunzie contraffatte. Strehler, rifuggendo da simili contaminazioni, ha invece impresso ai quattro attori che li interpretano, Tino Carraro, Gianrico Tedeschi, Romolo Valli e Giuseppe Rinaldi, il tono proprio di ognuno (focoso l’italiano, brillante il francese, flemmatico l’inglese e pomposo lo spagnolo) senza alterarne la parlata. E, fatta eccezione per le maschere, ha contenuto entro i limiti di una signorile normalità anche la recitazione degli altri attori.Tra essi, dopo tre anni di assenza, è riapparsa, festeggiata con affettuoso calore, Laura Adani; una Rosaura che non abusa della propria scaltrezza, amabilissima per giustezza di toni, grazia e vivacità di atteggiamenti. […] Ancora una volta, degno di particolari elogi è apparso Marcello Moretti, sotto la maschera di Arlecchino. I movimenti agili e ritmati, la voce canagliesca e le invenzioni mimiche di cui egli ha dato continua prova hanno deliziato il pubblico.

La vedova scaltra è senza dubbio lo spettacolo migliore di questo Festival, e il successo si è delineato vivissimo già dopo il primo atto. Applausi a scena aperta e numerose, insistenti chiamate alla fine del secondo e del terzo ne hanno accresciuto il calore. Con gli interpreti, il pubblico ha lungamente applaudito anche Giorgio Strehler.Raul Radice, “Il Giornale d’Italia”, 9 ottobre 1953

- È Goldoni come è

Lo spettacolo allestito da Giorgio Strehler è incantevole. Le scene di Fabrizio Clerici sono invenzioni raffinate, i costumi di Leonor Fini sfavillano. Dall’armonica esecuzione sono sbanditi il lezio e i rigori realistici. È Goldoni come è: un settecentista lagunare, uno scrittore spontaneamente elegante, un commediografo che tramuta la verità in favola; è una Vedova scaltra senza polemica registica, una rappresentazione gaiamente limpida.

Eugenio Ferdinando Palmieri, “La Notte”, 13 ottobre 1953

- Ripulire Goldoni da ornamenti e cianfrusaglie

La regia di Giorgio Strehler per La vedova scaltra mi è parsa importante. Non c’è stata nessuna violazione dei diritti di nascita, non c’è stata volontà di servirsi di Goldoni per un’altra cosa anche se significante, non si è voluto togliere a Goldoni ciò che è suo e lo rende riconoscibile, non si è alterata la sua voce che ha ritmi, toni, inflessioni, segreti insostituibili: non si è infine costruita una verità estranea sulla sua verità poetica. Nel rispetto completo della sua condizione, si sono invece trovati rapporti e ordine di recitazione che tendono a districarsi dai lacci degli equivoci di cui si è detto e a esprimere Goldoni, nella sua verità fantastica o reale unitamente, ripulito da quell’abbondanza di ornamenti e di cianfrusaglie espressive della quale il nostro teatro ci ha abituati. L’intenzione, dunque, di Strehler è stata di togliere ciò che la convenzione ha lasciato depositare su Goldoni, per avvicinare la realtà del poeta con spirito il più possibile sgombro.

Ne è risultato uno spettacolo notevolissimo in ogni aspetto. La vicenda della Vedova scaltra che si destreggia fra quattro spasimanti di nazionalità diversa […], s’è svolta come un trascorrere di gondole per i canali, su uno sfondo, cioè, di crudolenza appena accennata che dava il migliore rilievo all’agilità compiaciuta del dialogo, dove la verità un poco ironica dei quattro amanti prende, a mio parere, il sopravvento su quella della vedova […].

Tutto è risultato costruito per un ritmo scoperto dalla recitazione e non da essa subito. Anche i silenzi sono venuti necessariamente a far parte dell’armonia del dialogo e non sono risultati le voragini miti che Goldoni non può sopportare. In una scena linda di Fabrizio Clerici, con i costumi splendidi di Leonor Fini, con le musiche accarezzanti di Fiorenzo Carpi, lo spettacolo ha convinto pienamente, proponendo materia di chiarimento critico al di là del suo risultato.Roberto Rebora, “La Fiera Letteraria”, 18 ottobre 1953