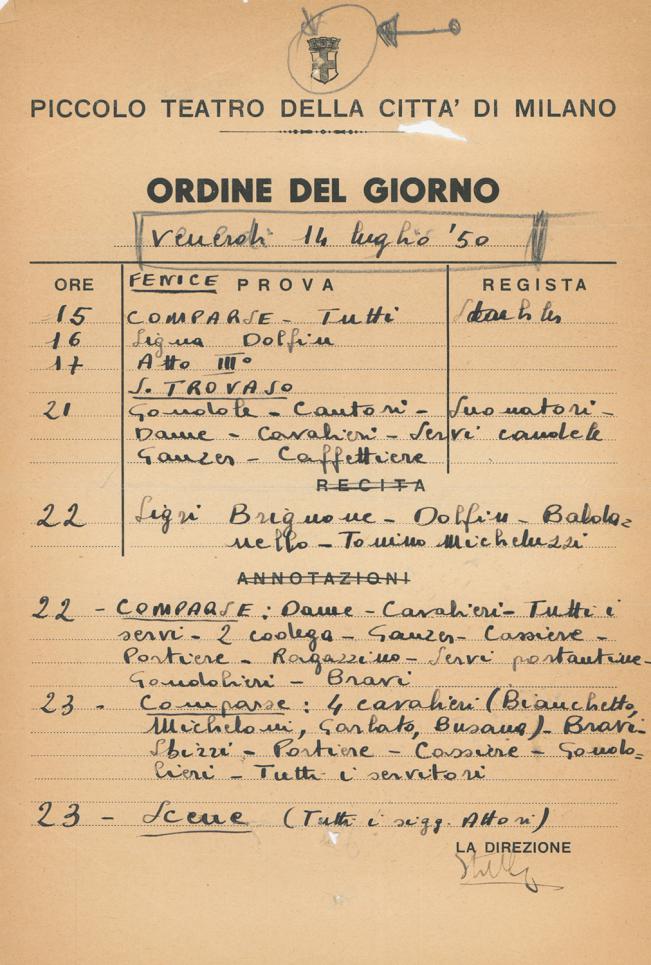

Per il Festival Internazionale del Teatro del 1950 la Biennale sceglie, quale testo goldoniano da realizzarsi all’aperto, La putta onorata e offre l’incarico della messa in scena al Piccolo Teatro.

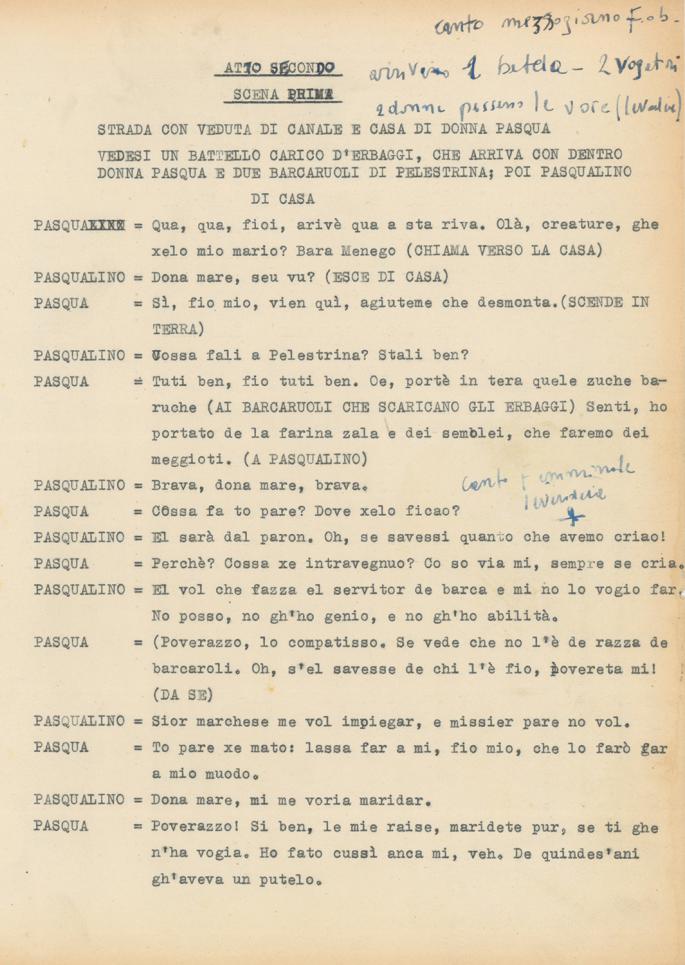

Il Campo San Trovaso, che già aveva fatto da cornice alle realizzazioni del Mercante di Venezia con la regia di Max Reinhardt e del Ventaglio, allestito da Renato Simoni, è usato per creare gli “esterni” dell’azione; e offre l’ampio canale per le scene dei gondolieri, uno dei momenti in cui l’atmosfera dell’opera si fa più intensa. Cesco Baseggio è Pantalone e Marcello Moretti, naturalmente, Arlecchino. Rimane da scegliere la vera protagonista della vicenda: Bettina, “fanciulla veneziana”. E in Marina Dolfin si scopre l’interprete ideale.

La putta onorata

1950

Personaggi e interpreti

Ottavio, Marchese di Ripaverde Gianni Santuccio

La Marchesa Beatrice Lilla Brignone

Pantalone de’ Bisognosi Cesco Baseggio

Bettina Marina Dolfin

Catte Wanda Baldanello

Messer Menego Cainello Carlo Micheluzzi

Lelio Antonio Pierfederici

Pasqualino Tonino Micheluzzi

Donna Pasqua Margherita Seglin

Brighella Antonio Battistella

Arlecchino Marcello Moretti

Nane Gianni Cavalieri

Tita Cesco Ferro

Scanna Gino Cavalieri

Scene di Gianni Ratto

Costumi di Ebe Colciaghi

Trascrizioni e adattamenti musicali di Manno Wolf-Ferrari

Assistente alla regia Flaminio Bollini

Testo di Carlo Goldoni

Regia di Giorgio Strehler

Venezia, Campo San Trovaso, 20 luglio 1950

Strehler ne parla

- Ricordo un’alba aspettando il giornale

In quell’anno [1950, ndr], d’estate a Venezia allestimmo La putta onorata. Protagonista, oltre alla Brignone e Santuccio, magnifica coppia “criminale” di nobili infami, fu Marina Dolfin, la giovanissima figlia di Toti Dal Monte, la grande cantante che Simoni aveva voluto, un tempo, nelle sue Baruffe chiozzotte. Si consolidava, nella nostra famiglia, il ceppo veneto, rappresentato fino ad allora solo da Moretti e Battistella.

Strani e misteriosi gli incontri e i cammini nel mondo del teatro. Come nella vita.

Lo spettacolo fu recitato in Campo San Trovaso, là dove Max Reinhardt diresse [nel 1934, ndr] il suo Mercante di Venezia con uno strepitoso Benassi. […]

La putta onorata fu coronata, come si dice, da un ottimo successo di pubblico. Ma le enormi difficoltà delle prove all’aperto, di notte, con le case abitate intorno, le vendette delle radio accese a pieno volume “contro” gli invasori, cioè noi, nella calma di un campiello veneziano! Io, mi ricordo, domandavo: «Ma come ha fatto Reinhardt a provare qui Il mercante di Venezia?». E Salvini mi rispondeva, con accento toscano: «Evvia, allora li si cacciavan via!». «Come li si cacciava via?» facevo io. «No – diceva Salvini – non è che proprio li si cacciava via. Il Comune allora (era il fascismo) mandava tutte le famiglie delle case intorno in villeggiatura, a spese del Governo. Stavano via un mese. Tornavano, si vedevano gratis lo spettacolo, e si erano divertiti chissà dove».

I vantaggi teatrali della dittatura!

E l’acqua e le gondole. Cesco Baseggio, meraviglioso Pantalone, era il re di Venezia. Era Venezia in teatro. I gondolieri litigavano e cantavano l’Orlando furioso e l’Aminta. Passavano migliaia di gatti di tutti i colori nella notte. A me parve, il nostro, uno spettacolo di passaggio, di scoperta, in cui però i due mondi, patrizio e plebeo, avevano una nettezza di contorni non consueta. Tutti gli attori recitavano bene in dialetto e in lingua. E io, con la mia smania per lingua e dialetto, provavo gioia a quell’incontro di parlate italiche. Io, veneto d’altro lido, triestino (quindi bastardo per i veneti veri di Venezia), ho sempre pensato a questo cammino goldoniano che stavamo facendo anche come a una grande impresa linguistica.

Di tutto ricordo ancora un’alba aspettando il giornale. Eravamo ancora una generazione di teatranti che aspettavano il giornale con la critica, nelle stazioni ferroviarie o nei caffè vicino alle stamperie! In questo, i giovani d’oggi hanno capito molto prima. Ma noi ancora adesso proviamo un brivido per la carta stampata di un giornale che dice qualcosa che noi abbiamo fatto o bene o male, e se hanno detto che abbiamo fatto male, ci soffriamo. Siamo degli inguaribili ingenui e romantici. Dunque aspettiamo il giornale, e il primo che arriva è quello con una critica di Eugenio Ferdinando Palmieri, un uomo che stimavo, un critico acutissimo a cui tenevo molto. Si tratta di una stroncatura senza pietà. Avevo sbagliato quasi tutto e, cosa che mi fece più male, avevo tentato di copiare Giannini, un regista allora tra i più importanti che la scena italiana ha avuto e che è stato letteralmente ucciso, più tardi dalla stampa, in un momento per lui difficile. […]

La critica di Palmieri mi bruciò a lungo, ma non c’era né tempo né luogo per leccarsi le ferite. La stagione 50/51 doveva aver luogo e subito.Il lavoro teatrale. 40 anni di Piccolo Teatro 1947-1955, Milano, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Vallardi e Associati Editori, 1987

Figurini

Fotografie

Rassegna stampa

- Un saporoso quadro di vita veneziana

La scelta di Campo San Trovaso, con una scenografia in parte naturale e in parte costruita (da Gianni Ratto), ma in modo tale da intonarsi perfettamente allo scenario naturale, recitazione e costumi hanno contribuito a creare un saporoso quadro di vita veneziana. Ma [Giorgio Strehler, ndr] non ha trascurato neppure il lato teatrale (e come avrebbe potuto farlo?), che, fatto d’un complicato intreccio, di rapimenti e di travestimenti, non è certamente il lato migliore di questi tre atti. La vicenda, che ha bisogno di moltissime scene e di luoghi diversi, si è perciò snodata spedita, se non proprio veloce, tra ponti e canali e case che velocemente si aprivano perché non passasse tempo tra una scena e l’altra.

Riccardo Cessi, “La Stampa”, 21 luglio 1950

- Beato il regista

In fondo alla sala, anzi in cima all’imponente gradinata che in ardita costruzione si lancia verso il cielo, coprendo la facciata della chiesa di San Trovaso, abbiamo visto Giorgio Strehler nell’atto di dirigere la sua Putta onorata. […]

Beato regista che hai questa materia fra le mani e hai questi attori che provengono da varie dinastie celebri veneziane! Marina Dolfin, figlia della Toti Dal Monte, Cesco Baseggio, la famiglia Micheluzzi, i fratelli Cavalieri, Wanda Baldanello. A essi sono felicemente accoppiati gli attori del Piccolo Teatro di Milano e altri come il Moretti, Arlecchino senza maschera e dal pelo rossiccio di effetti comici irresistibili.

E oltre a tutte queste belle cose, hai un ponte vero a tua disposizione […] e hai le scene girevoli che a un tuo tocco magico si mostrano o si ritirano nonché un rio in scena nel quale scivolano silenziose le gondole vere guidate dai vociferanti gondolieri Carlo Micheluzzi e Gianni Cavalieri.

Te beato per le candide intonazioni di Marina Dolfin, la Putta onorata, che esprime la sicurezza di una morale ben precisa e che fanno atteggiare le bocche di intere file di spettatori a una comprensione che non si sa bene se sia sorriso o pianto.

E un bravo di cuore per aver saputo ben maneggiare tutta questa precisa materia, con rispetto e precisione, tu, regista che non reciti ma sei solo con il tuo telefono, con i tuoi campanelli, con i tuoi scartafacci, col tuo cronometro, lassù in cime alla gradinata di San Trovaso.Piero Mastrocinque, “Film”, 29 luglio 1959

- Il prestigio di un palcoscenico trasferito in un campo veneziano

Strehler più di ogni altro deve aver sentito la “teatralità” di Goldoni. E con l’aiuto di Ratto, rinunciando alla carta dipinta, ha fatto ricorso al legno compensato. Campo San Trovaso era poco riconoscibile. Non soltanto alle case autentiche erano erano stati appoggiati palazzi, casucce, balconi e altane. Ma, al momento opportuno, le case si aprivano su piattaforme girevoli per consentire le scene d’interno. Da una parte la stanza disadorna di Catte e di Bettina, dall’altra il salone fastoso del marchese di Ripaverde, insidiatore della putta.

Escluso il canale, sul quale si poté vedere la grande scena del litigio dei barcaroli (tra l’altro stupendamente recitata da Carlo Micheluzzi e da Gianni Cavalieri), si può dire che in massima parte La putta onorata, anzi che adattarsi alle caratteristiche di un “luogo naturale”, è apparsa come uno spettacolo trasferito dal palcoscenico all’aperto. Del palcoscenico conserva il prestigio; e la vivezza e l’esattezza di Strehler non vi fanno difetto.Raul Radice, “L’Europeo”, 30 luglio 1950