Il mio incontro con il personaggio di Arlecchino è avvenuto quasi per caso, mentre studiavo da attore all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, con La figlia ubbidiente di Goldoni, saggio di un allora allievo regista, Giacomo Colli. Ero preoccupato: nato in Toscana, non avevo mai recitato in veneziano. «Non avere paura – mi ha detto il mio maestro Orazio Costa – verrà Marcello Moretti, l’Arlecchino di Strehler a metterti a posto».

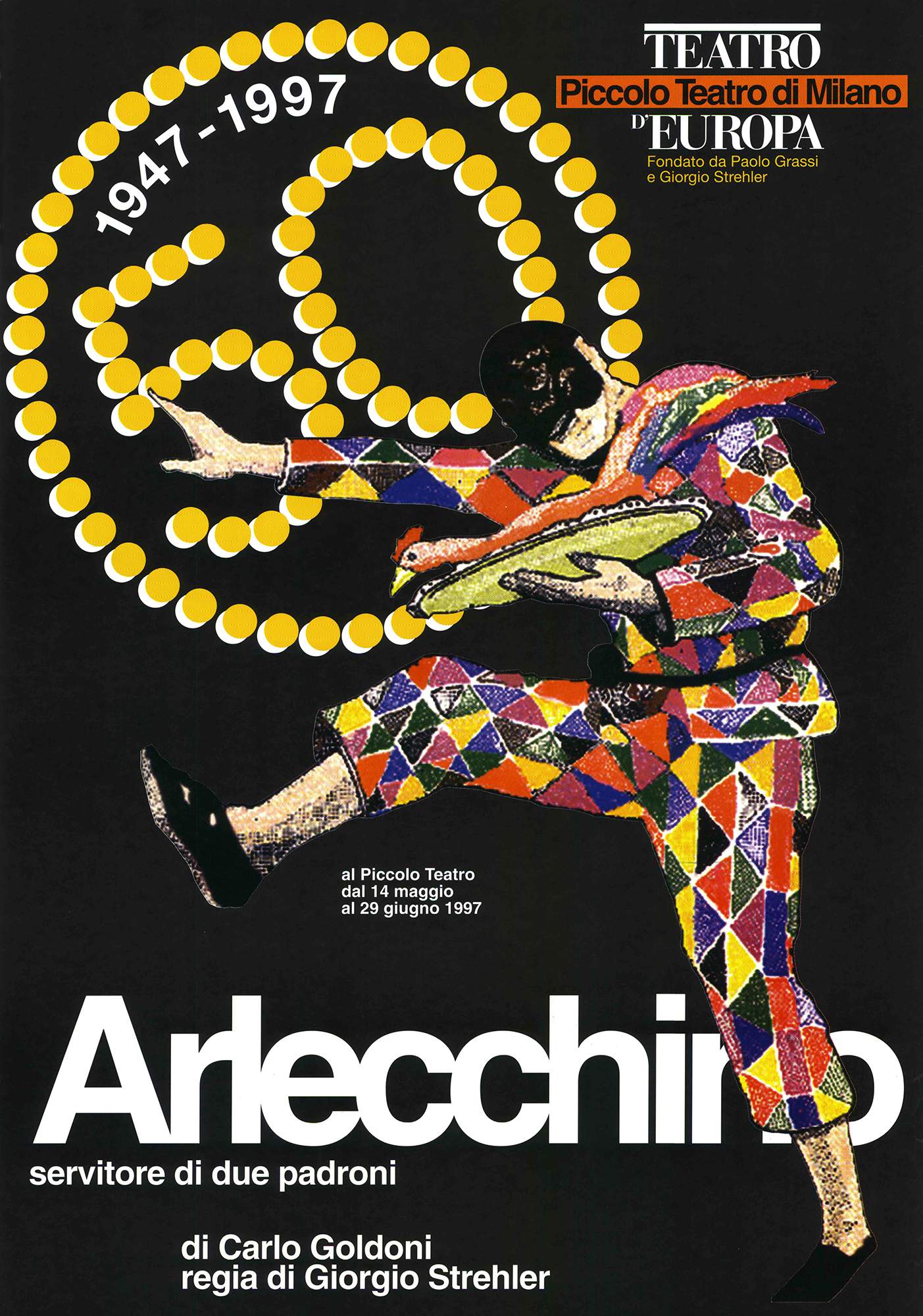

Ma Moretti era sempre occupato con Strehler; venne solo alla prova generale e non mi diede alcun aiuto reale. Evidentemente, però, qualcosa in me l’aveva colpito se, quando si trattò di pensare a un sostituto, scelse proprio me. I miei rapporti con il Piccolo Teatro cominciarono l’anno dopo, quando frequentavo il terzo corso. Orazio Costa, che doveva mettere in scena al Piccolo La favola del figlio cambiato di Pirandello, chiese alla direzione della scuola di potermi avere con sé. Venni presentato a Strehler, che mi disse: «Ah, Soleri, l’Arlecchino dell’Accademia»; Moretti doveva avergli parlato di me. Dopo il diploma, mentre stavo recitando al Teatro del Convegno con Enzo Ferrieri, Missiroli, che allora era assistente di Strehler, mi chiamò (era il 1959) per chiedermi se ero disposto a partecipare all’Arlecchino, che stava per partire per una lunga tournée in Europa e in Africa del Nord. «La parte è quella del camerierino – mi disse Missiroli – ma cerca di sganciarti, perché se Strehler ha pensato a te e vuole che tu stia vicino a Moretti, vuol dire che ha qualche idea. L’anno prossimo, poi, ci sarà la tournée americana e il sostituto del ruolo principale è richiesto per contratto». Così mi imbarcai in questa avventura, ingannando il povero Enzo Ferrieri, dicendogli che avevo un’importante offerta cinematografica. Il mio nome, però, non doveva apparire in Italia in nessun modo, e quando arrivava qualcuno alle prove, il direttore di scena mi diceva di sparire. Recitando nel ruolo del cameriere della locanda, praticamente una comparsata, stavo in quinta a osservare Moretti. Vedevo la sua abilità, anche se non avevo la furbizia di capire le cose. Però assimilavo, magari senza accorgermene. «Stia in quinta Soleri – mi diceva Moretti –, così vede e impara. Non si sa mai». Alla fine della tournée, la televisione mi offrì un contratto per due mesi. Allora scrissi a Paolo Grassi, per chiedergli se per me c’era posto, nella stagione del Piccolo. «Non c’è – mi rispose Grassi –, ma posso offrirle la tournée americana di Arlecchino. Come camerierino, naturalmente». Dissi di sì, ma ero un po’ sfiduciato, perché Stefano Jesurum, che aveva già interpretato in alcuni spettacoli il ruolo di Arlecchino, mi aveva detto che Moretti aveva voluto parlargli. Proprio allora, mi arrivò una telefonata di Moretti: appuntamento in un bar vicino al Teatro Giulio Cesare. Parlammo e parlammo, di tutto e di niente, ma a un certo punto Moretti mi chiese a bruciapelo: «Cosa le piacerebbe fare nell’Arlecchino?». E io, sicuro: «Silvio». «E Arlecchino no?». «Ma lo fa lei quello» risposi. «E se ci fosse bisogno di un sostituto?». Così seppi di essere stato scelto, e che era arrivato il tempo di mettermi d’impegno a prepararmi ad interpretare un personaggio che mi era stato imposto da Costa e da Colli, e che mi veniva, in qualche modo, confermato da Moretti. Per la tournée americana, lavorai con Moretti solo per quindici giorni: provavo al suo posto, mentre lui dirigeva le prove e mi diceva: «Faccia così e così», ma non mi spiegava mai il perché delle richieste che mi faceva. Qualche volta, provai anche con Strehler, perché lui voleva mettere a punto la mia parte. Si rese immediatamente conto che ero diverso da Moretti. Mi diceva «Fai così e così», ma poi faceva marcia indietro, perché dovevo rientrare esattamente in un ingranaggio assolutamente stabilito. Ricordo ancora la mia prima recita a New York, in un giorno feriale. Venne annunciato al microfono che, in quella replica, Moretti era sostituito da Ferruccio Soleri. Il teatro aveva duemila posti: da dietro il sipario, dove stavamo già tutti pronti, con il braccio alzato nella caratteristica posizione del balletto, sentii duemila mormorii di disappunto. Il braccio mi cadde giù: mi sentivo come svuotato. Dalle quinte mi arrivò, perentoria, la voce di Grassi: «Soleri, perdio, il braccio!». Si aprì il sipario. Narcisa Bonati, che allora interpretava Smeraldina, ha sempre sostenuto che il pubblico mi fece un applauso di sortita. Ma io devo dire che non lo sentii proprio. Il primo atto andò così così; il secondo, con la scena del pranzo e del budino, interessò molto il pubblico; nel terzo, sentii che ce la potevo fare. Questa è stata la mia prima volta come Arlecchino. Indimenticabile. Nel 1961 morì Marcello Moretti e di Arlecchino non si parlò più. Ma nella stagione 1962/63, Grassi mi propose una scrittura di otto mesi per il Galileo di Brecht, dove interpretai il principe Giovanni de’ Medici giovane, lo storpio nella processione del Carnevale e un seminarista. Fu durante le repliche del Galileo che mi dissero che Strehler voleva riprendere Arlecchino, in una edizione particolare, a Villa Litta, all’aperto. Iniziai a provare con Virginio Puecher. Poi arrivò Strehler e cominciò a smontare tutto: «Ferruccio, qui la voce non va. Devi trovarla, devi rinforzarla». Mi diede da fare degli esercizi di sostegno, fra cui uno utilissimo: leggere il giornale senza mai fermarsi, senza respirare e senza punteggiatura, fino a quando mi reggeva il fiato, e poi da capo. È stato lavorando con lui che ho capito che cosa fosse Arlecchino e che cosa fosse stata la Commedia dell’Arte, ben al di là dei libri che avevo letto. Da parte mia, gli portavo la mia abilità nell’acrobazia, la mia voglia di fare, le mie caratteristiche, la mia gioventù. Ma la mia voce l’ho trovata solo nel secondo anno; prima ero troppo preoccupato dell’incontro con il pubblico e con la critica. Il mio Arlecchino lo devo a Strehler, che mi ha dato tutto. Strehler, invece, ha sempre idealizzato il mio rapporto con Moretti. Ha anche scritto che ce ne stavamo spesso da soli, a parlare insieme: in quei momenti gli sembrava che il vecchio Arlecchino passasse il testimone al nuovo. In realtà, proprio in quei momenti, Moretti mi diceva le cose che avevo sbagliato, che non avevo fatto bene. No, lo ripeto, il mio vero maestro è stato lui, Strehler. Difficoltà ne ho avute molte. La prima nasceva dal mio rapporto con la maschera. «Non fai ridere, non esprimi niente», diceva Strehler durissimo, e questo mi gettava nel panico. Ho cominciato a studiare la maschera davanti allo specchio. Lì ho capito che la maschera spingeva a interiorizzare quello che avrebbe dovuto sentire il corpo. Ero terrorizzato da questo; poi ho capito di avere un vantaggio: potevo guardare il mondo dal buco della serratura, mentre gli altri non potevano vedere le mie emozioni. La mia maschera era diversa da quella di Moretti (che ho portato per quattro anni) nel taglio degli occhi che io ho accentuato rendendoli più da gatto, in sintonia con il personaggio più acrobatico, più giovane che interpretavo. Per fare Arlecchino, ho lavorato duro, sempre sostenuto da Strehler. Arlecchino è la mia vita. Ho amato moltissimo il mio primo Arlecchino, quello di Villa Litta, quello dell’edizione cosiddetta “dei carri”. L’Arlecchino forse più bello, però, è stato quello della versione “dell’Odéon”. Ma il più commovente, il più vicino al senso vero della Commedia dell’Arte, è stato, senza dubbio, quello “dell’Addio”, pensato per il quarantennale del Piccolo e il più faticoso quello “del Buongiorno”, con i giovani della Scuola di Teatro. Strehler non mi ha mai detto «Ecco, ci sei. Ecco, è fatta», quando stavo cercando il mio Arlecchino. Solo mentre provavo l’edizione “dell’Addio”, mi ha detto una cosa che ricorderò per sempre: «Ferruccio, io non capisco. Tu invecchi, ma il tuo Arlecchino è sempre più giovane. Ma come fai?».

Ferruccio Soleri, in Il Piccolo Teatro di Milano. Cinquant’anni di cultura e arte, a cura di Maria Grazia Gregori, Milano, Leonardo Arte, 1997