Gli anniversari della nascita o della morte dei grandi personaggi servono spesso a dare uno scossone alla coscienza storica, che dimentica o trascura coloro che molto hanno dato al patrimonio artistico e spirituale del mondo. Così, il Bicentenario di Carlo Goldoni può essere un’occasione, non tanto per celebrare un grande autore drammatico, per renderlo ancora più simile a un monumento, chiuso in un sacrario lontano dalla vita, ma per ripensarlo con maggiore attenzione critica come scrittore di teatro, teorico della scena e uomo del suo tempo, per molto tempo poco compreso nella sua realtà di europeo, che seppe vivere l’avventura di una repubblica e di un mondo che andava scomparendo, alle soglie di un’altra Repubblica e di un altro mondo – quello nato dalla Rivoluzione francese – che stava nascendo.

A questa “riscoperta” di un Goldoni autore e uomo, per una volta il teatro è arrivato prima degli storici del teatro, prima degli intellettuali. C’è arrivato con un atto che era – allo stesso tempo – d’amore e di conoscenza, attraverso gli spettacoli di Luchino Visconti e i miei e poi, più tardi, con quelli di Squarzina, De Bosio, Missiroli, Ronconi. Penso che sia stato giusto così.

Penso che fosse giusto che, proprio dal palcoscenico sul quale si è consumata o sublimata la vita di Goldoni, partisse questo movimento che gli ha ridato l’interesse della cultura italiana (ma non solo) e, soprattutto, l’interesse del pubblico, che oggi non ha più timore di venire a vedere una sua opera.

Un pubblico che ha ignorato a lungo chi fosse Goldoni o, se lo sapeva, lo associava a fastidiosi ricordi scolastici, a qualche recita per studenti. Perché Goldoni proprio non c’era più nella letteratura italiana e, se c’era, era ricordato come un omino un po’ allegro, sorridente, che aveva scritto qualche commedia, ma che non era un granché.

È indubbio, comunque, che, al di là di tutto, di ogni grande autore siamo portati a dare una lettura personale che, naturalmente, non rinnega né la storia del teatro, né la storia di una vita.

In questo senso, io ho un “mio” Goldoni: un uomo vissuto nel teatro e per il teatro, che però ha saputo tenere ininterrottamente vivo il legame profondo che unisce la vera teatralità alla vita. Penso alle Baruffe chiozzotte, che ho appena rimesse in scena, penso al Campiello, di cui sto per iniziare le prove: storie semplici, reali, possibili, concrete, nelle quali egli rappresenta i rapporti tra esseri della vita, capiti dal di dentro. Con quel tanto di contrastante, di aggressivo, di ambiguo, che tutto ciò comporta, ma riuscendo sempre a commuovere, a farne una metafora del mondo, come solo la grande poesia sa fare. Il mio Goldoni è un uomo fondamentalmente umano, disarmato di fronte al male, al buio, alla miseria interiore che tanto spesso – ieri ma anche oggi – il teatro trascina con sé, come una condanna. Un uomo che ha vissuto tutto “dentro” la realtà del suo secolo, in quella dolcezza, non priva di punte crude, molto spesso improvvida, di un tempo storico che stava per chiudersi per sempre.

Così, ci si accorge che il sorriso umano di Goldoni è spesso un sorriso non indulgente, ma critico, non soltanto sui caratteri, sui vizi degli uomini, ma critico più “dentro”, dunque sui modi di comportamento di una società in movimento, sul gioco delle classi – sia su quelle che uscivano dalla storia, sia su quelle che vi entravano. “Le due guide della vita – scrive Goldoni – le ho studiate sui miei due libri: il Mondo e il Teatro”.

Un’affermazione che dovrebbe bastare per dare un senso non equivoco alla storia di un uomo, che, a distanza di duecento anni, siamo ancora costretti a scoprire nella sua verità, in mezzo a innumerevoli malintesi biografici, critici e letterari. Il Mondo di Goldoni è fatto di uomini, di vita concreta, di rapporti fra creature umane e il mondo reale, in una coralità di azioni e reazioni in movimento. Il Teatro, invece, è la scelta di una vocazione d’arte, di una volontà di comunicare con il mondo, perché per lui, veramente, il Mondo e il Teatro hanno costituito un’unità di intenti e di opere che rende tanta parte delle sue commedie un qualcosa di straordinario, perché trasfigura il reale in una misura poetica dal carattere spesso inimitabile, in un brivido lirico di amore per certe verità dell’uomo, che compongono l’immagine più profonda del teatro goldoniano. Così, quello che un tempo è sembrato gioco, musica e divertimento oggi diventa misura di stile, testimonianza del tempo e del costume, ricerca e scoperta di un’umanità che vive i suoi drammi insieme al sorriso e alla tenerezza, in un alternarsi di luci e di ombre, di parole e di silenzio, che sorprende chi pensa a un Goldoni rinchiuso nel suo cliché del comico e del ridicolo a tutti i costi.

La storia di Goldoni, della sua vita, è la storia di un uomo di teatro. Storia pubblica, dunque. Vita vista quasi come spettacolo, giorno per giorno, e trasformata, mimeticamente, in spettacolo. E, allo stesso tempo, storia molto segreta, piena d’ombra umana, con molti drammi veri. Storia anche di sconfitte, piante nel silenzio, di vittorie che danno poca gioia, tanto sono effimere. Il Goldoni della giovinezza, della maturità e della vecchiaia, che starà al centro dei nostri Mémoires, le sue memorie, alle quali dedicheremo gran parte del nostro lavoro, come in un vero e proprio work in progress, a partire dalla prossima primavera. E la verità che vorrei ne risultasse è che l’uomo di teatro, chiunque esso sia, porta in sé un misterioso pudore per tutto ciò che è la sua vita vera. Perché chi è troppo accecato dal fuoco della ribalta, chi troppo ha bruciato se stesso, chi vive solo per darsi agli altri, nell’implacabile nudità del palcoscenico, vela sempre gelosamente il profilo nascosto di sé. È questo il suo unico modo di difendersi, di esistere, anche fuori e quasi contro il teatro che lo tiene legato a sé con mille fili.

Il mio Goldoni è un attento, affascinato osservatore del mondo femminile. È ammirato dalla concretezza delle donne, dalla loro vitalità, dalla loro capacità di vedere chiare le cose. Non è ancora un autore femminista ma certi personaggi come Mirandolina, Giacinta, Bettina, le mogli dei rusteghi, mettono in crisi quell’idea, così radicata nel Settecento, della donna sottomessa all’uomo.

Anche nella vita, quando i “vapori neri”, la depressione che spesso lo prendeva, gli lasciavano un po’ di tranquillità, Goldoni era affascinato dalle donne. Le sue predilezioni andavano a un tipo di donna bruna, un po’ rotonda, femminile, spiritosa; e dalle sue memorie sappiamo gli amori che lo legarono alle attrici con cui lavorò, da Teodora alla Marliani alla Bresciani, senza mai però rinnegare la comprensione, l’affetto sicuro di chi capisce e non chiede, della moglie Nicoletta.

Il mio Goldoni è un uomo circondato da nemici. Molti, dovunque, come sempre succede a chi vuole cambiare qualcosa. Ma “il nemico” era solo il conte Carlo Gozzi, nobile, colto, intelligentissimo.

Al culmine della lotta che contrappone due modi antitetici di vedere la vita e il teatro, Goldoni lascia. Lascia Venezia, Gozzi, le polemiche, va a Parigi. Non ce la fa più come uomo, ma vince come artista. Le sue cose più grandi le ha scritte proprio nel corso di questa polemica, contro le “fiabe” sconnesse e geniali dell’aristocratico Gozzi. E un atto delle Baruffe distrugge tutto Gozzi, tutta la sua nobiltà e la sua cultura.

Oggi, per dare a quest’uomo che morì solo, senza soldi, quasi senza affetti, a Parigi, il posto che gli compete davvero, occorrono spettacoli amorevoli e misurati, non inutilmente dissacrati, né sterilmente formalisti, che riescano a far balenare almeno il riflesso di un certo linguaggio drammatico. È un lavoro in atto da non molto sulle scene d’Europa, e che deve essere intensificato con attenzione critica, rispetto e amore. C’è una sua frase, con cui vorrei concludere: “Ciò che vince nel cuore dell’uomo è sempre il semplice, il naturale”: un avvertimento per tutti noi e per il teatro che cerca di esprimere la realtà del nostro travagliato mondo. Se volete, il senso di tutto il suo lavoro di drammaturgo, di regista innamorato del palcoscenico e degli uomini e delle donne che gli davano la vita.

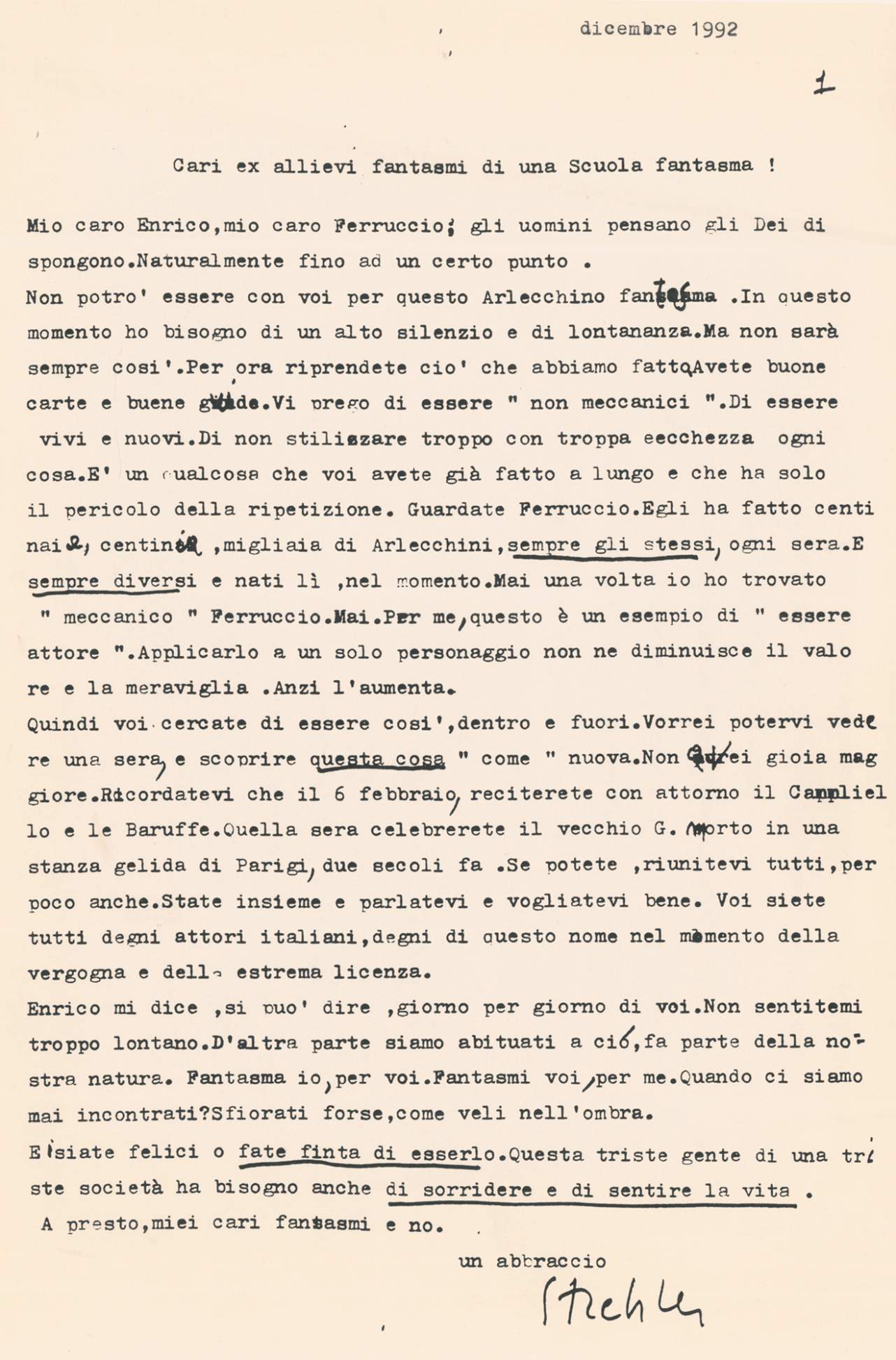

Giorgio Strehler, “Grazia”, 29 novembre 1992